5月20日,浙江省沈括科普基金會正式成立。你也許對沈括并不陌生,但真的了解他取得的科學成就嗎?聽說過他提出的“隙積術”嗎?本期科小二為您解讀沈括的重要科學成就之一:隙積術!

想象一下,你是一家古代酒坊的掌柜,店里堆滿了十幾層酒壇,從底層到頂層,每一層的長和寬都比下一層少擺一個壇子。如果讓你清點總數,難道要一層層數到天黑嗎?別急,北宋“科學全才”沈括早就發明了一個神奇的方法——隙積術,不僅能快速算清酒壇,還意外推動了中國古代數學的飛躍!

連續與離散:酒壇堆中的數學漏洞我們把剛才的數酒壇問題細化一下:假設有這樣一堆疊在一起的酒壇,每一層的長和寬都比下一層少擺一個壇子,頂層有22個,第二層有32個……底層有122個,共11層,酒壇總數就是22+32+…+122。

這其實是一個二階等差數列求和問題。我們平時說的“等差數列”(比如1,3,5,7……)是“一階等差數列”,相鄰兩項之間的差是相等的。而像1、4、9、16、25……這樣的數列,相鄰兩項之間的差構成一個等差數列(在這個例子中是3、5、7、9……),這就是“二階等差數列”。

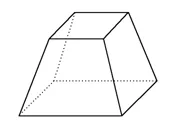

當時,對于各種實心幾何體,大多已經有了現成的體積公式。而酒壇堆垛與棱臺接近,能不能用計算棱臺體積的“芻童術”來計算酒壇總數呢?

棱臺

沈括發現,用芻童術計算酒壇、棋子這類堆疊物的數量時,結果總是比實際數量少。其實,芻童術計算的是實心無縫隙物體的體積,而酒壇堆疊時每層都會空出縫隙,因此套用傳統公式會有偏差。

于是他腦洞大開: 既然舊公式不準,那就給它打個“數學補丁”。

幾何與級數:堆疊縫隙開啟數學新方向沈括將離散問題轉化為連續幾何模型(如棱臺體積),并引入修正項,最終得出了隙積術。

《夢溪筆談》書影,圖源:識典古籍

沈括在《夢溪筆談》中寫道:“余思而得之,用‘芻童法’為上行、下行,別列下廣,以上廣減之,余者以高乘之,六而一,并入上行。” 這句話用現代語言講就是:

1. 先按實心體積算:把這種堆垛想象成一個實心的長方棱臺,用芻童術算出體積。

2. 再補上縫隙的誤差:額外計算一個修正值(即下底寬減上底寬,乘高,除以六),與第一步得到的結果相加。

總結成公式就是:

總數量 = 芻童術結果 + 修正項

修正項 = 層數×(底層寬?頂層寬)/6

沈括用這個公式計算前文提到的11層酒壇,結果是649個,和逐層硬算的結果分毫不差!沈括的公式不僅跳過了逐層計算的麻煩,還精確修正了誤差。

古代與現代:隙積術的歷史意義隙積術看似只是一個數堆垛物體數目的技巧,卻在數學史上投下了一塊巨石:

1. 突破傳統數學邊界:傳統幾何體積算法僅適用于連續的幾何體(無縫隙),而隙積術首次解決了離散堆積物(如酒壇、棋子)的數量計算問題。而且,此前的中國古代數學僅掌握等差級數計算(如1+2+3+…+n),隙積術首次研究二階等差級數(12+22+32+…+n2),打開了高階等差級數研究的大門。

2. 啟發宋元“垛積術” :南宋楊輝在《詳解九章算法》中發展出三角垛、方垛等公式,元代朱世杰的《四元玉鑒》進一步將垛積術推至四階、五階等差級數。

《四元玉鑒細草》書影,圖源:百度百科

3. 連續與離散的辯證方法:沈括以連續幾何模型解決離散問題,再以修正項彌補間隙誤差,體現了“化離散為連續,再回歸離散”的辯證思維。此外,隙積術用幾何公式解決數列求和問題,體現了中國古代數學的“象數結合”思想(即數形結合)。隙積術既有理論上的突破,又兼顧實用性,成為中國古代數學“經世致用”與邏輯推演結合的典范。

英國科學史家李約瑟高度評價隙積術,認為它是“中世紀中國數學最杰出的成就之一”。當代數學家吳文俊也指出,宋元垛積術中隱含的遞推思想,可視為有限差分法的早期雛形。

沈括的隙積術不僅是一項數學成果,更是中國古代科學創新精神的表現。它開創了中國高階等差級數研究的先河,推動了宋元數學的發展,并在方法論上為后世提供了“連續與離散結合”“實用與理論并重”的寶貴范式。

更令人驚嘆的是,沈括這位“跨界大神”還研究過石油開采、磁偏角、節氣歷法……他用隙積術告訴我們:生活中的難題,往往是科學革命的起點。當你下次面對堆積的物品時,不妨想想沈括——或許下一個改變世界的數學發現,就藏在眼前的縫隙里。

審核專家:邸繼征,美國北達科他州立大學高級訪問學者、浙江省老教授協會副會長、浙江工業大學教授、應用數學學科負責人、省級精品課程《高等數學》負責人

靠譜出品

撰稿:陳林孝 秘塔AI

來源: 科小二

科普中國公眾號

科普中國公眾號

科普中國微博

科普中國微博

幫助

幫助

科小二

科小二