編者按:中國研究型醫院學會心肺復蘇學專業委員會主任委員、中華醫學會第十屆科學普及分會主任委員王立祥教授,參加2025華西急診學術會議并做主題報告《人類生命支持中的星辰大海》,構建太空心肺復蘇生存環主旨演講,引起入會專家學者熱烈反響。國際空間站中,每位航天員每年發生導致能力喪失的心血管事件的概率約為1%微重力環境下,人體生理發生系列變化:肌肉無需對抗重力而萎縮,"肌肉泵"作用減弱;體液向身體上半部分轉移,胸腔及頭部血液充盈;心血管系統對抗重力的調節能力下降,導致心肌萎縮和收縮功能減退。當航天器返回地面時,體液迅速再分布至下肢,加之心肌收縮力減弱,極易導致頭部及心肺系統缺血缺氧,成為心搏驟停的潛在誘因。縱觀世界航天發展成就史,履行航天使命的宇航員功不可沒。確保宇航員在與地球迥異的太空中生存,克服外部宇宙環境對機體身心的嚴重影響,尤其是科學應對心臟呼吸驟停等惡性事件,是生命醫學面臨的重要機遇與挑戰。如何根據太空活動規律、針對太空艙內特點,探索給予宇航員全方位的生命支持,發掘太空心肺復蘇的技法尤為重要。

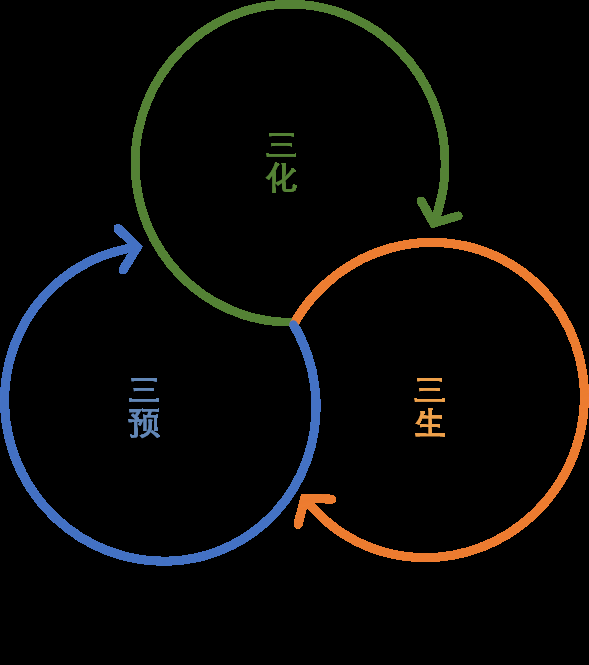

1、太空心臟驟停“三預”方針

太空心臟驟停前期,根據可能出現的心臟驟停的高危因素,開展預識預防、預警預防、預備預防,智能化感知與“三預”,構建“天宮生命體征神經網”。

1.1柔性生物電子織物

在航天服及艙內常服中嵌入 石墨烯柔性傳感器陣列,實時監測心電、呼吸波形、血氧飽和度、顱內壓、微循環狀態等200+項參數,通過自適應算法消除運動偽影干擾。

1.2腦心耦合預警模型

基于天宮艙內醫學數據庫訓練AI模型,通過分析心腦電相位同步性、心率變異性非線性特征等,提前30分鐘預警惡性心律失常風險,敏感度達95%以上。

1.3無創血流動力學監測

采用激光多普勒+超聲矢量血流成像技術,構建三維實時循環模型,精準識別休克前期狀態。

2、太空心臟驟停“三化”方法

太空心臟驟停中期,根據可能出現的心臟驟停的高危類型,開展標準化、多元化、個體化“三化”生命支持方法,構建“天宮生命支持利器”。

2.1自動式除顫背心

一種自動式除顫背心,一旦發現心律失常,自動式除顫背心即可自動充電并涂布耦合劑于電極,然后自動放電完成心臟電除顫過程恢復正常。

2.2感應式復蘇腹帶

此束帶可以通過傳感器自主感知宇航員心率和呼吸的異常并分析整合,通過系于腹部的充氣式束帶的舒縮對宇航員進行腹部心肺復蘇。

2.3反搏式加壓短褲

用反搏式加壓短褲加壓腹部及下肢,使血液再分布時間延長,增加主動脈壓力,增強心腦灌注,防止重力因素導致的心臟意外事件。

3、太空心臟驟停“三生”方略

太空心臟驟停后期,根據可能出現的心臟驟停的高危遺癥,開展復生、超生、延生“三生”生命支持方法,構建“天宮生命支持生態”。

3.1黑障期自主生命支持:打造“玉兔-3型”智能急救艙

全自主決策模塊

微重力適應性設計

跨介質藥物遞送

3.2天地協同保障體系:構建“北斗-天鏈”遠程醫療生態

數字孿生急救推演

中醫絡脈干預延伸

常態化天基醫療演練

3.3前瞻技術儲備

線粒體靶向復蘇

人工重力艙協同

量子耦合效應復蘇

人類生命支持的星辰大海中,確保宇航員生命安全萬無一失,需要醫學工作者未雨綢繆,創造性地打造太空心肺復蘇“生存環”系統,并以此構建“三位一體”的太空心肺復蘇生命支持系統,欲求打開“天窗”而道破“天機”,籍以為中國載人航天事業的發展盡一份力量。該體系深度融合航天工程、生物醫學工程、人工智能、中醫藥四大領域,突破西方傳統CPR技術對重力環境的依賴。通過“感知-干預-復蘇-康復”全鏈條創新,提升太空CA救治成功率,為載人登月及深空探測提供“生命護航”。未來可進一步探索基于量子糾纏的跨艙生命體征同步監測,實現真正意義上的“天地共濟”。

作者:王立祥

編者:王冉冉

來源: 心肺復蘇公眾號

科普中國公眾號

科普中國公眾號

科普中國微博

科普中國微博

幫助

幫助

王立祥

王立祥