珊瑚礁作為海洋生態系統中的關鍵組成部分,具有多種重要的生態功能。它不僅是眾多海洋生物的“家園”,還為沿岸地區提供保護,抵御波浪的侵蝕。此外,珊瑚礁還參與了全球碳循環,對調節氣候變化也起著重要作用。上圖是潛水所攝珊瑚礁。?攝影師:趙宇

在海洋中,珊瑚礁是一類特別重要的生態系統。它們不僅為無數海洋生物提供了棲息地,也與沿海人類社會息息相關。從漁業、旅游業,到海岸線的防護,珊瑚礁的存在無疑對人類社會具有巨大的價值。然而,近年來,由于氣候變化、海水升溫、污染和人類活動的影響,全球大部分珊瑚礁面臨前所未有的退化風險。科學研究顯示,如果不采取有效措施,到2050年,全球約70%~90%的珊瑚礁將遭受嚴重破壞。

在珊瑚礁的恢復過程中,有一個非常關鍵的環節常常被忽視,那就是珊瑚幼體的“定居”——科學上稱為“定植”。

簡單來說,就是珊瑚寶寶們從水中自由漂浮的階段,最終找到合適的地方“落戶安家”的過程。這個階段的成功與否,直接影響著珊瑚礁是否能夠重新生長和恢復。但是,由于海洋環境的變化,珊瑚幼體常常找不到理想的定植地點,導致珊瑚礁恢復工程難以取得預期的成果。

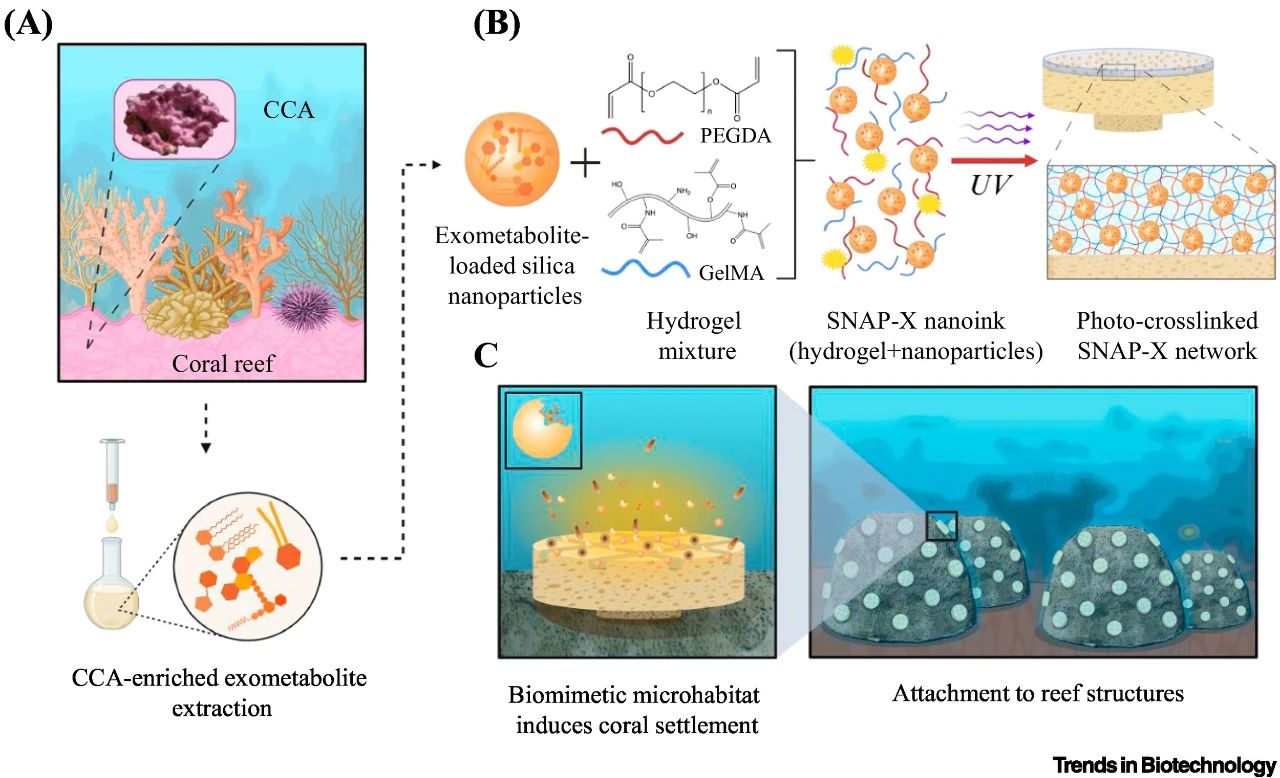

近期,“海洋與濕地”(OceanWetlands)小編注意到,由美國加州大學圣地亞哥分校斯克里普斯海洋研究所主導的一個國際科研團隊,提出了一種新思路。他們開發出一種名為“SNAP-X”的仿生材料,旨在模仿自然健康珊瑚礁中某些微妙的“化學線索”,幫助珊瑚幼體更容易地識別、并選擇適合定植的微環境。相關研究成果于2025年5月14日在線發表在了《趨勢生物技術》(Trends in Biotechnology)期刊上。

SNAP-X的設計靈感來自于一種被稱為“殼狀珊瑚藻”(Crustose Coralline Algae, 簡稱CCA)的海洋藻類。這類藻類在健康珊瑚礁中十分常見,它們能分泌一些特殊的化學物質,被稱為“外代謝產物”。這些化學物質可以釋放到周圍海水中,成為珊瑚幼體識別環境的“信號”,進而誘導它們在這些區域定植。換句話說,這些化學物質就像是一種“氣味”或“提示”,幫助珊瑚寶寶找到合適的家。

殼狀珊瑚藻 (Crustose Coralline Algae, CCA) 是一類鈣化的紅色藻類,在全球海洋環境中形成堅硬的覆蓋層,它們通過膠結珊瑚礁結構、促進珊瑚幼蟲附著、貢獻碳酸鹽以及作為食物來源,在維持珊瑚礁生態系統的穩定和健康方面發揮著關鍵作用,但也因此極易受到海洋酸化的威脅。上圖是在美屬薩摩亞國家海洋保護區,呈現粉紅色的殼狀珊瑚藻。圖源:美國國家海洋和大氣管理局(NOAA)

不過,在許多退化的珊瑚礁區域,殼狀珊瑚藻的數量已經大幅減少。這導致海水中的這些化學“信號”也相應減少,使得珊瑚幼體難以感知到應有的“落戶指示”,從而無法有效地完成定植。為了解決這一難題,研究團隊提出,是否可以人為制造出類似的“化學信號”,并借助先進材料技術,將其釋放到海洋中,從而為珊瑚幼體營造一個“熟悉”的環境。

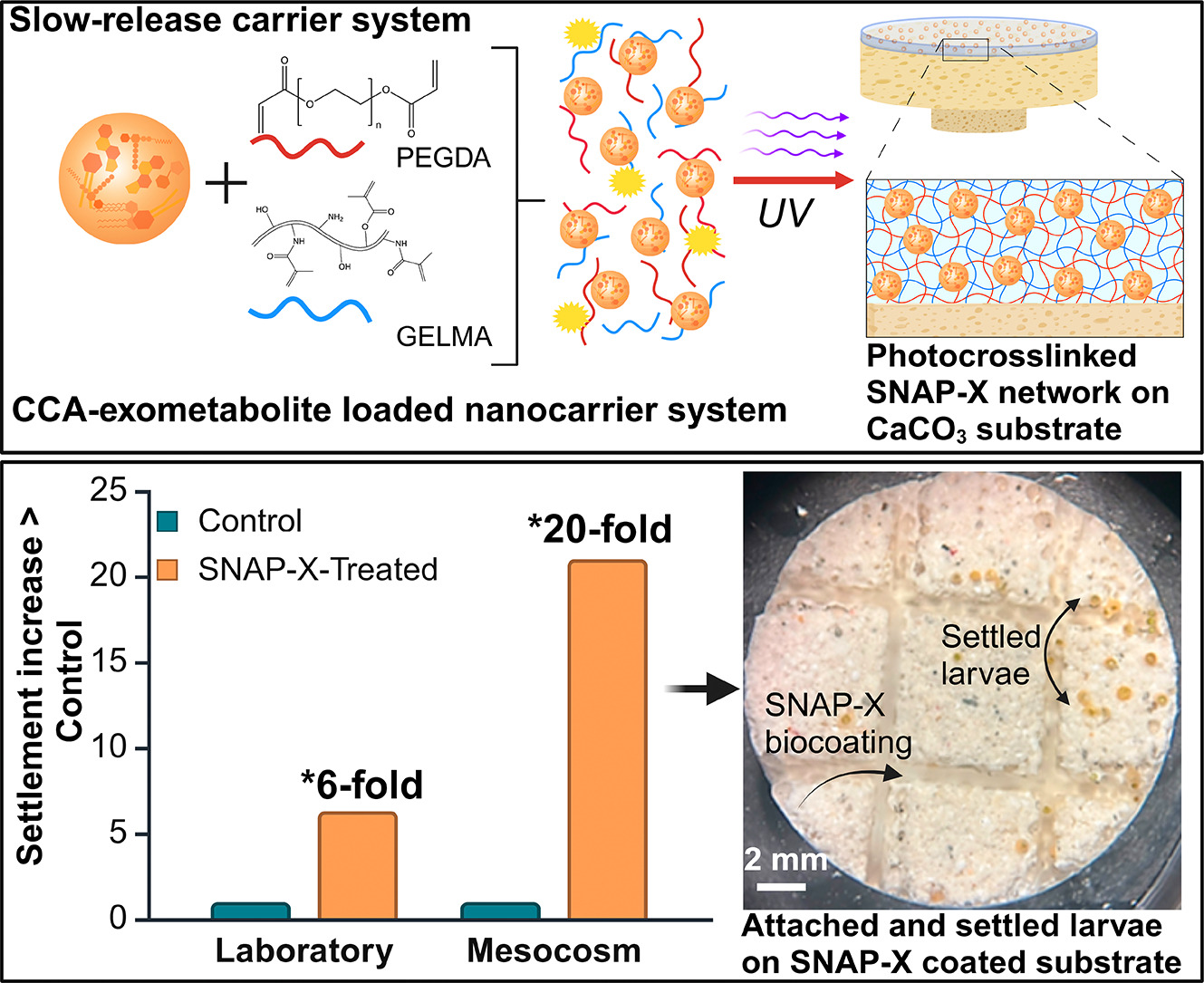

基于這一設想,科研人員利用仿生學、納米技術和水凝膠材料,成功研制出SNAP-X材料。這個材料的核心在于它的“納米顆粒”,這些顆粒中裝載了從殼狀珊瑚藻中提取出來的外代謝產物。為了讓這些顆粒能夠穩定地在海水中釋放信號,研究人員將其包裹進一種特別設計的水凝膠中。水凝膠的好處是,它既可以穩定地“鎖住”這些化學物質,又能在一段時間內緩慢地釋放出來,從而模擬自然的“信號釋放”過程。

研究人員利用一種名為SNAP-X的軟生物材料,該材料包含二氧化硅納米粒子、生物聚合物和藻類代謝產物,旨在模擬健康珊瑚礁中殼狀珊瑚藻(CCA)釋放的化學信號。上圖來源:Kundu, Samapti et al.(2025)

整個SNAP-X材料的結構大致可以理解為:一個充滿微小孔隙的軟性水凝膠,其中分布著許多攜帶信號的納米顆粒。這些納米顆粒釋放的外代謝物,在海水中形成一個“化學暈圈”,相當于給珊瑚幼體創造了一個“你可以在這里落戶”的指示燈。

▲上圖:用于珊瑚礁修復和混合珊瑚礁工程的、能夠增強珊瑚幼蟲附著的SNAP-X涂層。該涂層旨在通過模擬健康珊瑚礁中殼狀珊瑚藻(CCA)釋放的化學信號,來促進珊瑚幼蟲在人工或自然基質上的定殖,從而提高珊瑚礁的恢復效率。上圖來源:Kundu, Samapti et al.(2025)

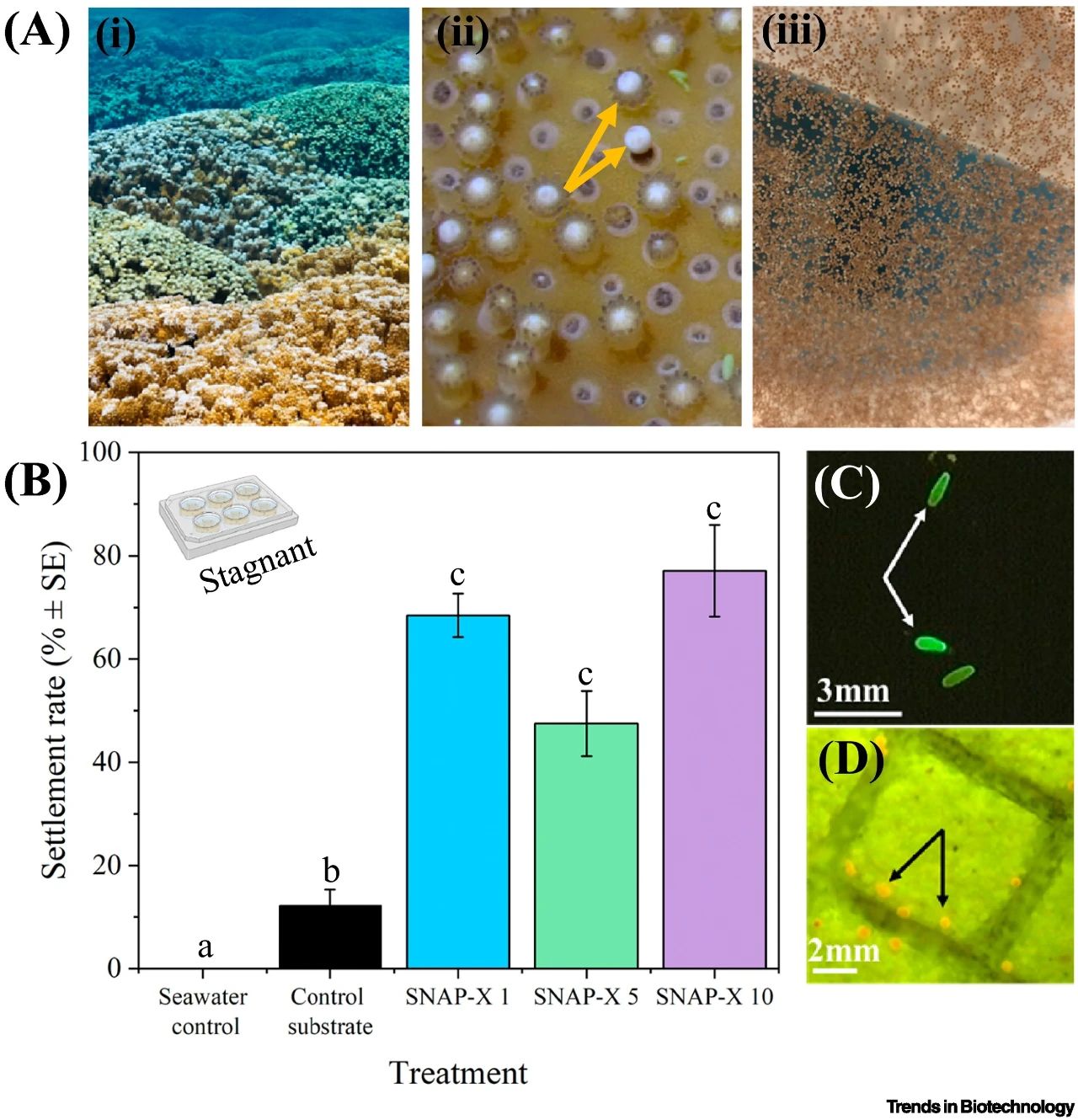

在實驗階段,研究團隊首先在實驗室環境下對SNAP-X的功能進行了驗證。他們選擇了夏威夷地區的一種典型珊瑚種類——表孔珊瑚(Montipora capitata)作為試驗對象。研究發現,相比未處理的基底材料,SNAP-X處理過的表面可以提高珊瑚幼體的定植率達六倍之多。更重要的是,這些幼體更愿意在SNAP-X涂層附近的小縫隙中“扎根”,說明該材料確實在引導珊瑚尋找合適的定居點方面發揮了作用。

▲上圖:在實驗室條件下,夏威夷表孔珊瑚(Montipora capitata)幼蟲在涂有SNAP-X涂層的基質上的附著實驗。(A) 圖(i)為夏威夷珊瑚礁上的M. capitata珊瑚群體;圖(ii)展示了在年度產卵期間收集的配子(黃色箭頭);圖(iii)為在實驗室受精并培育至具備附著能力的幼蟲。(B) 圖為幼蟲在僅有海水的對照組、未涂層(CaCO3珊瑚塊)的對照組以及不同SNAP-X負載密度的基質上過夜孵化后的附著率(百分比 ± 標準誤差)。統計學分析結果用字母表示(ANOVA分析,Tukey’s HSD事后檢驗,P < 0.001)。(C) 圖為海水對照組中具有典型細長形狀的游泳幼蟲(白色箭頭)的示例圖像。(D) 圖為附著并固著在SNAP-X涂層基質上的幼蟲(黑色箭頭)的示例圖像。上圖來源:Kundu, Samapti et al.(2025)

除了實驗室測試,研究人員還進行了戶外模擬實驗。他們在接近自然海洋環境的條件下,測試SNAP-X在實際海水流動情況下的表現。結果顯示,SNAP-X的誘導效果比對照組高出20倍,而且不同濃度的外代謝物也會影響珊瑚定植率。高濃度組比中等濃度組的定植效果高出70%以上,而低濃度組則與未處理的對照組無明顯差異。這說明材料中信號物質的含量對于最終效果具有重要影響。

在材料性能方面,SNAP-X也顯示出良好的耐久性和穩定性。水凝膠成分經過特別設計,在海水中可以維持結構超過三個月,并保持良好的氣體和分子通透性。實驗還表明,這種復合材料的釋放速度很慢,經過28天后,僅釋放了約20%的信號物質。這種緩慢釋放的特性確保了珊瑚幼體在較長時間內都能感知到“信號”,提高了定植成功率。

另一個值得關注的方面是材料的力學性能。實驗顯示,SNAP-X材料的剛度最初相對較高,能為珊瑚幼體提供穩定的附著表面,而隨著時間推移,材料會逐漸變軟,有利于幼體進一步生長并與材料融合。這種由硬變軟的特性,恰好符合珊瑚幼體對環境的需要,是材料設計中的一個巧妙之處。

為了進一步了解這些化學“信號”在海水中的傳播方式,研究人員還運用了三維擴散模型進行模擬分析。模型顯示,SNAP-X釋放的代謝物不僅覆蓋了材料表面,還能在周圍海水中形成一個直徑超過10厘米的“化學暈圈”。這個暈圈的大小和濃度直接受材料中初始信號物質含量和水流速度的影響。這種模擬有助于科研人員更好地理解材料在實際海洋環境中的表現,并為后續優化提供依據。

珊瑚礁是海洋生物多樣性最豐富的生態系統之一,海洋保護區能為各種海洋生物提供安全的棲息地,防止物種滅絕。可以說,從全球范圍看,海洋保護區都是保護珊瑚礁等海洋生態系統最有效的手段之一。上圖是潛水所攝珊瑚礁。?攝影:王敏幹(John MK Wong)| 綠會融媒·“海洋與濕地”(OceanWetlands)

值得一提的是,該研究目前已經達到技術成熟度第四級(TRL 4),這意味著,它已經完成了實驗室、以及中等規模環境下的測試,驗證了材料的基礎功能。接下來,科研團隊面臨的挑戰將是如何實現這種材料的大規模生產,并在全球不同類型的珊瑚礁中驗證其適用性。如果這些問題能夠得到解決的話,SNAP-X將可能被廣泛應用于全球珊瑚礁恢復工程中,成為一種輔助生態系統修復的重要技術手段。

從技術發展的角度看,這項研究的意義還不光是珊瑚礁恢復。SNAP-X所采用的材料設計理念和釋放機制,也具有潛在的跨領域應用前景。例如,在醫學領域,類似的緩釋材料可用于藥物輸送系統;在農業領域,也可能被用于精準施肥、植物信號傳導研究。這種將仿生學+納米材料結合的思路,正在拓寬人類與自然互動的方式。

所以,這項研究提供了一種創新思路,用仿生材料模擬自然信號,以人為方式支持生態系統中的自然過程。雖然目前仍處于初步階段,但它為解決珊瑚礁恢復中的“定植難題”提供了一個可行的解決方案。在全球海洋生態面臨多重挑戰的背景下,這類交叉學科的研究或許能在未來帶來更多啟示。至于未來是否可以通過類似方式,幫助更多瀕危生態系統恢復活力?這一問題還需要時間和更多實證研究來回答。

(注:1.本文僅代表資訊,不代表平臺觀點。歡迎留言、討論。2.通常物種的拉丁學名一般以斜體顯示;但是因本平臺的文章被拷貝到外部平臺時經常出現斜體內容自動丟失的情況,故而未作斜體設置。特此說明。)資訊源 | Kundu, Samapti et al.(2025)

文 | 王海詩

編輯 | Linda Wong

排版 | 綠葉

參考資料略

來源: 海洋與濕地

科普中國公眾號

科普中國公眾號

科普中國微博

科普中國微博

幫助

幫助

中國綠發會

中國綠發會