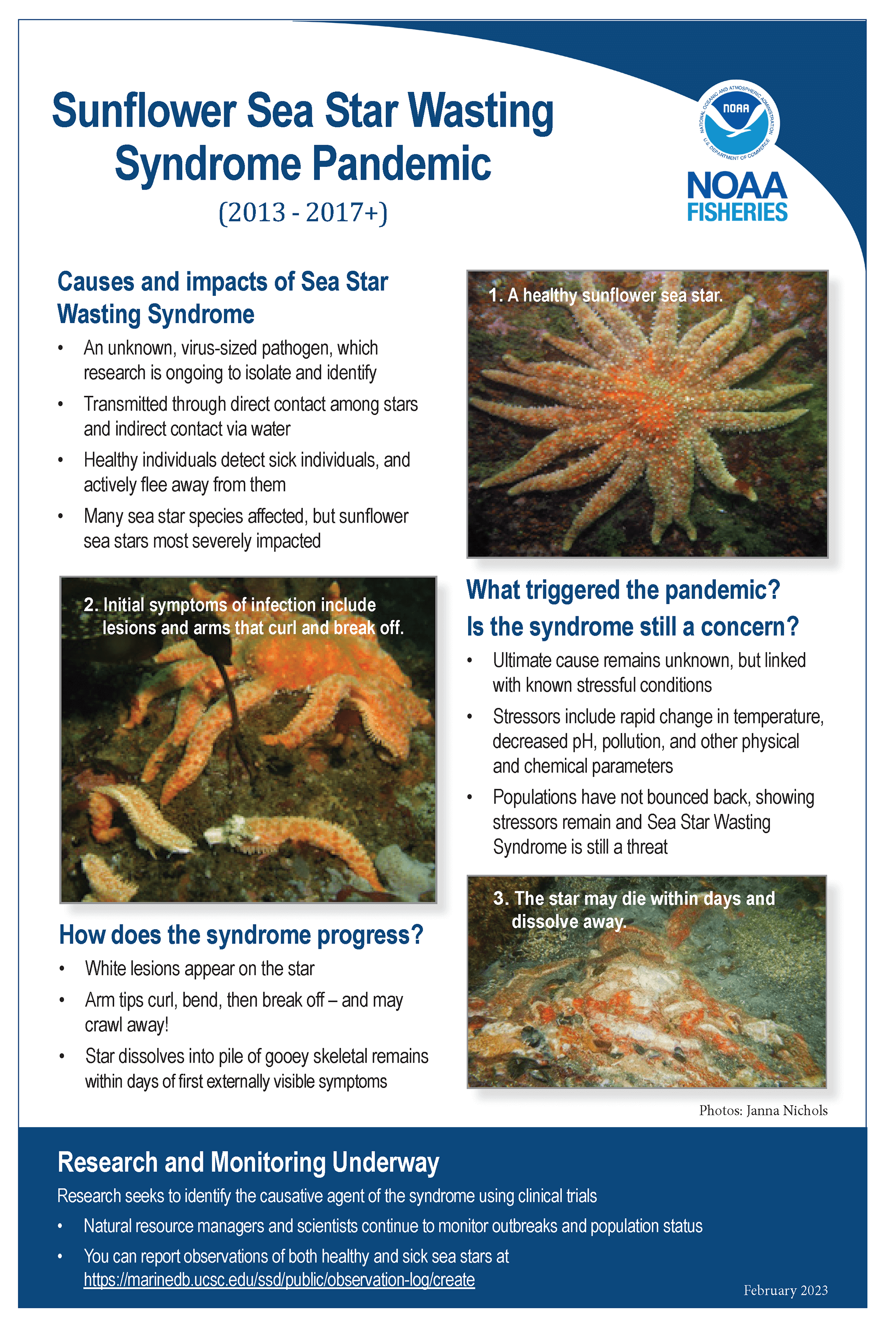

2013/14年北美太平洋沿岸大規模海星死亡事件的影響。左圖(攝影:Melissa Miner)可能拍攝于疾病爆發前,是健康的海星種群。右圖(攝影:Rachael Williams)則呈現了海星消瘦綜合征(SSWS)爆發后,大量海星死亡的景象。這場神秘的疾病導致包括赭色海星 (Pisaster ochraceus) 在內的至少20種海星數量銳減,其規模和地理范圍都遠超以往類似事件。

2013年夏天,北美太平洋沿岸的海洋生態系統發生了一場前所未有的災難。大量海星突然出現身體潰爛、肢體脫落,最終在短短幾天內死亡。這種現象被科學家稱為“海星消融綜合癥”(Sea Star Wasting Syndrome,簡稱SSWS)。

它迅速蔓延,從阿拉斯加延伸到加利福尼亞,影響了至少20種海星,其中包括關鍵物種多腕葵花海星(Pycnopodia helianthoides)和紫海星(Pisaster ochraceus),等等。

SSWS的癥狀起初表現為海星體表出現白色病斑,隨后組織開始腐爛、肢體脫落,最終導致死亡。整個過程可能在幾天內完成,速度之快,令人震驚 。

科學家最初懷疑,一種名為海星相關濃稠病毒(Sea Star-associated Densovirus,SSaDV)的病毒可能是罪魁禍首。研究人員在患病海星體內發現了這種病毒,并在實驗中觀察到病毒與疾病之間的關聯 。

但是,后續研究表明,SSaDV可能并不是所有海星種類中SSWS的唯一原因。環境因素,如海水溫度升高、酸化、污染等,也可能在疾病的爆發和傳播中起到重要作用。

SSWS對海洋生態系統的影響是深遠的。多腕葵花海星是海膽的主要捕食者,其數量銳減導致海膽數量激增,進而對海藻林造成破壞,影響了整個生態系統的平衡 。

盡管SSWS的爆發已經過去多年,但其影響仍在持續。一些地區的海星種群開始出現恢復的跡象,尤其是在加利福尼亞南部的潮間帶,科學家觀察到成年海星的回歸 。不過,疾病仍在其他地區持續存在,科學家們仍在努力研究其原因,并監測海星種群的恢復情況。

圖源:美國國家海洋和大氣管理局(NOAA)

海星消融綜合癥的爆發,多多少少也說明,海洋生態系統的健康與穩定是多種因素共同作用的結果。人類活動對海洋環境的影響可能會加劇類似疾病的爆發。保護海洋生態系統,減少污染,控制溫室氣體排放,是我們每個地球人的責任。

(注:1.本文僅代表資訊,不代表平臺觀點。歡迎留言、討論。2.通常物種的拉丁學名一般以斜體顯示;但是因本平臺的文章被拷貝到外部平臺時經常出現斜體內容自動丟失的情況,故而未作斜體設置。特此說明。)

編譯 | 王昆山

審核 | Richard

排版 | 綠葉

參考資料略

來源: 海洋與濕地

科普中國公眾號

科普中國公眾號

科普中國微博

科普中國微博

幫助

幫助

中國綠發會

中國綠發會