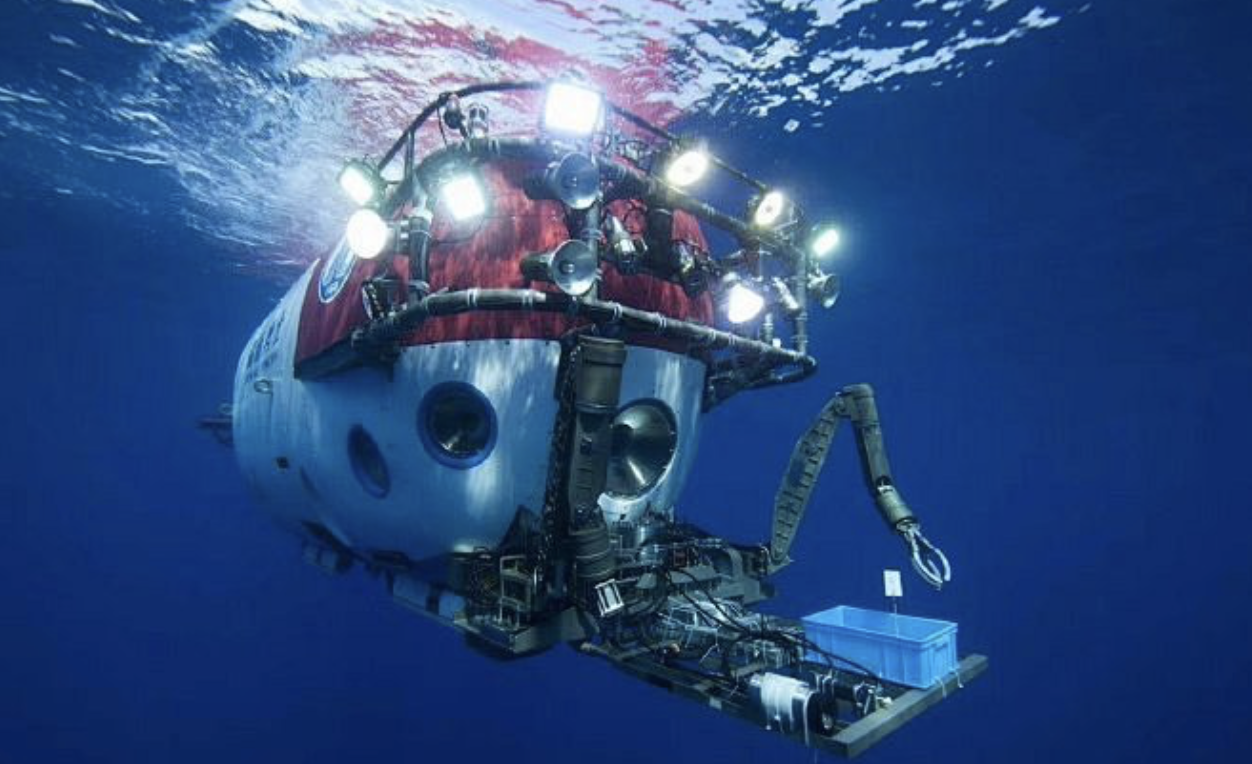

蛟龍號,是一種由我國自主設計制造、用于深海探測的載人潛水器。它的主要任務是深入地球最深的海域開展科學考察、資源調查、地質取樣等任務。蛟龍號由中國船舶重工集團公司第七〇二研究所牽頭研制,是我國首個能夠下潛至7000米級別的深海載人潛水器,標志著中國深海技術跨入世界先進行列。

(圖片來源:百度百科)

蛟龍號的核心結構是一艘整體呈“水滴型”的潛水器,外部采用高強度鈦合金材料制成,以適應深海數百兆帕的極端水壓。在蛟龍號的中部設有球形耐壓艙,可容納3名潛航員。耐壓艙的壁厚達到了近10厘米,能在7000米深度下依然保持內部為常壓狀態,從而保障潛航員的生命安全。

為什么要使用“蛟龍號”這樣的載人深潛器進行深海探測呢?因為深海是地球上最神秘、最不為人知的領域之一。科學家估計,全球海洋中約有95%的區域仍未被充分探索。深海中存在豐富的金屬礦產(如結核錳、鈷、稀土)、天然氣水合物等戰略資源;此外,還有大量奇特的深海生物和極端環境下的生態系統,對研究生命起源、地質活動、全球氣候變化等具有重要意義。正因如此,深海被稱為“第二太空”,而蛟龍號就是我國駛向這片“地球最后邊疆”的先鋒。

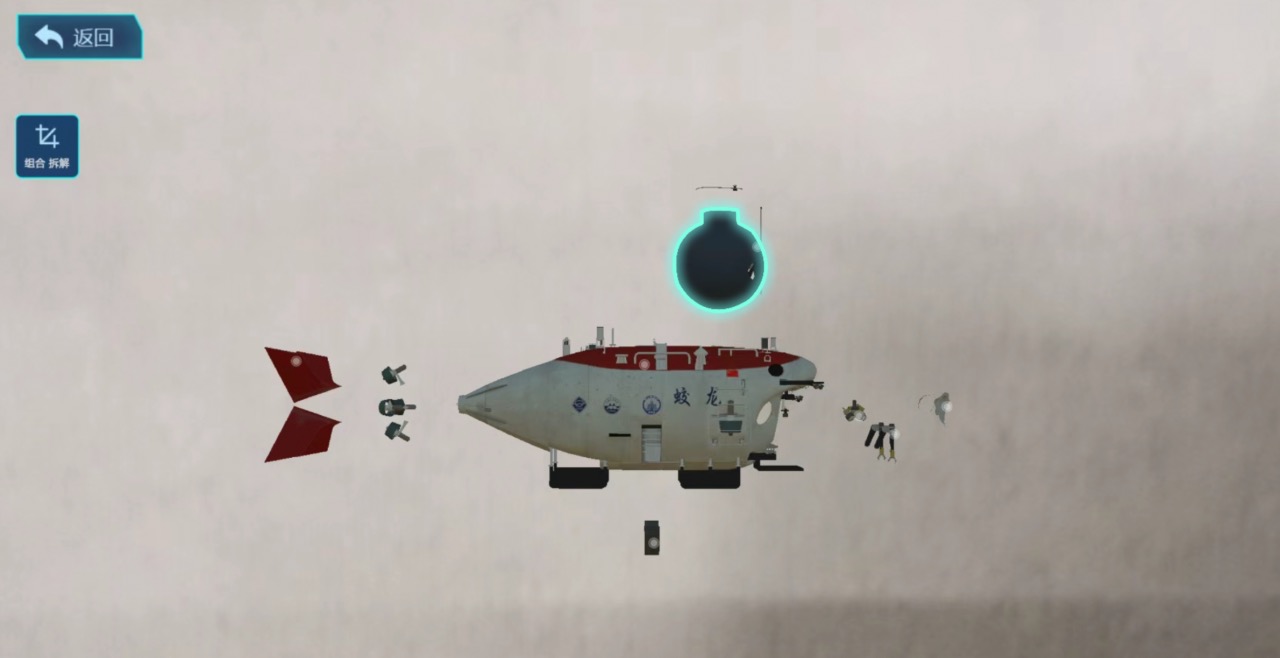

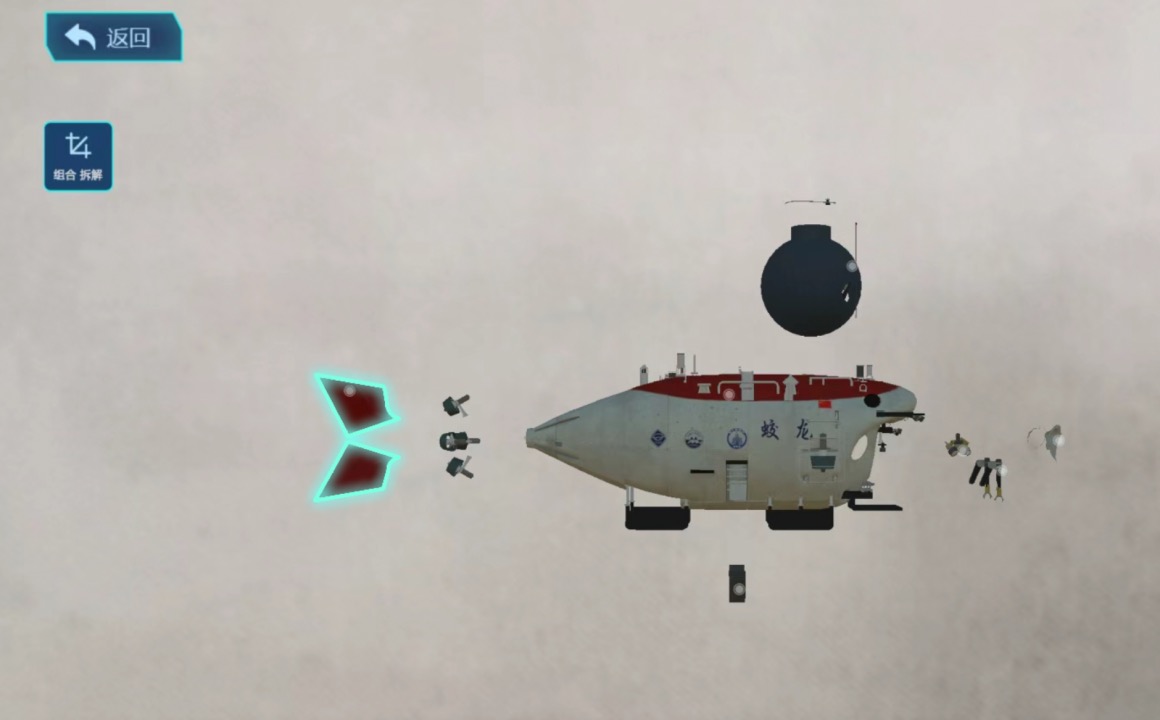

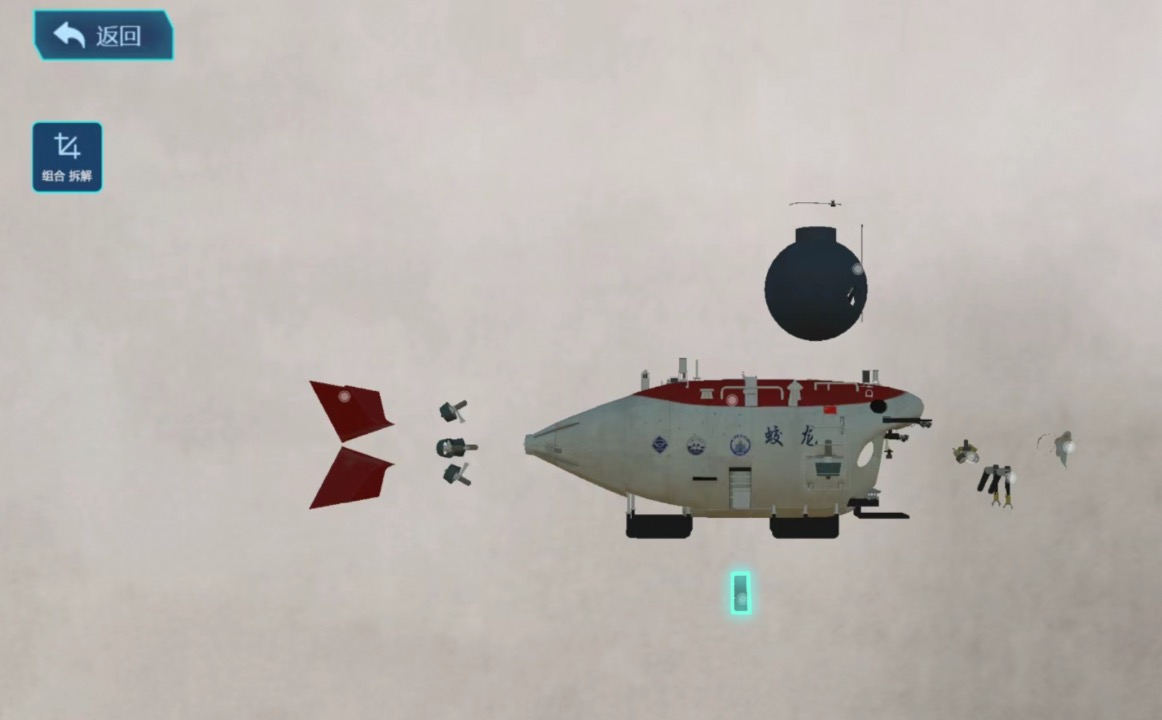

在蛟龍號潛水器中,有四大關鍵系統構成其作業核心:耐壓艙、推進系統、浮力材料與機械臂。

耐壓艙是蛟龍號的核心,它由鈦合金構成,球形設計有助于均勻分散水壓,在7000米深度承受超過1000個大氣壓仍能保障內部三名潛航員的活動環境。

推進系統由多臺電動推進器組成,安裝在潛水器不同位置,用于實現前后、上下、轉向等運動控制,在復雜的海底地形中靈活操作。

龍鰾是“蛟龍號”的可調壓載系統具有在水下對潛水器實施重量調節能力,實現“蛟龍號”在海底作業過程中的自身重量平衡。

機械臂為蛟龍號的重要操作工具,它能靈活完成海底采樣、布放儀器、甚至與海底熱液噴口或沉積物互動等任務。蛟龍號配備的機械臂可完成精密抓取,適應各種作業環境。

擁有了這些“黑科技”的蛟龍號已經多次完成重大深海任務,其中最著名的是2012年成功下潛至馬里亞納海溝7062米深處,刷新了當時世界同類潛水器的作業深度紀錄。在這一過程中,蛟龍號不僅實現了采樣、取證、攝像等高精度任務,還標志著我國掌握了穩定可靠的深海載人作業能力。

基于十余年來在潛水器結構工程、材料技術、生命支持系統等方面的深入積累,以及深海探索任務的大量數據支持,中國已逐步具備建立深海科研體系的能力。在這背后,是千余名工程師、海洋科學家、潛航員晝夜不息的努力,也是我國在“海洋強國”戰略中的堅定一步。

未來,蛟龍號以及更多先進潛水器,將繼續為我們打開神秘的深海之門,為人類提供更多寶貴的知識、資源與安全保障。

來源: 數字化科普小課堂

科普中國公眾號

科普中國公眾號

科普中國微博

科普中國微博

幫助

幫助

數字化科普小課堂

數字化科普小課堂