寫在前面:

當今正處在科技迅猛發展的時代,人工智能技術的應用與創新已經滲透到各個領域,并為人類的生活與工作帶來了深遠的影響。“具身智能”是人工智能與物理實體結合的產物,正逐漸成為推動科技發展和產業變革的重要力量。今天是世界電信日,科普中國聯合中國移動科學技術協會特別策劃“具身智能”系列內容,為您詳細解讀。

(三) 應用篇

寫在前面:前面我們介紹的具身智能的關鍵技術,實則早已突破實驗室圍墻,正以 “潤物細無聲” 的方式重塑我們的生活與工作場景。從守護家庭安全的智能管家,到深入危險環境的救援先鋒,再到提升生產效率的工業助手,每項技術都在特定領域找到最佳實踐路徑。

隨著科技的飛速發展、數字化轉型的加速,以及人工智能技術的不斷突破和創新,具身智能的市場規模呈現出顯著的增長態勢。

市場規模

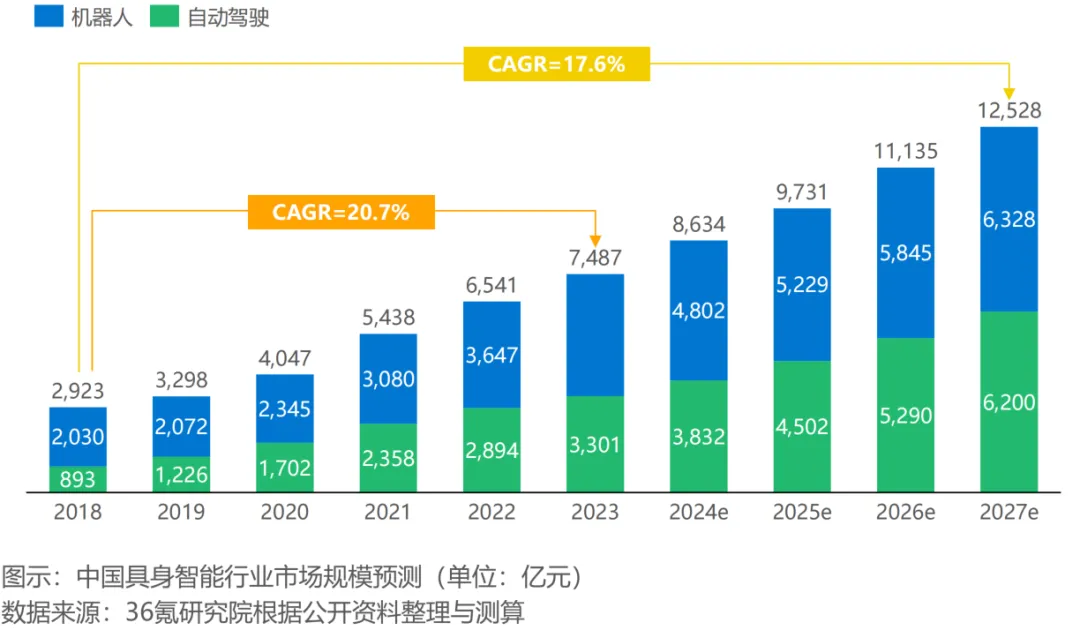

據36氪研究院測算,具身智能的市場規模已從2018年的2,923億元增長至2023年的7,487億元,年復合增長率達到20.7%。這一顯著增長不僅反映了技術進步和市場需求的雙重驅動,還預示著未來具身智能行業的巨大潛力。從市場需求層面看,隨著社會對智能化解決方案的需求日益增長,具身智能作為一種創新的技術形態,正逐漸滲透到工業、醫療、物流、交通等多個領域。這種廣泛的應用場景將為具身智能帶來持續的增長動力。預計未來五年,具身智能的市場規模將持續增長,有望在2026年突破萬億規模。

圖13 中國具身智能行業市場預測(來源:36氪)

產業鏈分析

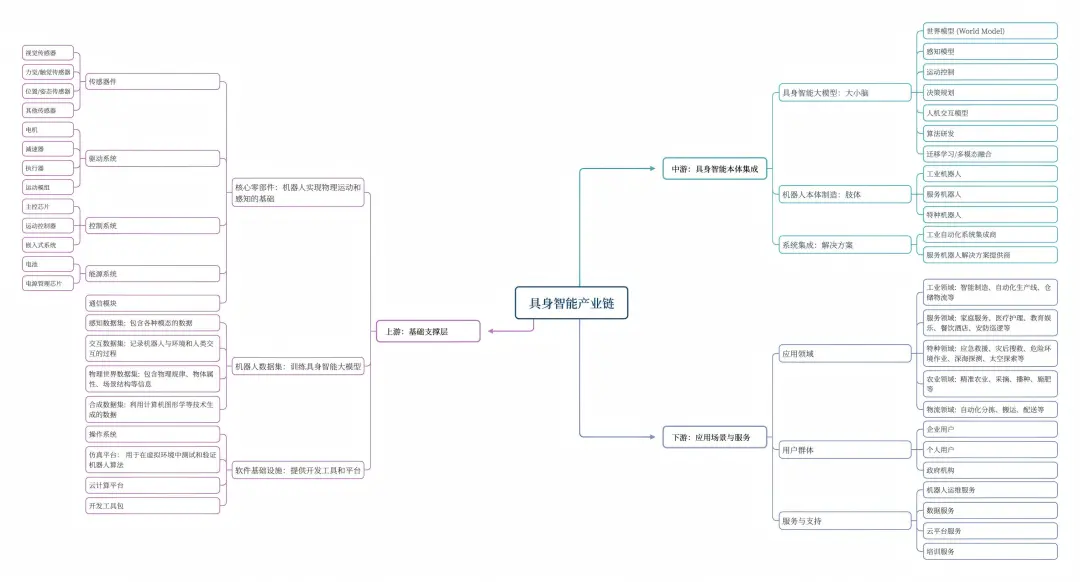

具身智能產業是一個融合了先進技術、復雜系統集成和多元化應用場景的綜合性產業。其產業鏈結構可清晰劃分為上游、中游和下游三個部分。

上游環節是具身智能產業的基礎,主要包括芯片、傳感器、控制器、電機(含伺服電機)、通信模組、能源管理等。這些核心組件是構建具身智能所必需的“硬件”基礎。其中,芯片作為具身智能的“心臟”,主要提供強大的計算能力,支持復雜的算法運行。

中游環節是產業鏈的技術核心,涉及AI算法、操作系統、云服務以及中間件的開發與集成。這一環節的工作是將上游的硬件組件“激活”,通過編程和系統集成,使其能夠執行復雜的智能任務。

下游環節是產業鏈的最終輸出端,涵蓋了機器人、自動駕駛載具等主要產品,以及這些產品在工業制造、服務業、醫療康復、教育娛樂、交通出行、公共安全等領域的多元化應用場景。這一環節直接面向市場和消費者,是產業鏈價值實現的最終體現。

圖14 具身智能產業鏈(來源:甲子光年智庫)

源于不同技術背景的科技企業聚焦具身智能,其技術基因、產品形態、性能表現及應用場景的差異性正在幫助它們融入工業、服務、特種應用等各類型應用場景。在AI、機器人及多元領域參與者的共同作用下,我國具身智能機器人行業正經歷快速成長與擴張。

圖15 具身智能行業廠商圖譜(來源:甲子光年智庫)

應用場景

具身智能產品廣泛應用于多個領域。

在工業制造領域,人形機器人和工業機器人等具身智能產品在自動化生產線、智能倉儲與物流以及質量控制與檢測等環節發揮重要作用,推動制造業轉型升級。具身智能有望成為新型工業化的關鍵核心,使得機器人從“能動”到“能干活”轉變,為工業制造業的智能化升級提供支持。例如,通過自然語言控制機械臂、無人機、移動機器人等,提高生產效率和制造精度 。

在服務業領域,酒店、餐飲、零售與電商等行業通過引入智能機器人提升服務效率和客戶體驗。具身智能將解放人類雙手,實現全場景的智能家務服務,提供擬人化交互服務,應對老齡化問題 。例如近期李飛飛團隊推出的具身智能最新研究,借助一款新型雙臂移動機器人最新成果 ——BEHAVIOR Robot Suite(簡稱 BRS)由機器人接管所有家務。BRS是一個綜合性框架,用于掌握機器人多樣化家庭任務中移動全身操作。無論是倒垃圾、擺放衣物還是清潔馬桶,BRS 都能讓機器人應對這些日常實用活動。

在醫療康復領域,輔助康復訓練機器人的應用,為患者提供了個性化的康復治療方案和便捷的醫療服務。具身智能提供輔助和服務,有望極大地改善醫療服務的質量和效率,推動醫療服務從傳統的被動治療向主動預防、個性化護理和智能化康復轉變 。

在教育娛樂領域,教育機器人和娛樂機器人的出現,為學生的學習和休閑生活增添了更多樂趣和創意。在體育直播中,具身智能解說員通過動作與表情生動講解賽事;在文藝演出中可以直接充當演員上臺表演節目。在游戲場景,具身智能NPC可以實現和玩家的現實世界物理交互等。

圖19 杭州宇樹科技人形機器人在2025年央視春晚后臺(圖源:新華社)

在交通出行領域,自動駕駛汽車、無人機的發展正在改變人們的出行方式和物流配送模式。具身智能的感知、決策與行動能力與自動駕駛天然契合,將推動從簡單的導航到全面的環境交互和決策的轉變,為智能交通和智慧城市建設提供基礎 。

具身智能通過優化倉儲物流產線,實現高效貨物運轉,降低流通成本,助力形成高效、快捷、現代化、智能化的物流體系 。

在文旅領域,具身智能導游可以通過多模態感知與自然交互,可以通過多種方式增強游客的體驗。例如,智能穿戴設備可以實時監測游客的身體狀態和情緒反應,并根據這些數據提供個性化的建議和服務。當游客在參觀古跡時感到疲勞時,設備可以提醒他們休息,并推薦附近的休息區域;當游客在欣賞自然風光時感到愉悅時,設備可以記錄這一刻的情緒狀態,并為游客生成專屬的回憶相冊。

此外,具身智能還可以通過環境互動技術為游客創造沉浸式的體驗。例如,在一些主題公園或自然景區,游客可以通過手勢或動作與虛擬角色互動,或者通過身體動作觸發環境中的音效和光影效果。這種沉浸式的體驗不僅讓游客更加投入,也增強了他們對旅游目的地的情感連接。

這些應用不僅可以提升用戶的參與感與沉浸感,還可以優化服務效率與商業模式,推動從“被動接受”向“主動交互”的范式升級。具身智能正成為連接物理與虛擬世界的核心驅動力,重塑未來數字化生活的方方面面。

隨著技術的不斷突破,具身智能將使得各種物理實體顯現出對環境動態變化的自適應能力、多任務行動的泛化能力、交互方式的擬人化表現和更高的任務執行效率,這些能力增長點有望帶來更高的應用價值和廣闊的應用和市場空間 。

【參考資料】

[1] 莫里斯·梅洛-龐蒂. 知覺現象學. 姜志輝, 譯. 北京: 商務印書館, 2001[2] 中國計算機學會,《具身智能》,2023[3] Merleau-Ponty, M. (1945). Phénoménologie de la perception. Gallimard.Pfeifer, R., & Bongard, J. (2006). [4] Liu, Yang, et al. “Aligning Cyber Space with Physical World: A Comprehensive Survey on Embodied AI.” arXiv preprint arXiv:2407.06886, 2024.[5]《科技熱詞“具身智能”到底是什么?》,中科院物理所[6]《具身智能時代來了?》,中國報道[7] Brooks, R. A. (1991). Intelligence Without Representation. Artificial Intelligence, 47(1-3), 139–159.

[8] Lakoff, G., & Johnson, M. (1999). Philosophy in the Flesh: The Embodied Mind and Its Challenge to Western Thought. Basic Books.

[9] Pfeifer, R., & Bongard, J. (2006). How the Body Shapes the Way We Think. MIT Press.

[10] How the Body Shapes the Way We Think: A New View of Intelligence. MIT Press.Shapiro, L. (2010). Embodied Cognition. Routledge.

[11] Varela, F. J., Thompson, E., & Rosch, E. (1991). The Embodied Mind: Cognitive Science and Human Experience. MIT Press.

[12]《2024年具身智能產業發展研究報告》,36氪研究院

[13]《具身智能發展報告(2024年)》,中國信息通信研究院

[14]《具身智能行業發展研究報告 系列報告之一:具身智能技術發展與行業應用簡析》,甲子光年智庫

[15]《中國具身智能創投報告》,量子位智庫

[16] L. Londono, J. V. Hurtado, N. Hertz, P. Kellmeyer, S. Voeneky, and A. Valada, “Fairness and bias in robot learning,” Proceedings of the IEEE, 2024.

[17] J. Duan, S. Yu, H. L. Tan, H. Zhu, and C. Tan, “A survey of embodied ai: From simulators to research tasks,” IEEE Transactions on Emerging Topics in Computational Intelligence, vol. 6, no. 2, pp. 230–244, 2022.

[18] Z. Xu, K. Wu, J. Wen, J. Li, N. Liu, Z. Che, and J. Tang, “A survey on robotics with foundation models: toward embodied ai,” arXiv preprint arXiv:2402.02385, 2024.

作者:畢蕾 中國移動咪咕公司北京研究院 系統開發總監

審核:

單華琦 中國移動咪咕公司北京研究院 技術標準總監

邢剛 中國移動咪咕公司北京研究院 技術項目總監

徐嵩 中國移動咪咕公司北京研究院 資深系統架構與分析專家

李琳 中國移動集團級首席專家 咪咕公司技術管理部總經理兼北京研究院院長,教授級高工

出品:科普中國×中國移動科學技術協會

來源: 科普中國

內容資源由項目單位提供

科普中國公眾號

科普中國公眾號

科普中國微博

科普中國微博

幫助

幫助

科普中國

科普中國