作者段躍初

在深邃無垠的宇宙中,黑洞一直是極具神秘色彩的天體。它憑借強大到連光都無法逃脫的引力扭曲時空,宛如宇宙中特殊的物理現象集合體。近年來,科學家在實驗室中開展 "黑洞炸彈" 相關研究的消息引發關注。這項成果為黑洞物理研究提供了新視角,也促使人們思考其背后的科學價值與需要警惕的潛在問題。

一、黑洞特性與相關理論的起源

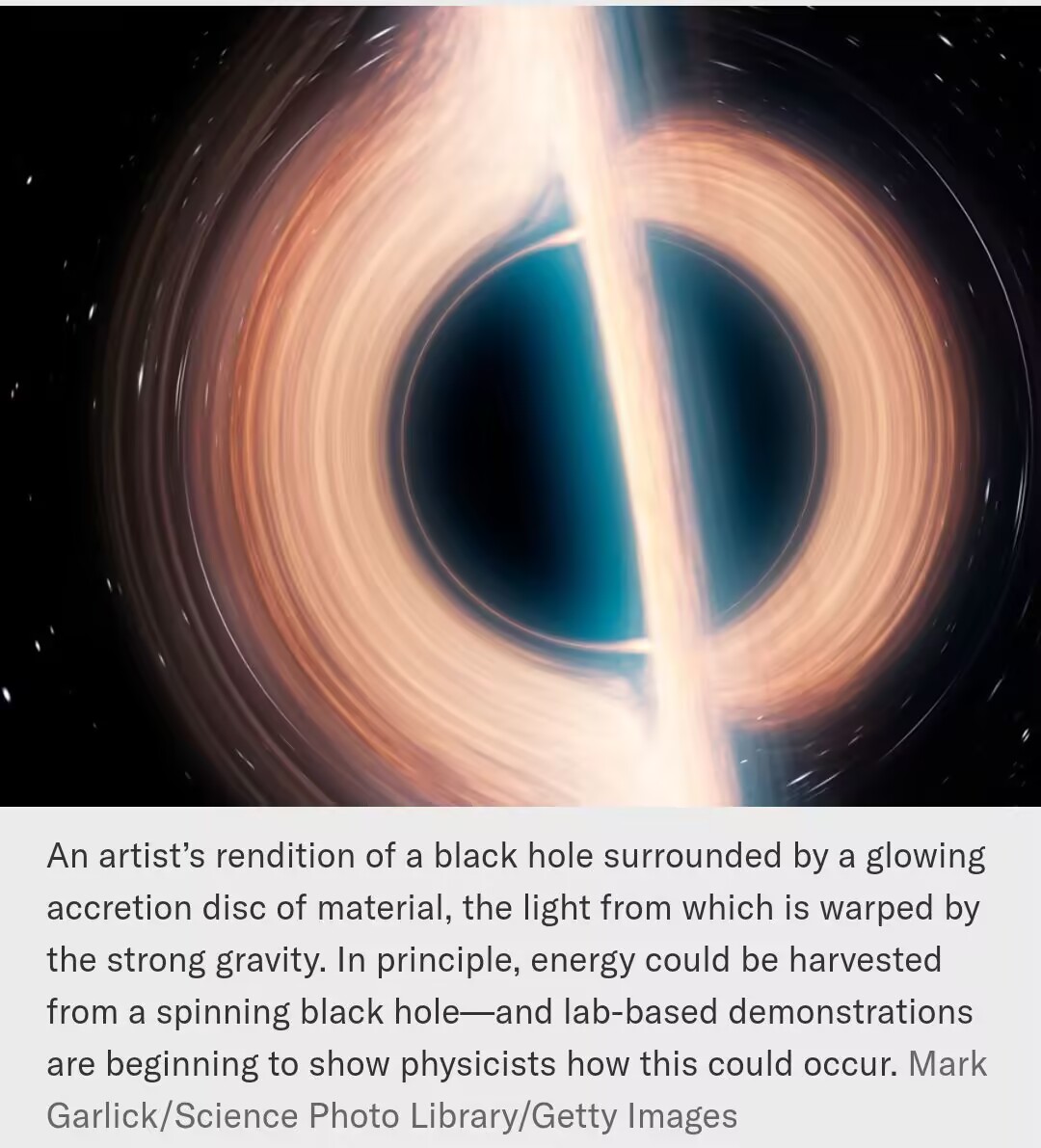

黑洞是質量高度集中的天體,極小空間內蘊含著巨大質量。早期研究中,理論家羅杰?彭羅斯發現,宇宙中的黑洞普遍處于旋轉狀態,旋轉過程會使時空呈現獨特的渦旋結構。當物體靠近黑洞并進入特定區域時,需以特殊運動狀態應對時空扭曲。在此過程中,理論上存在物體能量轉化的可能性,例如粒子分裂為不同能量狀態的部分,這一過程暗示著黑洞的旋轉能量可能被特殊機制影響。

基于這些理論,科研人員提出設想:宇宙中可能存在利用此類物理特性的能量轉化機制。但在真實宇宙環境中,觀察相關物理現象存在技術挑戰,使得該概念長期處于理論研究階段。1971 年,物理學家雅科夫?澤爾多維奇的研究帶來突破,他指出旋轉的軸對稱物體在特定條件下可產生超輻射現象,并證明該現象在真空中的理論可行性。這一成果推動了后續研究,包括霍金輻射相關理論的發展。隨后,物理學家威廉?普雷斯和掃羅?特科爾斯基提出假設:若將旋轉體用特殊結構包裹,可能引發能量積累效應,他們將這種理論模型命名為 "黑洞炸彈"。

二、實驗室驗證:從理論到實驗的跨越

英國南安普敦大學的亨德里克?烏布利希團隊開展了 "黑洞炸彈" 理論的實驗驗證工作。初期實驗面臨技術挑戰,如高速旋轉裝置的穩定性問題。研究人員通過調整電磁場頻率等創新方法,設計出由旋轉圓柱體、感應電機部件及電路元件組成的實驗裝置,該裝置可產生磁場并實現電磁波的反射與能量監測。盡管實驗中遇到設備過載等問題,團隊最終通過數據驗證了能量指數級增長的現象,首次在實驗室環境中展示了電磁環境下的相關物理效應。目前實驗產生的能量規模較小,與大規模能量釋放的設想存在顯著差距。

團隊進一步探索真空環境下的超輻射現象。由于室溫熱波動的干擾,研究人員通過分析熱背景噪聲中的電磁波特性,調整圓柱體旋轉參數,實現了電磁波的激發與調控,并觀察到旋轉體能量釋放的平衡機制,為理解相關物理過程提供了新數據。

三、"黑洞炸彈" 的雙重影響:科學價值與風險思考

(一)科學研究的新工具

這項研究以創新實驗方法推動了基礎物理研究,證明前沿科學探索可通過多元路徑實現。在黑洞研究領域,相關模型為探測極輕粒子等科學問題提供了實驗思路,實驗室模擬裝置有助于精確驗證理論假設。研究團隊計劃開展量子層面的實驗,若能實現真空環境下電磁波的直接觀測與調控,可能為物理學發展帶來新方向,甚至啟發關于能量獲取方式的創新性研究。

(二)需要警惕的潛在問題

在科學探索的同時,相關研究也引發了關于技術應用的倫理討論。從理論物理角度看,微觀尺度的極端能量釋放機制若被不當利用,可能存在能量失控風險。科研界普遍認為,當前研究仍處于基礎實驗階段,距離實際應用存在多重技術壁壘。但隨著科技發展,需建立完善的科研倫理規范與安全評估體系,避免理論模型被用于非科學目的。在軍事、能源等領域的應用設想中,需充分評估技術成熟度與社會影響,確保科學成果服務于人類可持續發展。

參考文獻

Manon Bischoff. Physicists Create a 'Black Hole Bomb' in the Lab [EB/OL]. Scientific American, 2025-05-12.

來源: 科普文迅

科普中國公眾號

科普中國公眾號

科普中國微博

科普中國微博

幫助

幫助

科普文迅

科普文迅