近日,中國科學院地質與地球物理研究所孫偉家研究員及其研究團隊在火星地殼液態水探測方面取得重要進展,相關成果發表在National Science Review 。

該研究利用火星地震科學數據,通過反演方法獲得了火星殼上部(0–10 km)的高分辨率橫波速度結構,在5.4–8 km深度范圍內發現了一個顯著的橫波低速層。綜合研究認為,該低速層的形成與大量液態水的存在密切相關,估算的液態水最大總量為520–780 m GEL。這一研究提供了火星殼上部(5.4–8 km)存在大量液態水的地震學觀測證據,不僅為理解火星水循環和宜居環境演變提供了關鍵科學依據,也為未來火星生命探索等研究奠定了重要基礎。

液態水是火星宜居環境演變及生命孕育的關鍵控制因素之一。在諾亞紀和西方紀(約30億年前),火星環境濕潤,地表曾存在豐富的液態水,其總量可能高達1500 m GEL(全球等效層,即將一定量的水均勻分布在整個火星表面的水層厚度)。然而,現今的火星環境變得干冷,水主要以冰的形式存在于兩極和中高緯度地區,同時火星大氣中也僅存微量水蒸氣。目前,火星水最大的未解之謎是:火星殼內是否存在液態水?如果存在,其賦存深度是多少?

火星殼的精細結構是破解這一科學謎題的關鍵突破口。然而,火星軌道雷達和車載雷達因頻帶寬度限制,探測深度不足,無法提供深部信息。國際“洞察號”火星探測任務通過記錄若干火星震事件,為火星殼結構研究提供了寶貴數據。但由于前期研究使用的火星震頻率較低(<1 Hz),其分辨率有限,僅揭示了火星殼的大尺度分層結構。

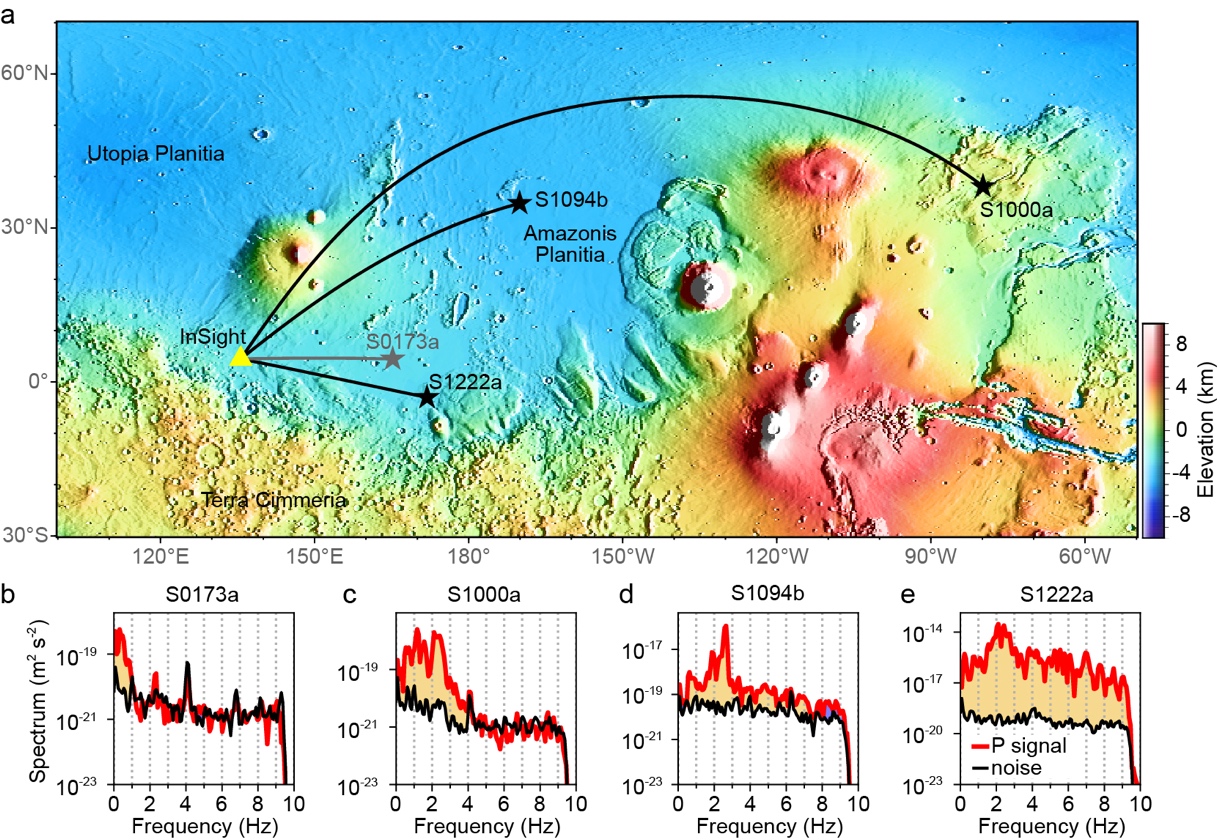

該團隊系統分析了“洞察號”火星探測任務記錄的火星震事件頻率特征,選取了兩個隕石撞擊事件(S1000a、S1094b)和最大的火星震事件(S1222a)。這些事件的高頻信息豐富,頻率高達4 Hz以上(圖1),顯著提升火星殼結構的成像分辨率至0.5 km。團隊創新性地將“真振幅”成像概念引入傳統接收函數方法中(圖2),獲得了火星殼上部(0–10 km深度)的高分辨率地震學結構。在5.4–8 km的深度發現了一個顯著的低速層,綜合研究解釋該層為一個高孔隙度的含水層(圖3)。

圖1 隕石撞擊和火星震事件位置及頻率特征。a 事件位置分布圖,黑(灰)色線表示事件到“洞察號”地震儀的大圓路徑。b 已有研究使用事件(S0173a)頻譜特征,其信號頻帶低于1 Hz(淺棕色區域),c-e 本研究使用的隕石撞擊和最大火星震事件(S1000a、S1094b、S1222a)頻譜特征,信號頻帶高于4 Hz。圖中紅線為信號振幅譜,黑線為噪聲振幅譜。

圖2 “真振幅”成像概念引入傳統接收函數方法。a接收函數高斯濾波因子曲線(灰色線),以及隕石撞擊事件S1000a的徑向分量(紅色線)和垂向分量(藍色線)的信號頻譜,黑色線為噪聲頻譜。前人研究經驗選取高斯因子4,導致高頻信息嚴重失真和衰減;本研究根據信號頻譜特征選取高斯因子12,基本保持了信號的原始頻譜特征。b 對比了實施高斯因子4和12后的信號頻譜特征。

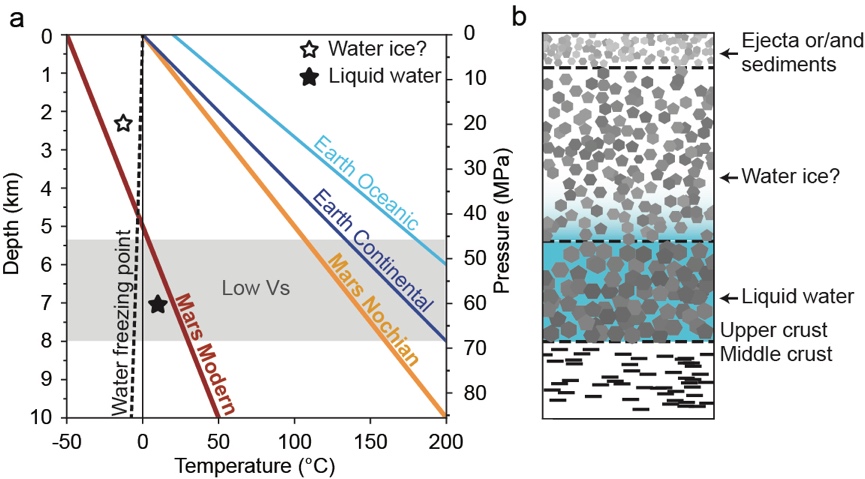

圖3 溫度剖面和液態水儲存模型。a 火星與地球的溫度剖面對比。陰影區域為地震橫波低速層(5.4–8公里)。火星殼深度小于5公里的溫度條件僅允許水以冰的形式存在,而深度大于5公里時,溫度升高使得水以液態形式穩定存在。b 綜合研究揭示的火星地殼上部結構及水儲存模型。藍色區域表示液態水的賦存區域。

假設這些孔隙完全充滿液態水,估算的最大含水量520–780 m GEL。研究團隊強調,這一估值完全基于“洞察號”著陸器下方的局部結構,且未考慮火星殼中可能原始存在的液態水。這一研究提供了火星殼上部存在大量液態水的地震學觀測證據,不僅為理解火星水循環和宜居環境演變提供了關鍵科學依據,也為未來火星生命探索等研究奠定了重要基礎。

來源: 《中國科學》雜志社

科普中國公眾號

科普中國公眾號

科普中國微博

科普中國微博

幫助

幫助

《中國科學》雜志社

《中國科學》雜志社