1.初識猴痘

猴痘是由猴痘病毒(Monkeypox virus,MPXV)感染所致的一種人畜共患病,猴痘病毒分為分支I型和分支Ⅱ型。傳染源包括猴痘患者及感染的嚙齒類動物、猴和猿等靈長類動物。

(圖源:青島西海岸新區疾控)

猴痘的潛伏期為5-21天,多為6-13天。發病早期出現寒戰、發熱,可伴頭痛、嗜睡、乏力、背部疼痛和肌痛等癥狀。多數患者出現頸部、腋窩、腹股溝等部位淋巴結腫大。部分患者可出現并發癥,包括皮損部位繼發細菌感染、腦炎和角膜感染等。

(圖源:網頁)

2.猴痘的雙重身份

(1)“奪走美麗”的隱形兇手

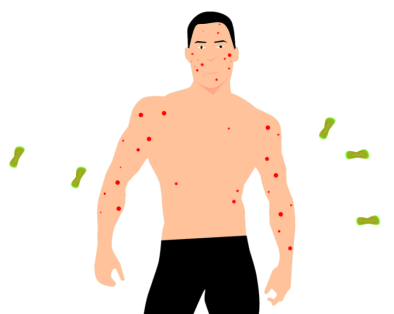

皮疹為最常見的癥狀,猴痘患者在發病后1-3天出現皮疹。皮疹首先出現在面部,逐漸蔓延至四肢及其他部位。皮疹多呈離心性分布,面部和四肢皮疹較軀干更為多見,手心和腳掌均可出現皮疹,皮疹數量從數個到數千個不等;也可累及口腔黏膜、消化道、生殖器等。

(圖源:邵陽市疾控中心)

皮疹經歷從斑疹、丘疹、皰疹、膿皰疹到結痂幾個階段的變化,皰疹和膿皰疹多為球形,直徑約0.5-1厘米,質地較硬,可伴明顯癢感和疼痛。一旦與猴痘沾邊,親媽見了都不一定能認出來!

(圖源:沂源縣疾控)

(2)“謀害性命”的致命殺手

猴痘大部分預后良好,預后與感染的病毒分支、病毒暴露程度、既往健康狀況和并發癥嚴重程度等有關。對于年幼兒童、孕婦以及免疫功能低下人群(如CD4細胞計數低的艾滋病病毒感染者、血液系統惡性腫瘤患者等),若治療不及時,可能會出現重癥或死亡。現有數據表明,猴痘病毒分支Ⅰb變異株感染后引起的癥狀可能比分支Ⅱ型更加嚴重,出現重癥和死亡的風險更高。

3.與猴痘的“邂逅”

猴痘可發生從動物-人-人的傳播。動物-人之間的傳播包括直接接觸受感染動物(參與和受感染動物有關的狩獵、剝皮、烹飪或吃肉等活動),或者被受感染的動物咬傷或抓傷。人-人之間主要通過與猴痘患者密切接觸傳播,包括性行為傳播、呼吸道飛沫傳播、母嬰傳播、接觸患者的衣服或餐具等受污染的物品等多種傳播方式。

(圖源:網頁)

4.對猴痘說再見

如果出現猴痘疑似癥狀,應盡快到正規醫療機構就診,但需注意避免傳染給他人。

(1)立即進行自我隔離:

避免與他人密切接觸(尤其孕婦、兒童、免疫低下者)。

前往醫院途中應當佩戴醫用外科口罩,著長衣長褲,確保遮住所有損傷皮膚,盡量避免乘坐公共交通工具。

(2)到正規醫療機構就診:

就診時如實告知癥狀和暴露史(如接觸猴痘患者、男男性行為者、近期非洲旅行史等)。

部分醫院可能要求指定發熱門診或傳染病科就診,避免直接進入普通診室。

如果確診感染猴痘病毒

居家隔離治療期間,應單人單間居住;避免與他人發生皮膚或黏膜直接接觸;使用單獨的餐具、毛巾、床上用品等;做好患者接觸物品和家庭環境的清潔消毒。

(圖源:網頁)

5.拒絕猴痘的“邀約”

增強防護意識

做自己健康的第一責任人,了解猴痘防控知識,增強自我防護意識,減少高危行為,降低傳播風險。日常生活中不接觸野生或者來歷不明的嚙齒類動物、猴和猿等靈長類動物。

前往猴痘流行地區,應提前了解目的地猴痘疫情情況,做好個人防護,避免與當地野生動物接觸,避免與猴痘患者或有可疑癥狀者密切接觸;遵守國家出入境管理相關規定,配合做好出入境檢疫檢測。

(圖源:龍華疾控)

入境人員要配合做好衛生檢疫,重點國家和地區的歸國人員要做好健康監測。

疫苗接種

由于存在交叉免疫,接種天花疫苗預防猴痘的效果約為85%。目前,國外已有4款猴痘疫苗獲批用于預防猴痘感染,我國目前尚無獲批上市的猴痘疫苗。

(圖源:上海生物)

注意個人衛生

猴痘病毒為DNA病毒,耐干燥,在衣被等環境中存活時間較長,且病毒可經黏膜和破損皮膚侵入人體,接觸病毒污染的物品也有可能感染。日常生活中應做好手衛生,經常用肥皂和水或含酒精成分的免洗洗手液洗手,避免病毒經黏膜和破損皮膚侵入人體。

(圖源:網頁)

然而,對于猴痘我們也不必過于擔憂,只要我們科學防護,一定能hold住它!

來源: 泉州疾控

科普中國公眾號

科普中國公眾號

科普中國微博

科普中國微博

幫助

幫助