▲上圖:這片片色彩絢麗的軟珊瑚,其顏色從深紅到紫色漸變,這些軟珊瑚也被稱為海柏。軟珊瑚與硬珊瑚不同,它們沒有堅硬的鈣質骨骼,而是依靠體內的骨針來支撐身體。這種軟珊瑚通常生活在熱帶和亞熱帶的海洋中,為各種海洋生物提供了棲息地和食物來源。攝影:王敏幹(John MK Wong)2019年拍攝于印度尼西亞 | 綠會融媒·“海洋與濕地”(OceanWetlands)

在五光十色的珊瑚礁世界里,硬珊瑚總是“C位”出道,而一種更柔軟、更神秘的生物——軟珊瑚,卻常年隱身在大眾視野之外。它們沒有硬骨架,卻構建起大片海底森林;它們不像魚群那樣靈動,卻在生態系統中扮演關鍵角色。近期,一項基于4400份樣本、跨越整個印太區域的重磅研究首次揭示了這些海底“隱者”的真實面貌——它們并非配角,而是另一種海洋主角,甚至還在氣候變化中悄悄接管珊瑚礁的未來命運。

“海洋與濕地”(OceanWetlands)小編注意到,一項于2025年5月2日在《Scientific Reports》上發表的最新研究,首次以系統、廣泛的基因手段揭示了印太地區共生藻軟珊瑚的生物多樣性與地理分布格局。這項研究由來自美國哈維穆德學院 (Harvey Mudd College)的Catherine S. McFadden聯合二十多位國際學者共同完成,利用分子標記分析超過4400個軟珊瑚樣本,重塑了這一重要但長期被忽視的海洋類群的生物地理圖譜。

過去幾十年,科學界對于海洋生物多樣性的關注大多集中于造礁石珊瑚、珊瑚礁魚類等熟知類群,而軟珊瑚——尤其是與共生藻類共存的種群——由于分類困難、形態可塑性強、缺乏硬骨骼結構,一直處于研究的邊緣。然而,正是這些柔軟的海底生物,在許多印太淺海珊瑚礁中扮演著至關重要的生態角色。它們不僅競爭空間、提供棲息地,還可能在某些生態狀態轉化中取代硬珊瑚成為主導群體。

研究團隊通過兩個DNA條形碼位點(mtMutS和28S rDNA)對軟珊瑚樣本進行分析,將其劃分為分子操作分類單元(MOTUs),以此作為種的代理指標。該研究結果顯示,傳統公認的珊瑚多樣性熱點——印澳群島區域,確實是共生藻軟珊瑚的一個高多樣性中心。然而,西印度洋這一以往被低估的區域也顯示出同等水平的物種豐富度。這一新發現挑戰了過去將生物多樣性集中于東南亞-西太平洋一隅的觀點,為全球珊瑚礁保護格局的重新評估提供了依據。

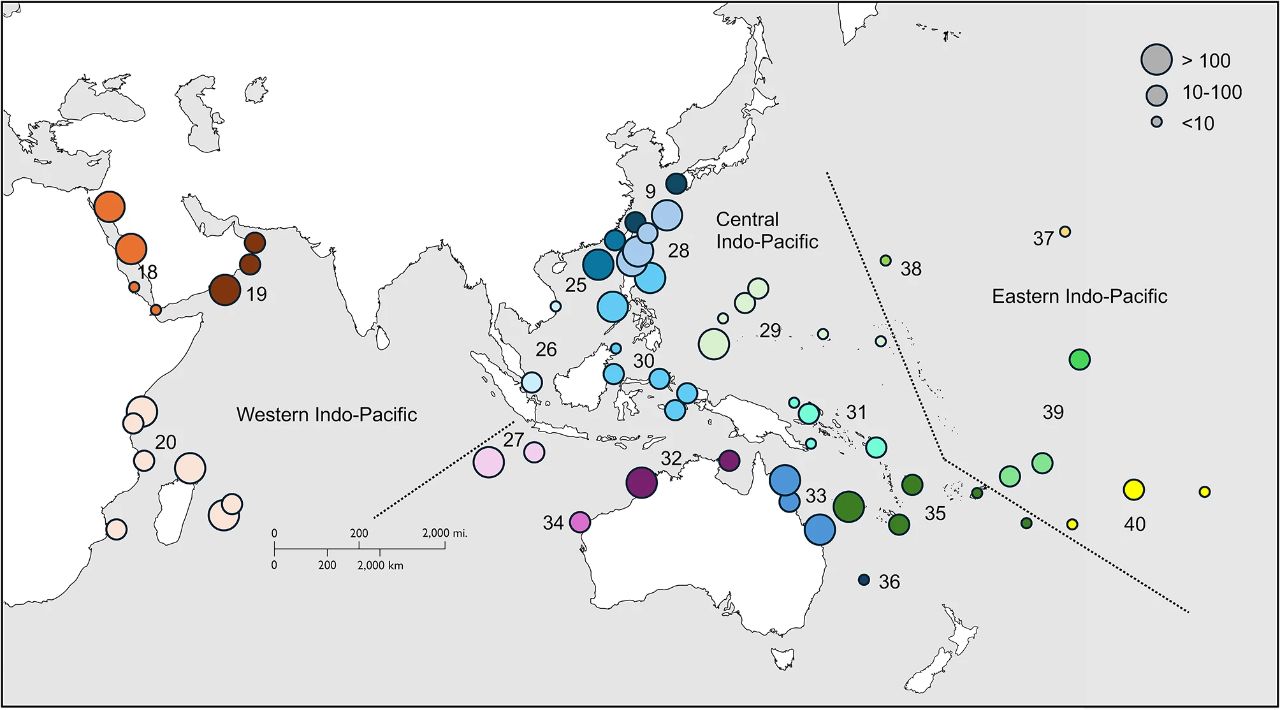

上圖:共生藻軟珊瑚采樣點的地理分布示意圖,每個圓圈代表一個采樣地點,圓圈大小對應該地點測序的標本數量(詳見表1),具體地點信息列于補充表S1中。圖中使用不同顏色和數字標記來區分海洋省份,包括如南中國海(25)、珊瑚三角區西部(30)、夏威夷(37)、中部波利尼西亞(39)等共22個區域。這些劃分反映了海洋生態系統的地理分異,虛線則標出了不同的海洋界限,幫助理解軟珊瑚在印太地區復雜的生物地理格局。圖源:McFadden, C.S., Erickson, K.L., Lane, A. et al.

更值得注意的是,物種的地方性——即特有性——在這兩個多樣性中心尤為突出,而紅海和夏威夷等地理邊緣區域雖然總體物種數量較低,但也呈現出高度的地方性。這一現象表明,不同地理區域中的軟珊瑚種群在演化歷程上可能經歷了截然不同的隔離與適應過程。研究進一步發現,軟珊瑚的生活史特征,尤其是幼體是否具備遠距離擴散能力,是決定其分布范圍的關鍵因素。那些具底棲幼體的類群通常缺乏遠洋島嶼的廣泛分布,卻在較封閉區域中形成了高比例的特有種。這種機制深刻揭示了生物地理格局形成背后的生態與進化驅動力。

過去依賴形態學特征進行的軟珊瑚分類研究,常因形態變化大、描述不清晰、缺乏模式標本而導致誤判。而借助分子工具,研究者不僅識別出多個傳統意義上“廣泛分布”的種實際上是由多個隱蔽種構成的復合體,也發現一些此前被分開的類群在遺傳上并無實質差異,應予以合并。這些發現說明,要真正理解海洋生物的多樣性與演化史,僅靠肉眼觀察與傳統分類方法遠遠不夠,必須依賴遺傳學的深入介入。

▲上圖:軟珊瑚。?攝影:王敏幹(John MK Wong)

這項研究揭示了軟珊瑚的多樣性現狀,也為理解珊瑚礁生態系統的動態演化提供了基礎。隨著氣候變化和人類活動不斷改變海洋環境,某些區域出現了從硬珊瑚向軟珊瑚主導的生態轉變。了解軟珊瑚的種類構成與分布模式,將有助于我們預測未來珊瑚礁可能出現的生態新常態,并為制定針對性的保護與修復措施提供科學支撐。

長期以來,軟珊瑚這類看似低調的海底生物,被大多數生態研究與保護規劃所忽略。而這項研究作者們另辟蹊徑,用龐大的樣本量、先進的分子分析手段與清晰的地理視角,重塑了我們對海洋多樣性的認知,也提醒我們——在這片不斷變化的海洋中,那些未被充分認識的生命形式,或許正是生態系統韌性的關鍵所在。

硬珊瑚vs軟珊瑚珊瑚分為硬珊瑚和軟珊瑚。它們在結構、形態、生態功能以及生存環境等方面存在顯著差異。 淺水珊瑚依賴光合作用才能形成珊瑚礁;而深水中多為軟體珊瑚,如柳珊瑚、海柏或椰菜花等軟珊瑚,它們不會形成珊瑚礁。硬珊瑚(Scleractinia)有堅硬的鈣質骨骼,這種骨骼由碳酸鈣構成,是珊瑚礁形成的基礎。硬珊瑚的觸手通常以六的倍數排列(如六觸手或十二觸手),外觀類似巖石,其堅硬的骨骼能夠抵御水流沖擊和捕食者的威脅。硬珊瑚通過共生藻類獲取營養,并且在死亡后,其鈣質骨骼會逐漸鈣化,成為珊瑚礁的“基石”。硬珊瑚主要分布在熱帶淺海區域,需要充足的光照和較高的鈣鎂水平來維持鈣質骨骼的生長,因此對水質要求較高。

相比之下,軟珊瑚(Alcyonacea)沒有堅硬的鈣質骨骼,而是依靠柔軟的蛋白質纖維或棘狀結構支撐身體。軟珊瑚的觸手通常以八的倍數排列(如八觸手),形態多樣,可以呈羽毛狀、樹枝狀或扇形等,顏色鮮艷,包括紅色、黃色、橙色等。軟珊瑚不參與珊瑚礁的構建,而是通過其柔軟的身體適應水流環境,并依靠捕食浮游生物或吸收營養物質來生存。它們對環境的適應能力較強,可以在較深的水域或低光照條件下生長。

柳珊瑚也是軟珊瑚目(Alcyonacea)下的一個類群。傳統分類(20世紀及以前)中,柳珊瑚曾被單獨列為柳珊瑚目(Gorgonacea) ,與軟珊瑚目(Alcyonacea)并列。現代分子系統學研究中,基于DNA分析,國際分類學界(如WoRMS、ITIS)已將柳珊瑚并入軟珊瑚目,作為其下的一個演化支(如海扇科Plexauridae、鞭柳珊瑚科Ellisellidae等)。

(大多數珊瑚礁分布在水深20米以內,尤其是熱帶和亞熱帶的淺水海域中,這些區域的水深通常不超過50米,比如上圖中就是淺水珊瑚),因為珊瑚需要陽光照射以支持其內部共生藻類——蟲黃藻的光合作用。這些蟲黃藻為珊瑚提供了大部分能量,光線充足的淺水區更有利于珊瑚礁的生長。

深水珊瑚,分布深度可達200米~3000米,甚至更深。由于陽光在深水中難以穿透,這些深水珊瑚通常依賴捕食浮游生物、而非光合作用。它們不含蟲黃藻,代謝方式也與淺水珊瑚有所不同。

深水珊瑚群為深海生物提供了獨特的棲息環境,能夠支撐深海生態系統的多樣性。深水珊瑚群還能為科學家研究極端環境下的生物適應性提供寶貴線索。

本文僅代表資訊,供讀者參考,不代表平臺觀點。

資訊源 | Scientific Reports, World Register of Marine Species, Coral Reefs of the World文 | 王海詩(Amphitrite Wong)審核 | John排版 | 綠葉

參考資料略

來源: 海洋與濕地

科普中國公眾號

科普中國公眾號

科普中國微博

科普中國微博

幫助

幫助

中國綠發會

中國綠發會