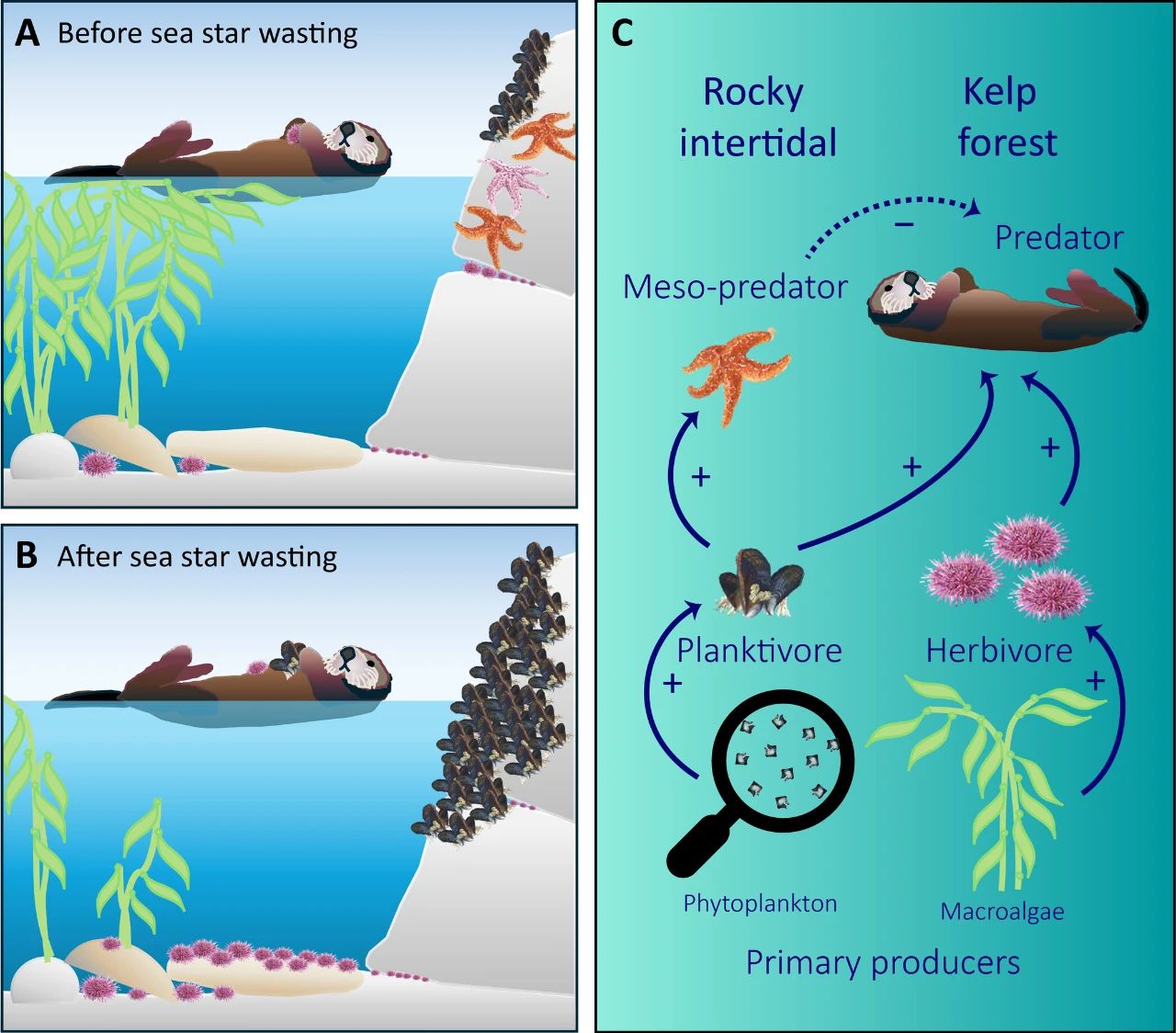

▲上圖:當潮間帶的重要捕食者——紫海星(Pisaster ochraceus)因疾病大規模消亡后,其獵物貽貝數量激增并擴展了棲息范圍,意外成為鄰近生態系統中海獺的新食源,從而推動了海獺種群的增長。圖源:Joshua G. Smith et al. (2025)

一個看起來毫無關聯的物種消失,會怎樣影響整個生態鏈的走向?

2013年,在北美西海岸,一種突如其來的疾病讓大量海星死亡。這種名為“海星消融癥候群”(sea star wasting syndrome)的疾病,迅速蔓延,造成了嚴重的生態影響。科學家觀察到,在美國加利福尼亞州蒙特雷半島,這場疫情幾乎使潮間帶最常見的一種海星——赭色海星(Pisaster ochraceus,也稱為紫海星)數量銳減,甚至一度接近局部消失。

這看起來只是某種海洋生物的自然減少,但隨后的生態變化表明,這件事遠沒有表面那么簡單。

▲上圖:一只紫海星。攝影:D. Gordon E. Robertson(CC BY-SA 3.0)

赭色海星(紫海星)是潮間帶的重要捕食者,尤其以貽貝為食。在正常情況下,它們對貽貝種群的數量起到控制作用。貽貝雖然個體不大,但生長迅速,一旦缺乏天敵,就容易擴散,占據大量巖石表面,擠壓其他生物的生存空間。因此,海星在潮間帶生態系統中相當于“關鍵捕食者”,也就是生態學中所說的“關鍵物種”(keystone species)。一旦這種物種消失,整個生態結構就有可能發生變化。

“海洋與濕地”(OceanWetlands)小編注意到,一項于2025年4月30日發表在《Science Advances》期刊上的最新研究,首次明確展示了關鍵捕食者在不同生態系統之間如何通過能量鏈條發生“聯動效應”,為我們理解生態系統間的耦合關系提供了新的視角。該研究由來自蒙特雷灣水族館、加州大學圣克魯茲分校、加州州立大學蒙特雷灣分校、美國地質調查局以及多機構巖石潮間帶網絡(MARINe)的科研人員聯合完成。

▲上圖:2013/14年北美太平洋沿岸大規模海星死亡事件的影響。左圖(攝影:Melissa Miner)可能拍攝于疾病爆發前,是健康的海星種群。右圖(攝影:Rachael Williams)則呈現了海星消瘦綜合征(SSWS)爆發后,大量海星死亡的景象。這場神秘的疾病導致包括赭色海星 (Pisaster ochraceus) 在內的至少 20 種海星數量銳減,其規模和地理范圍都遠超以往類似事件。

研究人員通過多年的數據監測發現,在海星大量死亡后,貽貝的數量迅速增加。在海星數量正常的時期,貽貝在潮間帶的覆蓋率大約只有5%左右。但到2016年,貽貝的覆蓋率已經上升到了18%以上。這意味著,在短短三年內,貽貝的數量幾乎翻了三倍,迅速占據了原本由多種生物共享的空間。

這一變化,立刻引起了研究人員的關注。不過有趣的事發生了,事情的轉折點出現在另一個物種身上——海獺。

海獺是生活在近海區域的哺乳動物,它們以多種無脊椎動物為食,如海膽、螃蟹、貝類等。在過去,貽貝只是它們飲食中很小的一部分。但從2014年開始,科學家注意到,海獺的食譜發生了明顯變化。

根據蒙特雷灣水族館的長期觀察數據,在海星大量減少后,海獺食用貽貝的比例從過去的不到7%,上升到了將近18%。這不是個別行為,而是一種整體趨勢。與此同時,研究區域內的海獺數量也從2000~2012年間的年均373只,上升到了2014~2024年間的535只。

科學家推測,貽貝數量的大幅增加,為海獺提供了新的豐富食物來源,從而支持了更多海獺的生存和繁殖。這種由一個物種減少、另一個物種受益的情況,說明了生態系統之間的復雜聯系。原本生活在潮間帶的海星和生活在近海的海獺,雖然在空間上相鄰,但過去并沒有明顯的直接聯系。但這次的變化打破了這個認知。

研究者稱這種現象為“關鍵物種相互依賴”(keystone interdependence)。意思是,關鍵物種的存在或消失不僅影響其所在的生態系統,還可能波及到相鄰的生態系統,引發連鎖反應。

更有意思的是,這種變化并不是線性的或單一原因造成的。除了海星疾病外,2014年至2016年期間,太平洋東北部還經歷了有記錄以來最嚴重的一次海洋熱浪。海水溫度升高,對整個海洋生態系統造成了廣泛影響。熱浪期間,海藻森林大幅退化,而以海藻為食的海膽數量增加。這使得海獺曾一度將海膽作為主要食物來源。

但是,隨著熱浪的消退和貽貝數量的激增,海獺再次調整了自己的食物選擇,轉向了大量存在的貽貝。海獺的這種靈活覓食能力,在一定程度上緩解了貽貝數量失控的問題,也起到了維持生態系統平衡的作用。

不過,科學家也提醒,當前這種“海獺受益”的狀態可能并不持久。雖然目前貽貝數量多、體型大,但也正因為過于肥大,已經逐漸超出了殘余海星的捕食能力。這意味著,即使未來海星種群有所恢復,也可能無法立即對貽貝數量產生控制作用。另一方面,海獺在貽貝資源消耗完之后,是否還能找到新的合適食物,也存在不確定性。

此外,貽貝的過度擴張可能帶來的生態問題,還未全面顯現。在潮間帶中,許多其他生物依賴巖石縫隙、或裸露表面生存,如藤壺、螺類、小型藻類等。貽貝大量覆蓋時,可能排擠這些物種,導致物種多樣性下降。而這些變化最終也可能影響到整個近岸生態系統的穩定性。

▲上圖:加州貽貝(Mytilus californianus)。攝影:Sharon Mollerus(CC BY-SA 2.0)

這項研究由蒙特雷灣水族館牽頭完成,結合了幾十年來的實地觀測數據,包括來自多機構潮間帶監測網絡(MARINe)的長期樣本記錄。研究人員在蒙特雷半島的多個點位持續采集數據,記錄海星數量、貽貝覆蓋范圍以及它們在潮間帶不同高度的分布變化。這些詳盡的數據支撐了研究結論的可靠性。

這場由海星死亡引發的生態連鎖反應,雖然發生在加州的一小片海岸線上,但卻為我們理解生態系統提供了重要的案例。從這項研究可以看出,自然界中的生物并不是孤立存在的。一個物種的興衰,不僅影響它本身,還可能影響與其間接相關的其他物種,甚至整個生態系統的結構和功能。關鍵捕食者的作用,遠不只是“吃掉獵物”那么簡單,而是通過調節種群數量、限制資源過度集中等方式,維持生態的多樣性與穩定性。

對于生態保護來說,這項研究也提供了重要啟示。過去,人們在制定保護措施時,往往以單一物種為單位,較少考慮到不同生態系統之間的聯系。而事實上,自然界是一個巨大的網絡,任意一個節點的變化,都有可能影響到其他部分。因此,未來的生態保護中,需要更多地考慮生態系統之間的互動,建立更全面的監測與評估體系。

同時,隨著氣候變化、海洋熱浪等極端事件變得更加頻繁,生態系統面臨的壓力也越來越大。在這種背景下,提升生態系統的“韌性”——即應對變化和沖擊的能力——變得尤為重要。而物種多樣性、捕食者的存在、生態系統之間的連接性,都是提升韌性的關鍵因素。

(注:1.本文僅代表資訊,不代表平臺觀點。歡迎留言、討論。2.通常物種的拉丁學名一般以斜體顯示;但是因本平臺的文章被拷貝到外部平臺時經常出現斜體內容自動丟失的情況,故而未作斜體設置。特此說明。)資訊源 | Science Advances

文 | 王海詩

編輯 | Linda Wong

排版 | 綠葉

海洋與濕地

來源: 海洋與濕地

科普中國公眾號

科普中國公眾號

科普中國微博

科普中國微博

幫助

幫助

中國綠發會

中國綠發會