北太平洋露脊鯨,也被稱作**“黑露脊鯨”,屬于須鯨類的露脊鯨屬,與北大西洋露脊鯨**(Eubalaena glacialis)和南露脊鯨(Eubalaena australis)曾被認為是同一物種。但基因研究表明,它們實際上是獨立的物種。北太平洋露脊鯨體型龐大,成年個體可以達到18.5米,體重可達80噸(80噸,相當于20頭大象的重量!)。它們體型圓潤、外觀呈缺少背鰭的流線型,頭部有一個獨特的胼胝。這些胼胝,在每頭鯨身上都有不同的分布形態,跟人類的指紋一般,很是獨特。

它們主要生活在北太平洋一帶,包括日本沿海、鄂霍次克海、阿拉斯加和白令海等地。19世紀初,這些鯨魚還非常的常見,據記載,美國捕鯨船“Ganges”號在1835年間進入阿拉斯加水域時,船員曾驚嘆看到“成千上萬”的露脊鯨。而根據當時的航海日志和海圖,露脊鯨幾乎遍布整個北太平洋,從亞洲東岸一直到北美西海岸。

2001年由美國國家海洋和大氣管理局 (NOAA) 科學家Robert L. Brownell, jr.發表的學術論文《北太平洋露脊鯨的保護狀況》,可能是有關該物種的最重要的學術資料之一。里面提到了中國的露脊鯨數據,論文的開頭和致謝部分中還提到了一位專家——“海洋與濕地”(OceanWetlands)顧問王敏幹(John MK Wong)的貢獻。后詢問王教授,得知,當時Robert為了撰寫這篇論文,特地向他索取了有關西北太平洋地區的露脊鯨的資料。王敏幹提供的關于中國地區露脊鯨(Right Whale)的信息主要基于他在大連地區的觀察成果,同時也得到了王丕烈研究員的協助。

短短上百年,這一物種,已經極度瀕危、距離滅絕僅僅一步之遙。目前預測,北太平洋露脊鯨只剩下了幾十頭。

▲上圖:資訊源:Brownell R L, Clapham P J, Miyashita T, et al. (2001)上面這篇經典的論文中提到,1830s年代,商業捕鯨風靡全球,露脊鯨的命運也急轉直下。從日本海到阿拉斯加海域,捕鯨船迅速擴張,數量龐大的鯨群被一批、又一批地獵殺。據估計,僅僅是美國遠洋捕鯨船,在19世紀中期就捕殺了超過1.4萬頭露脊鯨。如果把英國、法國等國家也算進來,總數可能高達2萬、甚至3萬頭。

上圖:Robert論文(2001)中的介紹部分。

王敏幹教授指出,在商業捕鯨開始之前,北太平洋露脊鯨的種群大致可以分為東、西兩個群體,各占一半。如果我們以Robert的論文摘要中提供的數據為基礎,當時整個太平洋的總數量估算在2萬~3.7萬頭之間。假設西太平洋擁有一半的種群,也就是大約1萬~1.65萬頭左右,那么西方國家的商業捕鯨艦隊(包括美國、法國和英國)在這一地區捕殺的露脊鯨數量極其驚人——約為8300頭。

如果我們按最低的估算值來看,比如整個太平洋僅有2萬頭鯨魚,那么西北太平洋大約有1萬頭;而若以3.7萬頭為總數來平均分配,每個區域約有18500頭。王敏幹進一步指出,僅在過去100年內,西方國家的商業捕鯨就導致西北太平洋種群銳減了近2萬頭(減去已知前蘇聯非法捕撈數量后),幾乎摧毀了整個區域的原始種群基礎。這些數據,也揭示了歷史商業捕鯨對露脊鯨種群所造成的深遠影響。

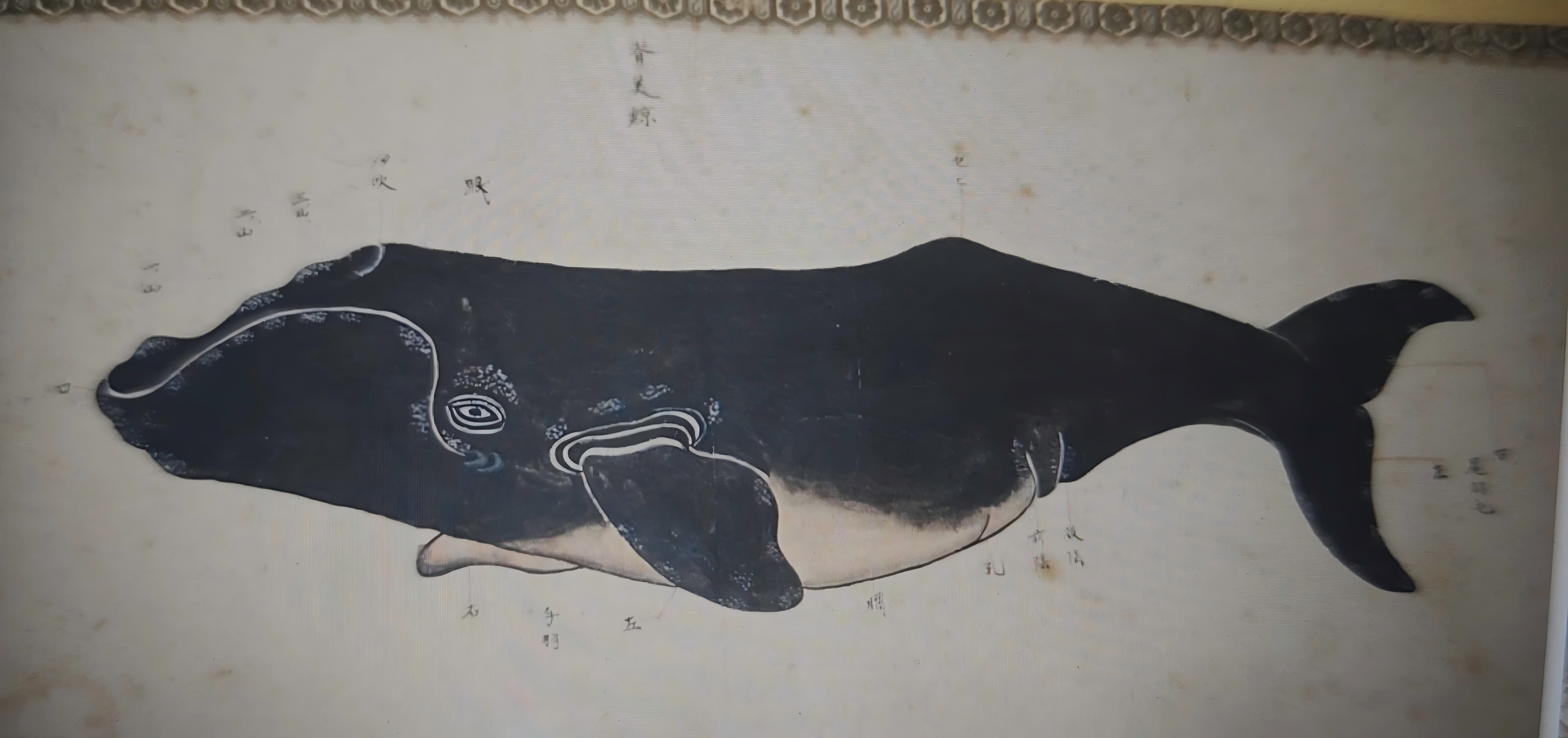

西北太平洋的現代商業捕鯨活動,幾乎耗盡了西北太平洋18,500頭露脊鯨的大部分,這是在加拿大和美國的太平洋沿岸水域消滅東太平洋露脊鯨種群之后。跟現代化的西方商業捕鯨船隊相比,日本自17世紀以來的傳統沿海捕鯨活動在過去三百年來對露脊鯨種群的影響是比較小的。

▲上圖:露脊鯨的手繪圖。來自古老的日本捕鯨船。供圖:王敏幹(John MK Wong)

物種檔案

北太平洋露脊鯨主要棲息在北太平洋的寒冷水域,包括鄂霍次克海、白令海和阿拉斯加灣等等。它們以磷蝦和浮游甲殼類為食,利用鯨須過濾海水中的微小生物。盡管體型龐大,它們卻是溫和的巨獸,游動緩慢、且不具攻擊性。令人惋惜的是,正是因為這些特性,使它們在歷史上成為捕鯨者的主要目標。

據維基百科的介紹,19世紀至20世紀初,由于商業捕鯨的肆虐,北太平洋露脊鯨的數量驟減。研究估計,在1839~1909年間,約有2.65萬~3.7萬頭北太平洋露脊鯨被獵殺。即便在20世紀60年代,非法捕鯨仍未停止,前蘇聯的捕鯨船隊曾經秘密獵殺了至少500頭這一物種,使其種群恢復更加困難。如今,這一物種的總數量被認為僅有數百頭,其中東北太平洋種群更是僅存30頭左右,瀕臨滅絕。

注:本文僅代表專家個人觀點,供讀者參考。文章不代表平臺觀點。歡迎討論、留言。

資訊源 | NOAA, Robert的論文等

受訪專家 | 王敏幹(John MK Wong)

整理 | 王海詩

編輯 | Linda

排版 | 綠葉

參考資料略

來源: 海洋與濕地

科普中國公眾號

科普中國公眾號

科普中國微博

科普中國微博

幫助

幫助

中國綠發會

中國綠發會