科普專家:陳軍

單位:廣東省惠州市第六人民醫院 感染科

紅皇后假說揭示了一個殘酷的演化法則:在生物競爭中,如逆水行舟,不進則亡。這一理論不僅解釋了自然界中物種的演化動力,更深刻揭示了病原體與人類宿主之間永不停息的“軍備競賽”。從耐藥細菌的崛起、流感病毒的變裝秀,到真菌的沉默入侵和寄生蟲的游擊戰術,微生物通過快速演化不斷突破人類醫學防線。

1973年,生物學家范瓦倫借用《愛麗絲鏡中奇遇記》中紅皇后的比喻,提出物種必須不斷演化才能維持生存優勢的假說。這一理論在醫學領域得到驚人驗證:自抗生素問世以來,微生物以每年數十萬次基因突變的速度演化,耐藥菌的全球擴散使每年約127萬人直接死于耐藥感染(WHO數據)。正如紅皇后所言,“必須全力奔跑才能留在原地”,人類與病原體的較量本質上是演化速度的比拼。

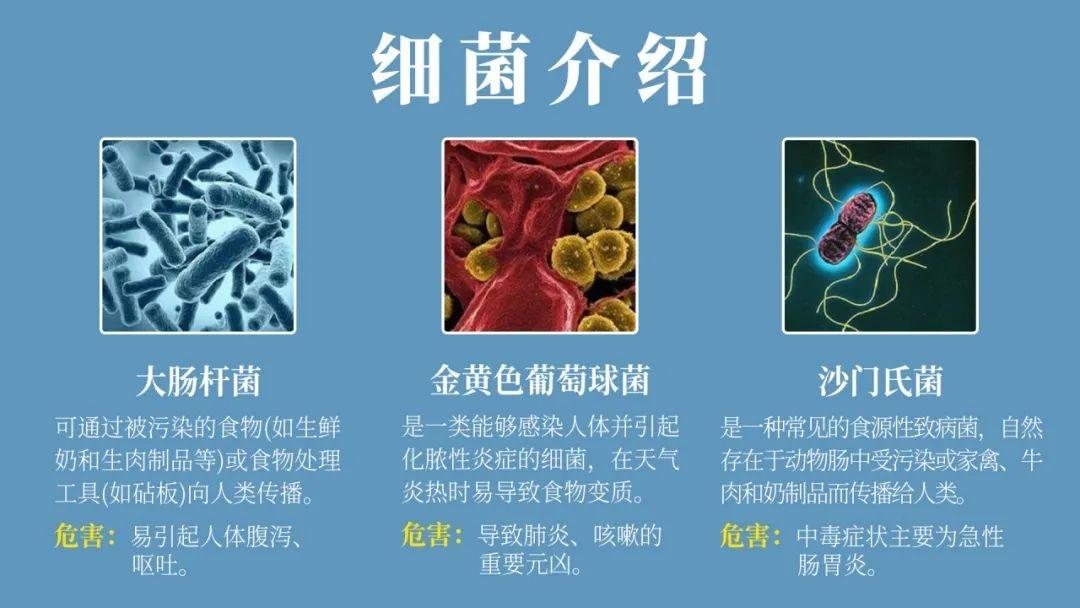

一、細菌:抗生素耐藥性的“超級演化” 案例1:金黃色葡萄球菌的耐藥突圍 1942年青霉素的普及曾讓金黃色葡萄球菌感染死亡率從80%驟降至2%,但到1961年,耐甲氧西林菌株(MRSA)已占據醫院感染的半壁江山。其耐藥基因mecA通過轉座子在菌群間跳躍傳播,甚至能將耐藥性傳遞給鏈球菌等不同菌屬。

一、細菌:抗生素耐藥性的“超級演化” 案例1:金黃色葡萄球菌的耐藥突圍 1942年青霉素的普及曾讓金黃色葡萄球菌感染死亡率從80%驟降至2%,但到1961年,耐甲氧西林菌株(MRSA)已占據醫院感染的半壁江山。其耐藥基因mecA通過轉座子在菌群間跳躍傳播,甚至能將耐藥性傳遞給鏈球菌等不同菌屬。

案例2:結核分枝桿菌的持久戰 結核桿菌通過rpoB基因突變對利福平耐藥,通過katG基因缺失逃避異煙肼殺傷。更可怕的是,其“持留菌”亞群能進入代謝休眠狀態,在藥物壓力下存活數十年。世界衛生組織統計顯示,多重耐藥結核病治療成功率不足60%。

案例2:結核分枝桿菌的持久戰 結核桿菌通過rpoB基因突變對利福平耐藥,通過katG基因缺失逃避異煙肼殺傷。更可怕的是,其“持留菌”亞群能進入代謝休眠狀態,在藥物壓力下存活數十年。世界衛生組織統計顯示,多重耐藥結核病治療成功率不足60%。

案例3:大腸桿菌的基因軍火庫 2015年發現攜帶MCR-1基因的超級大腸桿菌,該基因賦予細菌對粘菌素(最后防線抗生素)的耐藥性。研究發現,這類基因常位于可移動質粒上,能在不同菌種間自由轉移,形成“耐藥基因云”。

案例3:大腸桿菌的基因軍火庫 2015年發現攜帶MCR-1基因的超級大腸桿菌,該基因賦予細菌對粘菌素(最后防線抗生素)的耐藥性。研究發現,這類基因常位于可移動質粒上,能在不同菌種間自由轉移,形成“耐藥基因云”。

演化機制 細菌通過三種策略突破防線: 1. 垂直演化:DNA復制錯誤產生隨機突變,自然選擇保留有利突變(如結核桿菌每年每個堿基突變率約10^9) 2. 水平轉移:通過接合、轉化、轉導等方式交換基因元件(如NDM-1金屬β-內酰胺酶基因的全球傳播) 3. 群體感應:通過信號分子協調生物膜形成,增強環境適應性。 二、病毒:變異速度的“降維打擊” 案例1:流感病毒的年度變裝秀 甲型流感病毒通過抗原漂移(點突變)和抗原轉變(基因重配)實現表面蛋白HA/NA的持續更新。2009年H1N1大流行毒株便是人、禽、豬流感病毒基因重配的“四不像”,其傳播速度較普通流感快3倍。 案例2:HIV的演化游擊戰 HIV逆轉錄酶每復制10^4堿基就產生1個錯誤,每天產生10^10個變異體。這種“準種云”策略使其能逃逸單一抗病毒藥物,例如蛋白酶抑制劑奈非那韋的耐藥突變僅需4周即可占據優勢種群。 案例3:新冠病毒的刺突蛋白軍備 奧密克戎BA.5變種的刺突蛋白攜帶34處突變,其中R346T突變使抗體中和效力下降15倍。更驚人的是,病毒通過基因組重組(如XD變種)整合不同變種優勢,實現“模塊化演化”。

演化機制 細菌通過三種策略突破防線: 1. 垂直演化:DNA復制錯誤產生隨機突變,自然選擇保留有利突變(如結核桿菌每年每個堿基突變率約10^9) 2. 水平轉移:通過接合、轉化、轉導等方式交換基因元件(如NDM-1金屬β-內酰胺酶基因的全球傳播) 3. 群體感應:通過信號分子協調生物膜形成,增強環境適應性。 二、病毒:變異速度的“降維打擊” 案例1:流感病毒的年度變裝秀 甲型流感病毒通過抗原漂移(點突變)和抗原轉變(基因重配)實現表面蛋白HA/NA的持續更新。2009年H1N1大流行毒株便是人、禽、豬流感病毒基因重配的“四不像”,其傳播速度較普通流感快3倍。 案例2:HIV的演化游擊戰 HIV逆轉錄酶每復制10^4堿基就產生1個錯誤,每天產生10^10個變異體。這種“準種云”策略使其能逃逸單一抗病毒藥物,例如蛋白酶抑制劑奈非那韋的耐藥突變僅需4周即可占據優勢種群。 案例3:新冠病毒的刺突蛋白軍備 奧密克戎BA.5變種的刺突蛋白攜帶34處突變,其中R346T突變使抗體中和效力下降15倍。更驚人的是,病毒通過基因組重組(如XD變種)整合不同變種優勢,實現“模塊化演化”。

演化優勢 病毒利用三大演化加速器: 1. 高突變率:RNA病毒缺乏校對機制(如冠狀病毒復制酶保真度僅為DNA聚合酶的1/1000) 2. 基因重組:宿主共感染時交換基因片段(如流感病毒8段RNA的隨機重配) 3. 宿主跳躍:通過受體結合域突變跨物種傳播(如禽流感H5N1獲得人類唾液酸α-2,6半乳糖結合能力)。 三、真菌:耐藥真菌的“沉默崛起” 案例1:耳念珠菌的醫院幽靈 這種多重耐藥真菌能在干燥表面存活28天,通過形成厚壁孢子抵抗消毒劑。2023年美國爆發耳念珠菌院內感染,死亡率達60%,其耐藥機制涉及ERG11基因突變和藥物外排泵過表達。  案例2:煙曲霉的溫度適應 傳統抗真菌藥兩性霉素B需在37℃下發揮作用,但煙曲霉通過Hsp90熱休克蛋白調控菌絲形態,在體溫升高時轉換為抗藥性更強的球狀形態⑧。

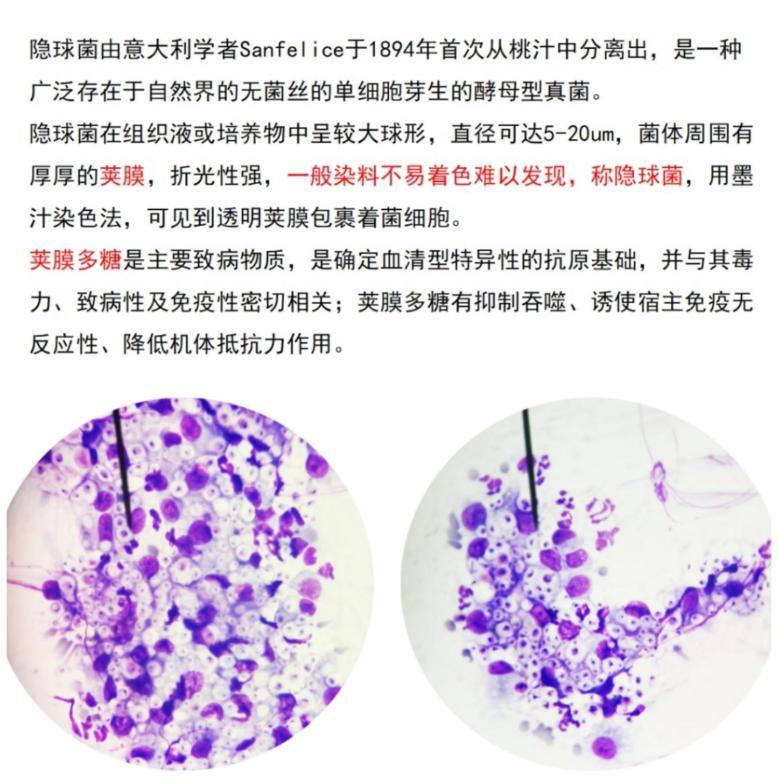

案例2:煙曲霉的溫度適應 傳統抗真菌藥兩性霉素B需在37℃下發揮作用,但煙曲霉通過Hsp90熱休克蛋白調控菌絲形態,在體溫升高時轉換為抗藥性更強的球狀形態⑧。  案例3:隱球菌的免疫偽裝 新型隱球菌分泌含多糖莢膜的外泌體,這些“分子誘餌”能吸附抗體,使其無法識別真正的病原體。研究發現,莢膜厚度每增加1μm,小鼠存活率下降40%。

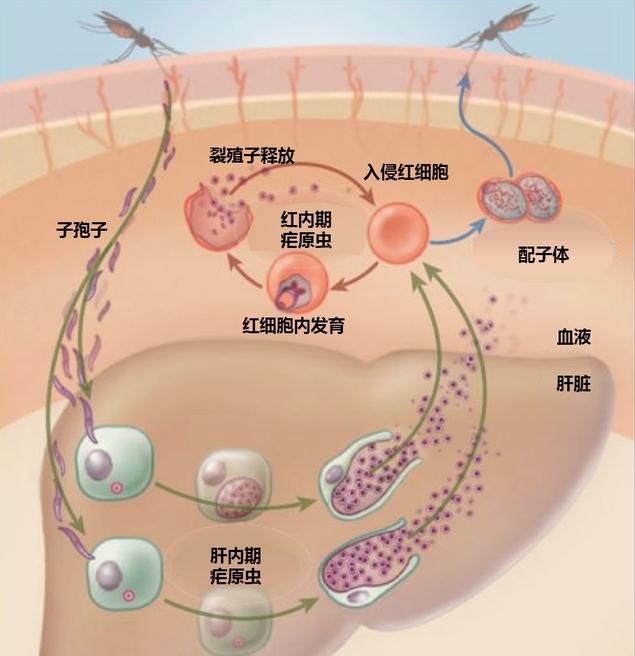

案例3:隱球菌的免疫偽裝 新型隱球菌分泌含多糖莢膜的外泌體,這些“分子誘餌”能吸附抗體,使其無法識別真正的病原體。研究發現,莢膜厚度每增加1μm,小鼠存活率下降40%。  生存策略 真菌的演化工具箱包含: 1. 表型可塑性:同一基因型呈現不同表型(如白色念珠菌菌絲-酵母形態轉換) 2. 異源抗性:通過基因劑量效應獲得耐藥性(如唑類藥物靶標CYP51B基因擴增) 3. 生態位占領:分泌鐵載體奪取宿主鐵元素,抑制共生菌生長。 四、寄生蟲:抗藥性的“游擊戰術” 案例1:瘧原蟲的休眠戰術 東南亞出現的青蒿素耐藥瘧原蟲通過Kelch13基因突變延長環狀體期,待藥物濃度下降后再恢復發育。這種“慢周期”策略使青蒿素清除率從99%降至47%。

生存策略 真菌的演化工具箱包含: 1. 表型可塑性:同一基因型呈現不同表型(如白色念珠菌菌絲-酵母形態轉換) 2. 異源抗性:通過基因劑量效應獲得耐藥性(如唑類藥物靶標CYP51B基因擴增) 3. 生態位占領:分泌鐵載體奪取宿主鐵元素,抑制共生菌生長。 四、寄生蟲:抗藥性的“游擊戰術” 案例1:瘧原蟲的休眠戰術 東南亞出現的青蒿素耐藥瘧原蟲通過Kelch13基因突變延長環狀體期,待藥物濃度下降后再恢復發育。這種“慢周期”策略使青蒿素清除率從99%降至47%。  案例2:血吸蟲的分子擬態 曼氏血吸蟲表面蛋白Sm29與宿主CD59蛋白相似度達72%,這種“分子偽裝”能抑制補體系統攻擊。更狡猾的是,其尾蚴能感知皮膚溫度梯度,精準定位穿透部位。

案例2:血吸蟲的分子擬態 曼氏血吸蟲表面蛋白Sm29與宿主CD59蛋白相似度達72%,這種“分子偽裝”能抑制補體系統攻擊。更狡猾的是,其尾蚴能感知皮膚溫度梯度,精準定位穿透部位。

案例3:弓形蟲的神經操控 剛地弓形蟲感染大鼠后,通過分泌GRA15蛋白改變宿主多巴胺代謝,使宿主喪失對貓尿的厭惡感。這種“僵尸化”策略將感染率提升3倍,完美詮釋了宿主行為的寄生操控。

案例3:弓形蟲的神經操控 剛地弓形蟲感染大鼠后,通過分泌GRA15蛋白改變宿主多巴胺代謝,使宿主喪失對貓尿的厭惡感。這種“僵尸化”策略將感染率提升3倍,完美詮釋了宿主行為的寄生操控。

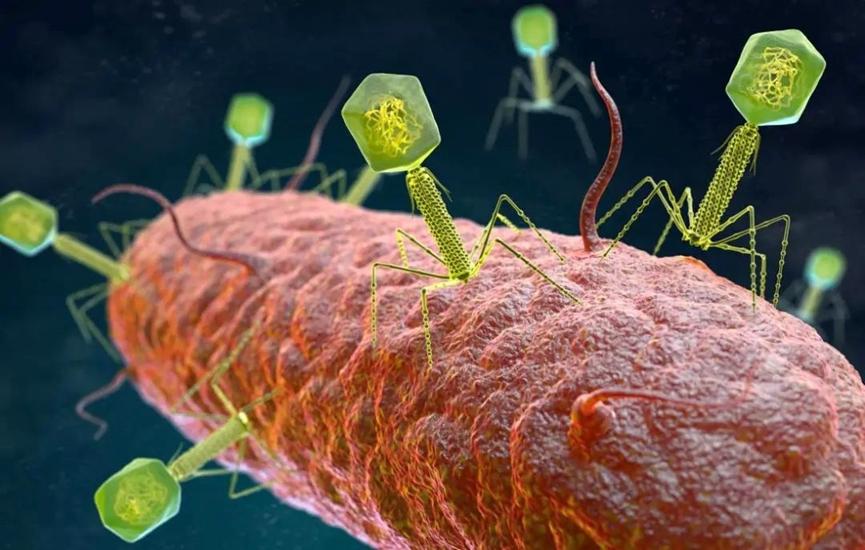

演化智慧 寄生蟲的生存法則包括: 1. 抗原變異:錐蟲每48小時更換VSG表面糖蛋白,產生10^3種變異體 2. 生命周期調控:利什曼原蟲在巨噬細胞內下調代謝,逃避藥物殺傷 3. 宿主基因劫持:瘧原蟲分泌PfEMP1蛋白劫持紅細胞膜骨架,實現免疫逃逸。 展望:演化醫學的未來防線 1. 精準演化預測系統 基于基因組大數據構建病原體演化模型。例如,斯坦福大學開發的EvoRate算法能預測HIV耐藥突變軌跡,準確率達89%。中國科學院團隊則利用分子鐘技術反推瘧原蟲耐藥基因傳播路徑。 2. 合成生物學武器庫 - 噬菌體雞尾酒療法:美國FDA已批準針對銅綠假單胞菌的PhageBank療法(一種通過噬菌體對抗細菌的治療方法),通過動態調整噬菌體組合應對細菌演化;

演化智慧 寄生蟲的生存法則包括: 1. 抗原變異:錐蟲每48小時更換VSG表面糖蛋白,產生10^3種變異體 2. 生命周期調控:利什曼原蟲在巨噬細胞內下調代謝,逃避藥物殺傷 3. 宿主基因劫持:瘧原蟲分泌PfEMP1蛋白劫持紅細胞膜骨架,實現免疫逃逸。 展望:演化醫學的未來防線 1. 精準演化預測系統 基于基因組大數據構建病原體演化模型。例如,斯坦福大學開發的EvoRate算法能預測HIV耐藥突變軌跡,準確率達89%。中國科學院團隊則利用分子鐘技術反推瘧原蟲耐藥基因傳播路徑。 2. 合成生物學武器庫 - 噬菌體雞尾酒療法:美國FDA已批準針對銅綠假單胞菌的PhageBank療法(一種通過噬菌體對抗細菌的治療方法),通過動態調整噬菌體組合應對細菌演化;

- 基因驅動滅蚊:利用CRISPR(一種基因編輯、剪輯技術)構建顯性致死基因,使按蚊種群在10代內減少90%,阻斷瘧疾傳播;- 古菌編輯工具:彭楠團隊開發的SisTnpB1核酸酶僅40kDa,能在75℃高溫下精準編輯工業菌株,為抗真菌藥物研發提供新平臺 3. 微生物組生態調控 日本百歲老人研究揭示,特定腸道菌群能合成抑制病原體的isoalloLCA膽汁酸。通過糞菌移植重建微生物生態,可使艱難梭菌感染復發率從60%降至15%。 4. 群體行為干預策略 深圳先進院發現,在強分散環境中,“自我犧牲”菌株通過裂解釋放β-內酰胺酶保護群體。利用這一原理設計的“誘餌微球”能吸引耐藥菌聚集,再定向清除。 總結 在這場持續40億年的演化馬拉松中,微生物用基因突變書寫生存法則,人類則以智慧構筑防御工事。紅皇后假說提醒我們:醫學的終極目標不是消滅病原體,而是建立動態平衡。當CRISPR技術編輯基因、AI預測演化軌跡、噬菌體實施精準打擊時,我們正在將演化論轉化為醫學武器——這不僅是對抗疾病的革命,更是人類智慧對自然法則的致敬,我們不僅在對抗疾病,更在演繹生命系統自我更新的永恒主題,這場永不停歇的演化競賽,本質上是生命創造力的交響樂,微生物用突變譜寫生存旋律,人類以智慧奏響應答樂章,或許,正是這種動態博弈的張力,推動著生命之樹在時間長河中持續綻放。 參考文獻

- 基因驅動滅蚊:利用CRISPR(一種基因編輯、剪輯技術)構建顯性致死基因,使按蚊種群在10代內減少90%,阻斷瘧疾傳播;- 古菌編輯工具:彭楠團隊開發的SisTnpB1核酸酶僅40kDa,能在75℃高溫下精準編輯工業菌株,為抗真菌藥物研發提供新平臺 3. 微生物組生態調控 日本百歲老人研究揭示,特定腸道菌群能合成抑制病原體的isoalloLCA膽汁酸。通過糞菌移植重建微生物生態,可使艱難梭菌感染復發率從60%降至15%。 4. 群體行為干預策略 深圳先進院發現,在強分散環境中,“自我犧牲”菌株通過裂解釋放β-內酰胺酶保護群體。利用這一原理設計的“誘餌微球”能吸引耐藥菌聚集,再定向清除。 總結 在這場持續40億年的演化馬拉松中,微生物用基因突變書寫生存法則,人類則以智慧構筑防御工事。紅皇后假說提醒我們:醫學的終極目標不是消滅病原體,而是建立動態平衡。當CRISPR技術編輯基因、AI預測演化軌跡、噬菌體實施精準打擊時,我們正在將演化論轉化為醫學武器——這不僅是對抗疾病的革命,更是人類智慧對自然法則的致敬,我們不僅在對抗疾病,更在演繹生命系統自我更新的永恒主題,這場永不停歇的演化競賽,本質上是生命創造力的交響樂,微生物用突變譜寫生存旋律,人類以智慧奏響應答樂章,或許,正是這種動態博弈的張力,推動著生命之樹在時間長河中持續綻放。 參考文獻

1. Van Valen, L. (1973). A new evolutionary law. Evolutionary Theory, 1, 1–30. - 紅皇后假說的原始論文,首次提出物種需持續演化以維持生存的理論.

2. Zhang, Q., & Chen, N. (2024). Suffering makes you weaker: Limited evolutionary adaptation in competitively inferior populations. Ecology Letters, 27(6), e14421. - 通過實驗驗證競爭關系中的紅皇后效應,揭示劣勢物種的演化困境.

3. Ridley, M.(1993). The Red Queen: Sex and the evolution of human nature. HarperCollins. - 探討紅皇后效應在性選擇與人類演化中的作用,分析兩性博弈的生物學基礎.

4. Morran, L., Schmidt, O., Gelarden, I., Parrish, R., & Lively, C. (2011). Running with the Red Queen: Host-parasite coevolution selects for biparental sex. Science, 333(6039), 216–218.- 實驗證明有性繁殖在宿主-寄生協同演化中的優勢,支持紅皇后假說.

5. World Health Organization (WHO). (2023). Antimicrobial resistance: Global report on surveillance. World Health Organization.- 提供耐藥菌感染的全球數據,如“每年約127萬人死于耐藥感染”.

6. Honda, K., & Littman, D. (2021). Gut microbiota in longevity: Lessons from centenarians. Nature, 599(7885), 343–348.- 研究百歲老人腸道菌群抑制病原體的機制,涉及共生菌與宿主的協同演化.

7. Pennisi, E. (2020). Heat-loving enzyme makes CRISPR smaller and more versatile. Science, 370(6523), 1453–1454.- 介紹高溫穩定基因編輯工具SisTnpB1的應用,推動抗真菌藥物研發.

8. Darwin, C. (1859). On the origin of species by means of natural selection. John Murray.- 達爾文經典著作,奠定自然選擇理論,與紅皇后假說形成互補視角.

9. Van Valen, L. (2020). The Red Queen Hypothesis: Evolutionary implications of biotic interactions. Annual Review of Ecology and Systematics, 51, 1–21.- 范瓦倫對紅皇后假說的后續擴展,探討生物相互作用的演化驅動力.

10. Lively, C., & Morran, L.(2014). The ecology of sexual reproduction. Journal of Evolutionary Biology, 27(7), 1292–1303.- 分析有性繁殖在應對寄生蟲演化壓力中的適應性意義。

來源: 科普作品

科普中國公眾號

科普中國公眾號

科普中國微博

科普中國微博

幫助

幫助

科普作品

科普作品