到底什么是具身智能呢?簡單地說,具身智能就是強調智能行為需要通過身體與環境的交互來實現,而不僅僅依賴“大腦”的運算。

這其實很好理解,就像我們人類,剛出生的小寶寶要想認識世界,肯定不是通過大腦來思考的,是用眼睛去看、用耳朵去聽、用手去觸摸,通過與外部環境的互動來獲取信息,從而產生智能行為。正如著名哲學家梅洛龐蒂所說:**“身體是我們擁有世界的方式。”**在具身智能看來,身體不是心智的外殼,而是智能的本源。

“具身智能理論強調認知過程的物理基礎,認為心智、思維和知覺并非脫離身體的抽象過程,而是深深根植于生物體與環境的動態交互之中。智能并不單純存在于大腦之中,而是整個身體與環境相互作用的結果。”

—— E. Thompson, M. Rosch, & D. L. Schaller

具身智能的研究對于人工智能的發展有著重要意義。雖然當前的人工智能系統在某些任務上的表現已經超過了人類,比如下圍棋、識別圖像等,但它們在靈活性、適應性、創造力等方面還遠不及人類。這就像是高考狀元和三歲小孩的區別,前者擅長應試,后者卻擁有驚人的學習能力。為什么會這樣呢?這就要從人工智能發展的歷史說起了。

傳統的人工智能主要基于“符號主義”思想,也就是認為知識可以用符號來表示,智能就是對符號的運算。這種方法在一些特定領域取得了成功,比如國際象棋,在處理現實世界的復雜問題時卻捉襟見肘。因為現實世界充滿了不確定性,很多知識難以用符號準確描述。此外,符號主義忽視了感知、運動等因素在智能中的作用。

20 世紀 80 年代,一些學者開始反思符號主義的局限,提出了“連接主義”思想。他們認為,智能源自大量神經元的連接,而不是抽象的符號運算。這催生了人工神經網絡和后來深度學習的發展,使得人工智能在感知、模式識別等任務上取得了長足進步。但是,連接主義仍然把智能視為頭腦的產物,忽視了身體在智能中的重要作用。

進入 21 世紀,隨著認知科學的發展,越來越多的證據表明,**人類的智能是大腦、身體和環境相互作用的結果,具有鮮明的身體性。**這就是具身智能的核心思想。

比如,發展心理學家皮亞杰通過大量實驗發現,嬰兒是通過手腳的運動來認識世界的,從而逐步建立起物體永恒性等基本概念。又如語言學家萊考夫指出,我們對很多抽象概念的理解,都借助了身體隱喻,比如“理解是抓住(grasp)”“高興是向上(up)”等。可見,我們的思維方式深深植根于身體經驗之中。

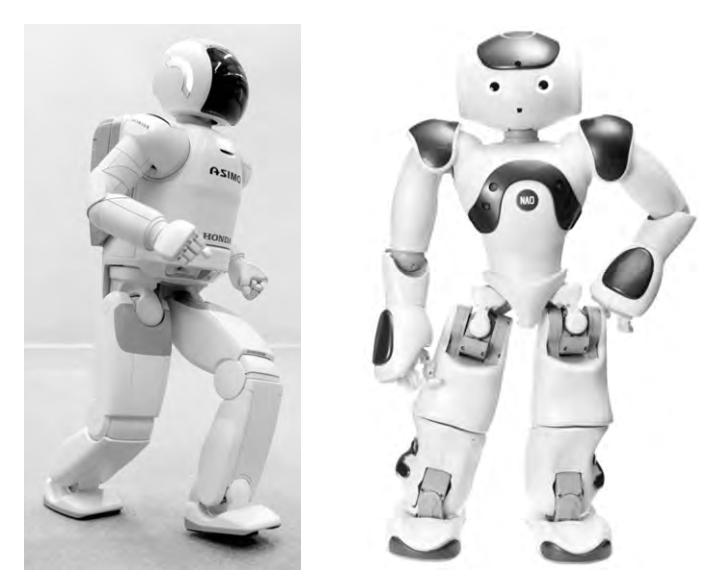

受此啟發,人工智能和機器人學家們開始探索具身智能的實現路徑。一些學者設計了擬人化的機器人,讓它們像人一樣用手、眼去感知環境、操縱物體,通過不斷地嘗試來學習各類技能。

這就像小寶寶學走路一樣,從跌倒到蹣跚,再到熟練行走,機器人在實踐中積累了豐富的“身體經驗”,形成了屬于自己的“世界模型”,這為它們應對復雜多變的現實世界打下了基礎。

什么是“世界模型”呢?我們人類之所以能夠在復雜多變的環境中生存和發展,一個重要原因就是我們頭腦中有一個對世界的整體認知,這就是“世界模型”。

它像是我們頭腦中的一張地圖,囊括了我們對世界的種種認知,包括空間、時間、事物、規律等各個方面。比如,當你走進一個房間,即使你從沒來過這里,你也知道桌子可以用來放東西,椅子可以用來坐,門可以打開和關閉。

之所以如此,就是因為你頭腦里的世界模型告訴你,桌子、椅子、門等物體有各自的屬性和功能。世界模型使我們能在頭腦中預演各種行為的后果,從而做出明智的決策。

世界模型和具身智能密切相關。具身智能理論認為,世界模型不是天生就有的,也不是單純用符號編碼的,而是主體通過自己的感知和運動,在與環境的互動過程中逐步建構起來的。

嬰兒剛出生時對世界幾乎一無所知,但她是會不斷用手觸摸周圍的物體,用眼追蹤移動的事物,通過這些感知運動的經驗,逐漸認識到世界的種種規律,形成了自己的世界模型。

可以說,**世界模型是具身實踐的結晶,是身體銘刻在心智中的烙印。**反過來,成熟的世界模型又能指導具身實踐,讓我們的行為更加智能和高效。由此可見,世界模型是連接具身和智能的橋梁,是具身智能的基石。

“具身智能”這個概念,可以追溯到 20 世紀中葉。它最早由哲學家海德格爾、梅洛龐蒂等人提出,他們強調人的存在本質上就是“在世存在”,身體在其中扮演了重要角色。

后來,認知語言學家萊考夫進一步指出,人類的概念系統主要來源于身體經驗,高度依賴身體隱喻。發展心理學家皮亞杰、吉布森等也通過大量實證研究,揭示了感知運動在認知發展中的重要作用。

進入 21 世紀,隨著神經科學的發展,身體、大腦、環境互動的復雜動態過程逐漸被闡明,催生了體化認知、擴展心智、涌現主義等流派,共同塑造了具身智能的理論體系。可以說,“具身智能”是多學科交叉融合的結晶,為解開“智能本質”這一終極問題提供了新的視角和思路。

另一些學者則從進化的角度來思考智能的本質。他們發現,不同物種的智能水平與它們的身體結構和生存環境緊密相關。

比如章魚,它們的大腦構造與人類大不相同,觸手上分布著大量神經元,使得它們擁有驚人的空間感知力和操控能力,能夠靈活地解決問題。再比如蜜蜂,單個蜜蜂的智力并不高,但由于每只蜜蜂的感知運動系統與群體分工完美契合,整個蜂群表現出了超強的集體智慧,能夠高效地完成授粉、釀蜜等復雜任務。

由此可見,智能是生物在長期進化中對環境的適應,是身體、大腦、環境共同塑造的“神跡”。

具身智能和我們所熟悉的機器人有什么區別呢?具身智能是一種智能理論和范式,強調智能行為依賴于身體和環境的互動,具有鮮明的身體性和情境性。而機器人則是這一理論在工程實踐中的載體和試驗田。

傳統的機器人大多采用模塊化設計,感知、規劃、控制等功能相對獨立,更多強調計算而非互動。但隨著具身智能理念的興起,越來越多的研究者開始探索新型機器人,讓其擁有更加靈活、魯棒、適應性強的身體結構,更加注重感知運動的作用,更加強調與環境的實時互動。

軟體機器人、類人機器人、發展型機器人等就是這方面的嘗試。總的來說,具身智能為機器人的設計和研發提供了新的思路和方法,而機器人的發展反過來也在檢驗和完善具身智能理論。兩者相輔相成,共同推動著人工智能的進步。

那么,具身智能會給人工智能和機器人帶來哪些變革呢?首先,它有望突破傳統人工智能的局限,讓機器具備更強的環境適應能力。

通過視覺、觸覺等多通道感知,機器人可以全面地理解周圍世界,并根據環境的變化靈活調整自己的行為。這對于在復雜環境下作業的機器人,如深海探測器、火星探測器等,具有重要意義。其次,具身智能強調人機交互,讓機器人擁有更自然、更高效的交互方式。

比如家用服務機器人,如果能通過表情、手勢等非語言信息來理解人的需求,再輔以親切的語音反饋,將大幅提升用戶體驗。

再次,**具身智能為類腦芯片、認知康復、智能可穿戴等領域帶來了新的思路。**以智能假肢為例,如果傳感器與人體神經系統可以實現無縫對接,那么有望幫助截肢者重拾運動能力和觸覺。

當然,發展具身智能絕非一蹴而就。它需要人工智能、機器人、認知科學、神經科學等多學科協同攻克技術難關,一起跨越諸多技術鴻溝。

更重要的是,它還需要我們反思“什么是心智”“什么是自我”等深刻命題。傳統的二元論(一種哲學觀點)將心智視為與身體分離的獨立實體。

然而,具身智能的研究挑戰了這一觀點,告訴我們心智實際上是融入具體情境中的,它在與環境的持續互動中不斷發展和演化。這提醒我們要跳出頭腦中心主義的桎梏,以開放的心態擁抱生命和智能的復雜性。

具身智能的興起,標志著人工智能正在從“智能即計算”的傳統范式,轉向“智能即互動”的新范式。

在這個新范式下,智能不再是封閉系統內的符號操作,而是開放系統中的涌現屬性;不再是抽象的邏輯推理,而是具身的實踐體驗;不再是獨立的認知模塊,而是知覺、運動、情感、社會的有機融合。這一轉變不僅僅是技術的革新,更是觀念的革命,是對智能本質的新認識,是走向人機共生的必由之路。

來源: 福建科普

科普中國公眾號

科普中國公眾號

科普中國微博

科普中國微博

幫助

幫助

福建省科學技術協會

福建省科學技術協會