五一小長假,很多朋友制定了各式各樣的出游計劃,但估計更多的朋友會宅在家里,刷手機可能會成為占據長假時間的最主要“娛樂活動”。既不想把大把時間浪費在刷手機上,又戒不掉手機癮,咋辦呢?

01 放不下的手機

今年2月,知名期刊《PNAS Nexus》刊登了一項研究:只要放下手機兩周,就能變得年輕、幸福。

研究者招募了467名志愿者,在他們的手機上安裝斷網軟件。結果顯示,那些堅持下來的人,有五成改善了注意力,最多相當于年輕了10歲;七成出現心理改善,效果比抗抑郁藥都好。[1]

(來源:新華網)

其實,近年來關于“放下手機”的研究很多。就連睡覺這件事,都和玩手機有著千絲萬縷的關系。[2]問題是,很少有人能真的做到“放下手機”。一旦手機上手,就像上癮了一樣,根本控制不住自己。這該怎么辦呢?

別著急,咱們來看看問題究竟出在哪里。

02 你未必有手機成癮

有些讀者可能對生活抱有一種完美主義傾向,總覺得自己應該放下手機、做點更有價值的事。然而,手機已經成為現代生活的一部分,買東西、與人溝通,休閑娛樂都離不開它。因此,不能盲目認為“我有手機成癮”。

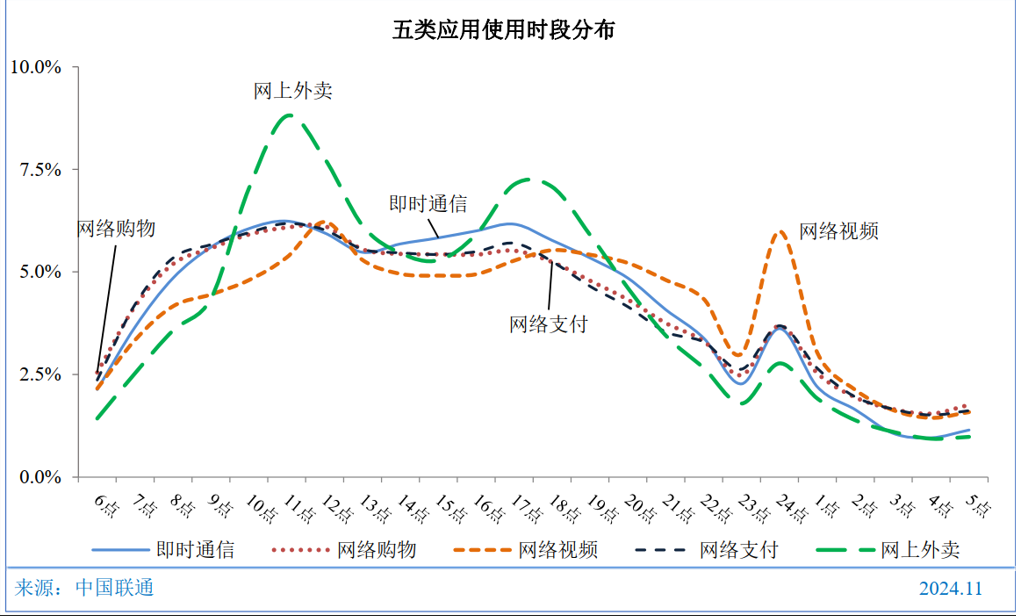

手機使用情況(來源:第55次《中國互聯網絡發展狀況統計報告》)

美國精神病醫學學會將成癮分為兩類:

一類由特定的物質引起,比如吸煙、酗酒、藥物依賴;

二是與行為有關的,像是賭博。[3]

手機成癮(MPA)理論上屬于后者,不過,相關研究存在許多爭議,國內、國外都沒有將其當作疾病,而更多地視為一種不良生活習慣。[4]

是否手機成癮,主要看玩手機對生活的影響。比如,有沒有因為玩手機,出現頭暈、疲倦、視力模糊、手腕疼痛、頸后部疼痛等不適。再如,與親友在現實中互動,是社會支持的重要組成部分。如果一個總是逃避現實交流,而更愿意通過手機與人聯絡,就有可能存在手機成癮。[5,6]

1. 上課、工作時難以集中注意力。

2. 因為使用手機,出現視力模糊、手腕疼痛、頸后部疼痛等不適。

3. 如果手機不在身邊,我會感到焦躁難安。

4. 我在使用手機的時候,感到興奮、愉悅。

5. 一有時間,我就會檢查社交媒體。

6. 比起現實中的交流,我更喜歡通過手機與人聯絡。

7. 手機充滿電,也用不了一天。

8. 剛放下智能手機又迫不及待地拿起來用。

9. 周圍人都跟我說,我花在手機上的時間實在太多了。

10. 我一次又一次嘗試縮短使用智能手機的時間, 卻總是失敗。

03你可能不了解手機成癮

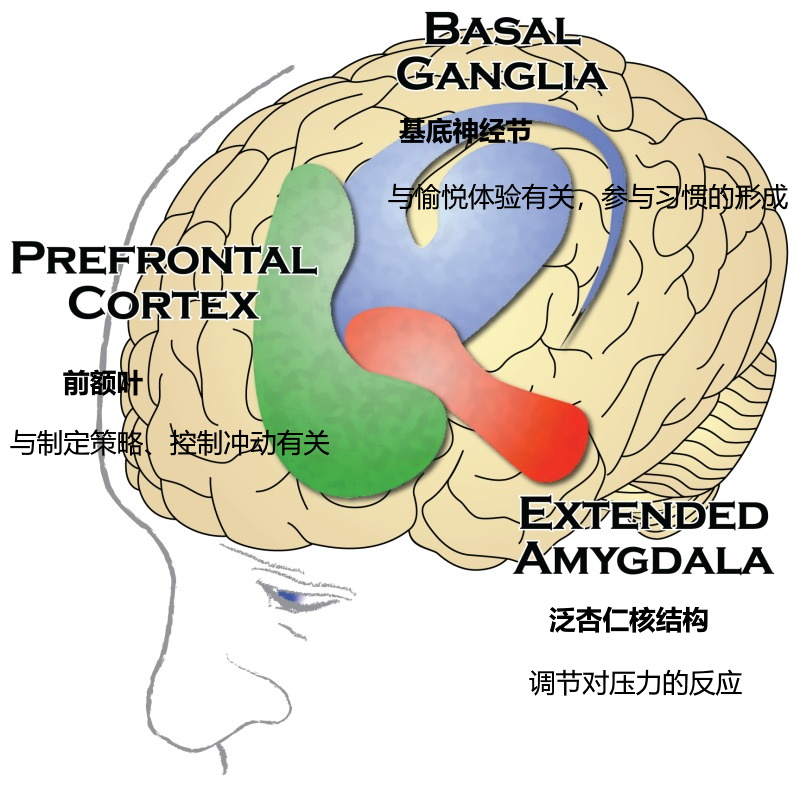

手機成癮的機制非常復雜,大致來說,包括3個環節。

首先是強化。強化分為兩類:一類是正向的,比如,拿起手機,看到一段新鮮的、有趣的視頻;另一類是負向的,比如,在某些場合感到焦慮,打開手機、進入數字世界,焦慮便消失了。二者都可以激活大腦的獎賞系統,進而形成長期記憶:玩手機是好的。[4]

其次是自控。心理學家們通常認為,自控就像肌肉。一方面,具有某種極限,另一方面,可以通過科學的鍛煉改變。當代人工作繁忙,上了一天班之后,自控能力可能降到很低的水平。此時再面對手機,很難克制住“刷刷刷”的想法。[7]

與成癮有關的腦區(來源:《THE NEUROBIOLOGY OF SUBSTANCE USE, MISUSE, AND ADDICTION》)

最后是應對。想控制手機的使用時間,卻反復遭遇失敗,人們往往下意識地責備自己,“我怎么管不住自己的手呢”。然而,自責是一種不成熟的應對方式。有研究顯示,遇事總是責備自己的人,更有可能出現手機依賴。[8]

04 你也許選擇了錯誤的方法

控制手機使用的方法,大致可以分為兩類。第一類針對手機成癮的特點,采取針對性的措施。

首先,客觀評估手機的使用情況。在手機上安裝時間追蹤應用,再準備一份手機使用情況記錄表。如果焦慮是拿起手機的原因,那么,手機成癮只是結果——不想辦法解決焦慮問題,遲早會再次出現成癮行為。

思維監測卡(來源:NHS)

其次,可以循序漸進地增加自己的自控能力。比如,先從偶爾的停頓開始,想用手機的時候,忍耐5分鐘試試;接著,卸載不常用的應用,關閉不必要的通知;之后,可以考慮每周找出一個晚上,徹底不用手機。如此有序鍛煉,就能增加自控力。

最后,學會正確的應對策略。有進步時獎勵自己,效果不理想時,不要責備自己。試著提醒自己:手機是生活、工作的一部分,推薦算法等技術,又在客觀上加大了控制手機成癮的難度。

說到這里,可能有讀者會問:這些辦法看起來太麻煩了,有沒有更簡單一點的辦法?

有,這就要說到第二類干預手段——運動!

許多研究現實,在減少手機成癮方面,運動的效果比心理學干預好。具體來說,球類運動等開放型運動比跑步、體操等封閉式運動效果好;而開放運動與封閉式運動結合的混合型運動效果最好。

每次30分鐘、每周3次以上,既與朋友打打球,又做些有氧、力量訓練,持續上8周,便有可能戒除手機成癮。[9,10]

結語

放下手機,不是一件容易事兒。拿開篇提到的研究來說,只有1/4的志愿者堅持到了最后。不過,也不必沮喪,因為大腦的可塑性很強。今年1月的一項研究顯示,放下手機3天,腦神經元的活動模式就會發生改變。

說白了,手機是為我們服務的。通過一定的策略,完全可以做到“物物而不物于物”。

作者:趙言昌 中國科普作家協會會員

審核:唐義誠 中國心理學會心理學普及工作委員會秘書長

出品:科普中國

參考文獻

[1] SCHMITGEN M M, HENEMANN G M, KOENIG J, et al. Effects of smartphone restriction on cue-related neural activity[J/OL]. Computers in Human Behavior, 2025, 167: 108610. DOI:10.1016/j.chb.2025.108610.

[2] NIKOLIC A, BUKUROV B, KOCIC I, et al. Smartphone addiction, sleep quality, depression, anxiety, and stress among medical students[J/OL]. Frontiers in Public Health, 2023, 11: 1252371. DOI:10.3389/fpubh.2023.1252371.

[3] 美國精神醫學學會. 精神障礙診斷與統計手冊(第5版)(DSM-5)[M/OL]. 張道龍 等, 譯. 北京大學出版社, 2015[2025-03-12]. https://book.douban.com/subject/26603084/.

[4] LI J, YANG H. Unveiling the grip of mobile phone addiction: an in-depth review[J/OL]. Frontiers in Psychiatry, 2024, 15: 1429941. DOI:10.3389/fpsyt.2024.1429941.

[5] KWON M, LEE J Y, WON W Y, et al. Development and Validation of a Smartphone Addiction Scale (SAS)[J/OL]. PLoS ONE, 2013, 8(2): e56936. DOI:10.1371/journal.pone.0056936.

[6] 趙顯文, 史滋福, 鄭凱文, 等. 中文版智能手機成癮問卷在大學生群體中的信度和效度[J]. 心理技術與應用, 2019, 7(7): 416-423.

[7] DUCKWORTH A L, SELIGMAN M E P. The Science and Practice of Self-Control[J/OL]. Perspectives on psychological science : a journal of the Association for Psychological Science, 2017, 12(5): 715-718. DOI:10.1177/1745691617690880.

[8] 謝念湘, 岳金明. 應對方式對大學生手機依賴的影響:心理成熟度的調節作用[C/OL]//國際中華應用心理學研究會第四次會員代表大會及學術交流會論文集. 銀川, 2018: 209-219[2025-03-13]. https://d.wanfangdata.com.cn/conference/10248599.

[9] LI Z, XIA X, SUN Q, et al. Exercise intervention to reduce mobile phone addiction in adolescents: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials[J/OL]. Frontiers in Psychology, 2023, 14: 1294116. DOI:10.3389/fpsyg.2023.1294116.

[10] 潘樺, 張萌, 黃建榕. 大學生手機成癮干預方法有效性的meta分析[J]. 職業與健康, 2023, 39(2): 260-269.

來源: 科普中國

內容資源由項目單位提供

科普中國公眾號

科普中國公眾號

科普中國微博

科普中國微博

幫助

幫助

科普中國

科普中國