一直以來

古裝電視劇如同雨后春筍般層出不窮

只為滿足觀眾的娛樂需求

令人遺憾的是

其中一些不符合史實的設定

著實讓人啼笑皆非

本期,讓我們盤點一下

電視劇里的那些文物錯誤~

虎符

圖源|電視劇《長風渡》截圖

在電視劇《長風渡》中,為了對付反賊洛子商,江河拿出調動私軍的兵符(上圖示)來證明自己已經控制住了洛子商的私家軍。

然而,在明清之前,兵符一般是動物形狀的,下面這塊戰(zhàn)國時期的錯金杜虎符便是最好的案例。錯金杜虎符中的“杜”是秦國時的杜縣,位于今天西安市的長安區(qū)。符是古代朝廷用于傳達命令、調動軍隊的一種特殊憑證,分為左右兩半(這件虎符目前僅發(fā)現左半邊),兩半能絲毫不差對合在一起,方可執(zhí)行命令,反之則不行。現代漢語的“符合”一詞即源于此。

戰(zhàn)國秦杜虎符

圖源|陜西歷史博物館

虎身有錯金銘文九行四十字:“兵甲之符,右在君,左在杜,凡興士披甲,用兵五十人以上,必會君符,乃敢行之。燔燧之事,雖毋會符,行殹。”這段銘文的大意為:調兵之符,右半存于君王處,左半在杜地的軍事長官手中,凡調兵超過五十人,杜地軍事長官的左符須與君王的右符契合并勘驗無誤,才能行動。但如果遇到需點燃烽火報警的緊急情況,不必合驗兵符即可行動。

唐 左內率銅魚符

圖源|陜西省考古研究院

到唐朝初期,開國皇帝唐高祖為避其祖李虎的名諱,將虎符改為魚符,期間還用過兔符、龜符。此外,據文獻記述,常見的符的質地有金、銀、玉、角、竹、木、鉛等不同材料。唐代魚符左、右符中縫處刻“同”字,與前朝不同之處在于,唐代的左符在朝廷,右符頒給地方軍事長官,在合驗時“同”字須合攏方能執(zhí)行命令。南宋時恢復使用虎符;元朝則用虎頭牌;明清時逐漸演變成令牌,動物形狀的兵符在此過程中逐漸退出歷史舞臺。

青銅鼎

圖源|電視劇《羋月傳》截圖

電視劇《羋月傳》中,秦武王嬴蕩好勇斗狠,結果因為舉鼎而死,斷送了一手好牌,還成為了世人眼中的笑柄……在劇中,秦武王舉起的青銅鼎和我們今天在博物館中看到的十分相似,都是青綠色的,似乎沒什么問題。

但實際上,當時鑄造的青銅器并不是這個顏色,而是大體呈現出或黃或白(棕黃、橙黃、赤金、金黃、銀白、銀灰等)的顏色。因為青銅器(也叫銅器)本身是紅銅與其他化學元素錫、鉛等的合金。

戰(zhàn)國楚“熊悍”青銅鼎

圖源|中國國家博物館

根據《中國考古大辭典》的記述,青銅器之所以得名,是因為其表面呈青綠色的銅銹。而在古代,青銅器被稱為“金”或“吉金”,這也從側面印證了青銅器原本并非青色。也就是說,今天我們看到的青銅器上的青綠色,其實是它歷經千年后產生的銹跡。

那么,從“金”變“青”,青銅器經歷了什么?謎底其實很簡單:氧化反應。被埋入地底后,青銅器與空氣中的氧氣、水等物質發(fā)生反應,生成一層氧化物。根據反應的充分情況,這些氧化物可能是青綠色、灰綠色、黃綠色甚至是棗紅色等不同的顏色。因此,不同的出土青銅器呈現出不同的色澤,同一青銅器的表面也可能五顏六色,斑駁雜亂。

帷帽

圖源|電視劇《軍師聯盟》截圖

在電視劇《軍師聯盟》中,柏靈筠一襲素衣,頭戴帷帽走在大街上,令人賞心悅目。柏靈筠的原型為東漢末年的柏夫人,是司馬懿的寵妾。而在東漢時期,柏靈筠頭上的“帷帽”根本就沒有被發(fā)明出來。

北齊至隋朝年間,民間出現了一種名為“羃?(mì lí)”(又稱為“羃?”“幕籬”)的飾物。羃?源自胡服,上半部分為氈笠,氈笠邊沿有輕紗垂下,可以用來遮蔽身形和面容。帷帽在隋代才被創(chuàng)制,并且在唐高宗時期迅速取代羃?,受到人們的追捧。

唐彩繪戴帷帽騎馬女俑

圖源|河南博物院

目前出土的唐代騎馬女俑中有不少是頭戴帷帽的女俑。在唐代由于時代的不同,女子裝飾也會有不同的變化,特別是頭上戴的帽子有很強的時代特征。據《舊唐書·輿服志》上記載:在唐早期,女子出行大都要頭戴羃籬。到了高宗永徽之后,頭戴帷帽。武則天時期,羃籬逐漸消失,帷帽流行起來。而到了玄宗開元年間,女士們又流行戴胡帽,面容不再被遮蓋,甚至有的將頭發(fā)也露出,“并著男裝,走出家門。”

唐代婦女特別喜歡胡裝,她們著翻領窄袖胡裝或男裝在街市上策馬馳聘,充分反映了唐代社會風尚日益開化的趨勢,這種風尚到盛唐時達到的頂點。后來,宋代理學和禮教思想盛行,帷帽再一次出現在人們的視野里。在《清明上河圖》中,就出現過頭戴帷帽的婦女。

由此可見,在北齊之后,羃?才在中原地區(qū)興起,后被帷帽取代。《軍師聯盟》中柏夫人頭戴帷帽的場景顯然有些“超前”,直接預判了后人的發(fā)明。

定窯瓷枕

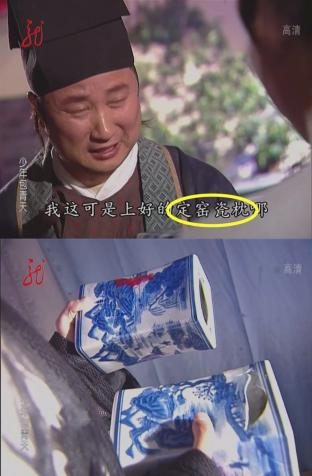

圖源|電視劇《少年包青天》截圖

經典電視劇《少年包青天》中有一個情節(jié),主角團和掌柜在討論一個瓷枕的賠償問題,掌柜說手中的青花瓷枕出自“定窯”,但其實這并不符合史實。

臺詞中的“定窯瓷枕”出現在北宋背景的劇情中是沒有問題的,但是定窯瓷器的種類中并沒有青花。定窯是宋代五大名窯之一,窯址在今天的河北省曲陽縣澗磁村及東西燕村一帶,這里在唐代屬于定州,故名“定窯”。

定窯始燒于唐代,晚唐、五代初步繁榮,北宋開始成熟,北宋后期達到了巔峰,金代衰落,元代終止。定窯燒白瓷是受臨近的邢窯影響,當時邢窯名滿天下,后來定盛而邢衰,宋時人們就只知有定而不知有邢了。定窯以燒白瓷為主,兼燒黑釉、醬釉、綠釉器。瓷枕也是定窯的特色產品,兩岸的故宮博物院都藏有宋代定窯白釉嬰兒枕。

宋定窯白釉孩兒枕

圖源|故宮博物院

瓷枕最早可能出現在唐代,宋代是瓷枕制作的繁榮時期,直到清末瓷枕才逐漸退出歷史舞臺。

至于青花瓷器,根據目前的資料,青花可能是從唐代起源的,從元代開始逐漸成熟,而且《少年包青天》中掌柜所持的青花瓷枕,枕面繪有山水紋飾,這種具有濃郁文人氣息的瓷繪風格大約從晚明開始流行,這與當時的社會風潮有著密切的聯系。

近年來

隨著影視制作行業(yè)的不斷發(fā)展

以及網友們“火眼金睛”的監(jiān)督下

這些歷史文物錯誤逐漸減少

我們非常期待未來能出現

更多的優(yōu)質歷史古裝劇~

END

資料來源:國家人文歷史、博物館看展覽、陜西歷史博物館、陜西省考古研究院、《大眾考古》2017年10月刊《一帽以蔽體:曇花一現的羃?》、美術報、故宮博物院、河南博物院、中國國家博物館

圖片來源:故宮博物院、河南博物院、中國國家博物館、陜西歷史博物館、陜西省考古研究院、電視劇《少年包青天》截圖、電視劇《軍師聯盟》截圖、電視劇《羋月傳》截圖、電視劇《長風渡》截圖

供稿單位:重慶市九龍坡區(qū)文物管理所

審核專家:李小英

聲明:除原創(chuàng)內容及特別說明之外,部分圖片來源網絡,非商業(yè)用途,僅作為科普傳播素材,版權歸原作者所有,若有侵權,請聯系刪除。

來源: 重慶市科學技術協會

內容資源由項目單位提供

科普中國公眾號

科普中國公眾號

科普中國微博

科普中國微博

幫助

幫助

重慶市科學技術協會

重慶市科學技術協會