如果你走進(jìn)西班牙的歐羅巴山國家公園,看到那些山澗、溪流,你可能會(huì)留意到清澈見底的河水在石頭間流淌,偶爾還能看到幾條身影敏捷的小魚,那是歐洲褐鱒(Salmo trutta),它們是這片水域的主角、“原住民”。

科學(xué)家一直在研究這些溪流里的褐鱒有多少、長得多大、種群數(shù)量有沒有變化。這件事說起來簡單,做起來卻不容易。過去主要依靠一種叫“電捕”的傳統(tǒng)方法來抓魚、稱重、計(jì)數(shù),費(fèi)時(shí)又費(fèi)力。近年來,隨著科技進(jìn)步,科學(xué)家開始嘗試用“eDNA”——也就是環(huán)境DNA——來替代這種方法。簡單來說,就是在水里收集魚類掉落的皮屑、糞便、鱗片等留下的DNA,然后通過實(shí)驗(yàn)室分析來判斷水里有什么魚、有多少魚。

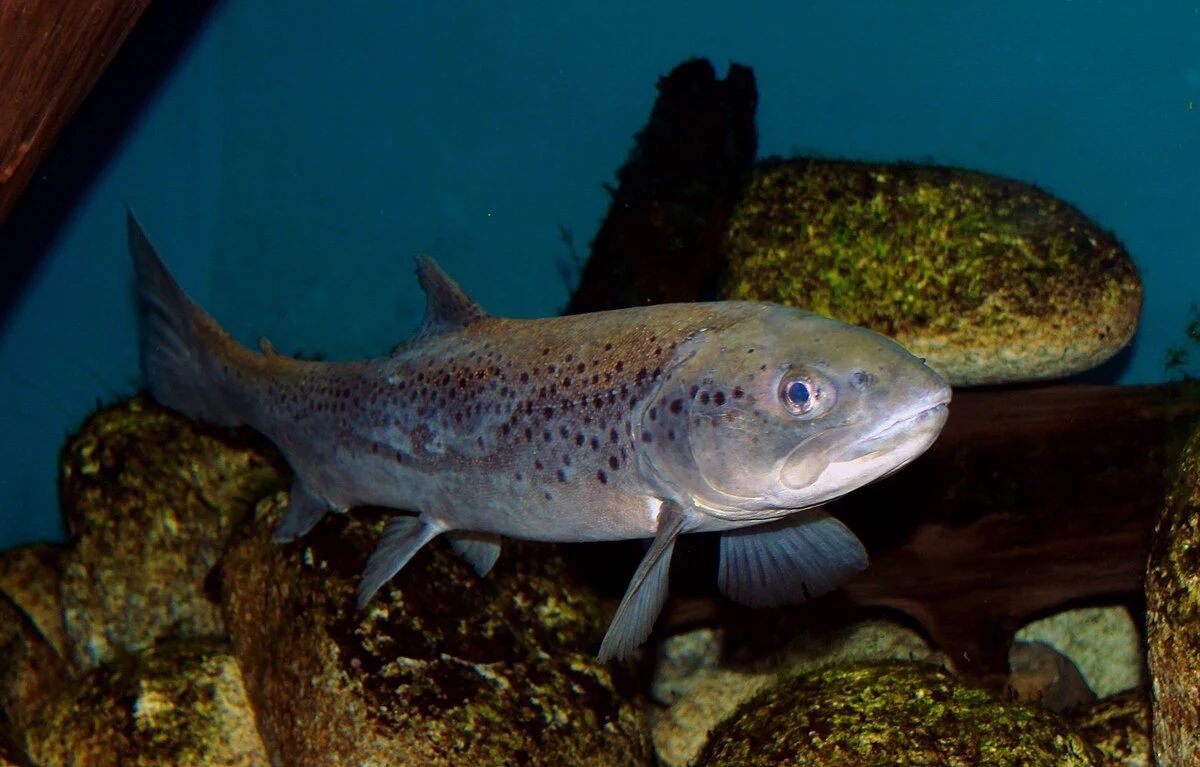

▲上圖:歐洲褐鱒(Salmo trutta)。褐鱒(Salmo trutta)是一種分布廣泛的淡水魚類,屬于鮭科。其體色多變,通常為棕色或黃褐色,并帶有黑色或紅色的斑點(diǎn),這些斑點(diǎn)在不同棲息地的個(gè)體間存在差異。它們對(duì)水質(zhì)要求較高,常棲息于水流清澈、含氧量高的河流、湖泊和溪流中。它們食性廣泛,幼魚主要以水生昆蟲為食,成魚則捕食魚類、甲殼類和陸生昆蟲等。攝影:Stefan Weigel(CC BY-SA 3.0)

這聽起來就像福爾摩斯破案一樣,找不到人,但能通過留在現(xiàn)場的痕跡鎖定嫌疑人。在科學(xué)上,環(huán)境DNA也是這個(gè)思路。但到底靠不靠譜?跟傳統(tǒng)方法比,能不能說清楚到底有多少魚?

“海洋與濕地”(OceanWetlands)小編注意到,這項(xiàng)于2025年4月21日發(fā)表在《環(huán)境DNA》期刊上的西班牙團(tuán)隊(duì)的最項(xiàng)研究,就是為了搞清楚這個(gè)問題。研究人員在歐羅巴國家公園的13條溪流里,同時(shí)用電捕和eDNA的方法對(duì)褐鱒進(jìn)行調(diào)查,比較兩者的數(shù)據(jù)關(guān)系,看能不能用eDNA準(zhǔn)確地推算出魚的數(shù)量和體重。

研究發(fā)現(xiàn),eDNA的濃度確實(shí)能和魚的數(shù)量、體重之間建立起正相關(guān)的關(guān)系,而且這種關(guān)系在魚的體重,也就是“生物量”方面更強(qiáng)。這說明,通過分析水里的DNA,不僅能知道有沒有魚,還能大致估算這些魚加起來有多重。為什么會(huì)這樣?其實(shí)也不難理解。因?yàn)樯锪考瓤紤]了魚的數(shù)量,也考慮了它們的大小。而密度只管數(shù)量,不管魚大不大。如果一條河里有10條小魚和10條大魚,密度是一樣的,但生物量顯然不同。DNA的濃度和體重關(guān)系更緊密,也就說得通了。

不過,這項(xiàng)研究還發(fā)現(xiàn)了一個(gè)很關(guān)鍵的點(diǎn)——不同的DNA引物,會(huì)對(duì)結(jié)果產(chǎn)生很大的影響。

那什么是“引物”呢?我們可以簡單理解為“檢測(cè)工具”,就像你要去找鑰匙開門,什么鑰匙配什么鎖,這引物就是那把鑰匙。科學(xué)家設(shè)計(jì)引物,是為了在成千上萬的DNA片段里,找到自己想要的那一段。不同的引物,就像不同型號(hào)的鑰匙,能打開的“鎖”不一樣。

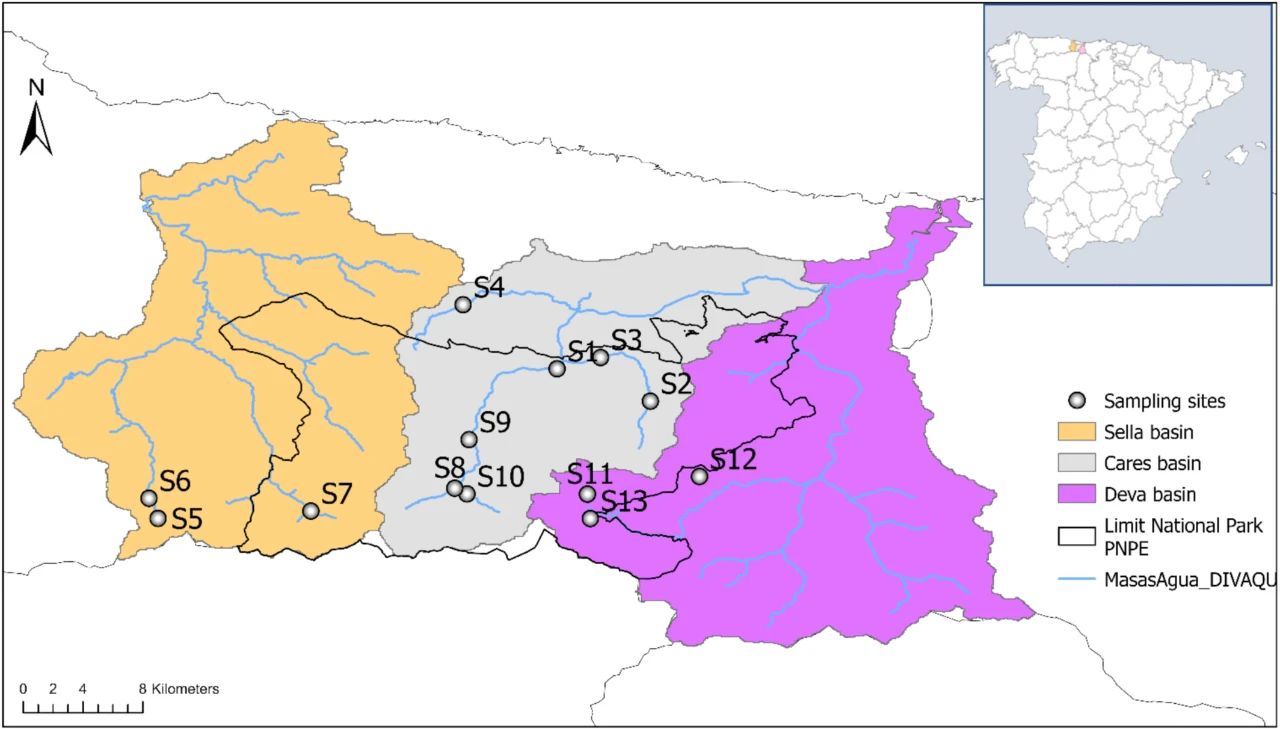

▲上圖:該研究的區(qū)域:西班牙北部歐洲山峰國家公園(Picos de Europa National Park)內(nèi)及周邊薩拉河(Sella)、卡雷斯河(Cares)和德瓦河(Deva)流域的采樣點(diǎn)分布圖。圖源:Losa, A.M.,等(2025)

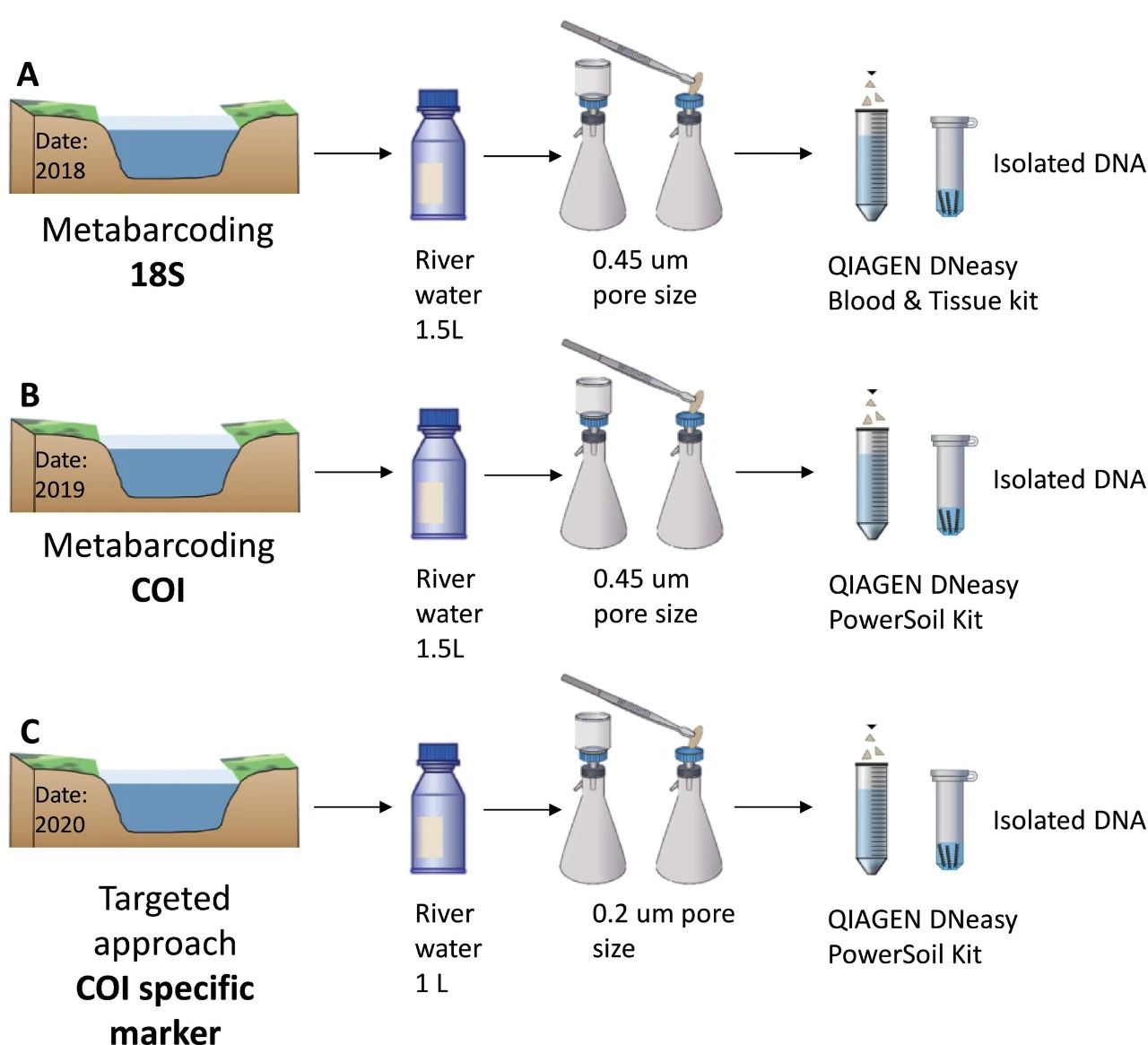

在這項(xiàng)研究中,科學(xué)家用到了三種不同的引物,分別是18S引物、COI引物,以及一種專門針對(duì)褐鱒的COI特異性引物。

先說說18S。這是一種核基因引物,目標(biāo)區(qū)域是18S rRNA基因中的一個(gè)變異區(qū)域,叫V7。它的特點(diǎn)是變異不太大,也就是說,不同魚種之間這個(gè)區(qū)域的差別不算太大,這就導(dǎo)致它在檢測(cè)時(shí)更傾向于“看得到主角”,也就是水里占多數(shù)的魚,比如這次的褐鱒。這種引物就像一張大網(wǎng),雖然網(wǎng)眼不是最密的,但足夠捕捉到最常見的那批魚。

再來說說COI。這是線粒體DNA上的一段序列,也是目前最常用于物種識(shí)別的“身份證片段”。它的變異性很高,因此在分類上分得很細(xì),能區(qū)分到“物種”這個(gè)級(jí)別,是細(xì)致入微的好工具。但問題也來了,因?yàn)樗舾校菀撞蹲降椒悄繕?biāo)的生物,比如水里的昆蟲、無脊椎動(dòng)物,甚至浮游生物。這樣一來,真正要找的褐鱒就被一堆“雜音”給淹沒了,反而不容易檢測(cè)到目標(biāo)。

第三種就是那種專門為褐鱒設(shè)計(jì)的特異性引物,還是用的COI基因,但只鎖定Salmo trutta這一個(gè)物種。這種“定制鑰匙”原本應(yīng)該是最靈的,理論上來說檢測(cè)效果最好。但在實(shí)際操作中,雖然確實(shí)提高了對(duì)褐鱒的識(shí)別能力,但效果依然不如18S那種“大網(wǎng)式”的引物。這一點(diǎn),出乎科學(xué)家們的意料。

▲上圖:圖A、B、C分別概述了針對(duì)三組樣本,利用 18S rDNA、細(xì)胞色素C氧化酶亞基I(Cytochrome c oxidase subunit I, COI)以及特異性COI標(biāo)記物進(jìn)行宏條形碼測(cè)序的野外采樣及提取工作流程。圖源:Losa, A.M.,等(2025)

為什么會(huì)這樣呢?這其實(shí)和引物的片段長度也有關(guān)系。

該研究發(fā)現(xiàn),那些片段短的引物,比如18S的123個(gè)堿基對(duì),以及COI特異性引物的61個(gè)堿基對(duì),在溪流水環(huán)境中更容易保留下來。因?yàn)閑DNA在水里很容易分解,片段越短,就越不容易斷裂丟失,也更容易被檢測(cè)出來。雖然短片段不能像長片段那樣精確識(shí)別到種,但在只有一種主要魚類的情況下,其實(shí)已經(jīng)足夠用了。

這個(gè)研究還關(guān)注了一個(gè)很有意思的問題:不同年齡段的魚,掉的DNA多不多一樣?答案是否定的。這次他們發(fā)現(xiàn),褐鱒的小魚,也就是“幼魚”階段,是eDNA濃度與生物量關(guān)系最密切的一組。為什么是小魚?一方面是因?yàn)樾◆~新陳代謝快,活動(dòng)頻繁,更容易脫落DNA;另一方面,電捕這種方法也更容易抓到小魚。這樣一來,實(shí)際檢測(cè)出來的數(shù)據(jù)就更偏向這部分小個(gè)體。

而那些大魚呢?不管是因?yàn)椴蝗菀鬃ィ€是掉的DNA本來就少,反而沒那么容易被檢測(cè)出來。這種差異,也說明eDNA在估算魚類資源時(shí),不能一概而論,必須考慮到魚的年齡、體型等因素。

▲上圖:歐洲褐鱒(Salmo trutta)。攝影:Karelj(公域)

說到底,eDNA不是萬能的,它也有局限。比如說,水流速度快不快、采樣時(shí)是上游還是下游、環(huán)境中有沒有其他動(dòng)植物影響了結(jié)果,這些都會(huì)影響eDNA的準(zhǔn)確度。而且,eDNA技術(shù)對(duì)實(shí)驗(yàn)操作的要求也比較高,從采樣、保存、提取,到擴(kuò)增和測(cè)序,每一步都不能馬虎,否則很容易出錯(cuò)。

但這項(xiàng)研究給我們的啟發(fā)是明確的——在類似這種魚種單一、環(huán)境穩(wěn)定的小型山溪中,eDNA是完全可以作為傳統(tǒng)調(diào)查方法的補(bǔ)充、甚至替代手段的。尤其是像18S這樣設(shè)計(jì)得當(dāng)?shù)囊铮軌蚩焖佟⒏咝У胤从吵鲋饕~類的生物量和數(shù)量,對(duì)于生態(tài)監(jiān)測(cè)和資源評(píng)估是一個(gè)非常有前景的工具。

如今,科學(xué)家可能只靠幾瓶水,就已經(jīng)知道了這片水域里藏著多少條魚了,這就是科技的魅力。從長遠(yuǎn)來看,如果能把eDNA技術(shù)和傳統(tǒng)調(diào)查數(shù)據(jù)結(jié)合起來,甚至和歷史數(shù)據(jù)模型配合,不僅可以更好地掌握當(dāng)前魚類資源的狀況,還能監(jiān)測(cè)它們未來的變化,比如氣候變化、水質(zhì)污染等因素對(duì)魚類群落的影響。這對(duì)水資源管理、生態(tài)保護(hù)來說,無疑是個(gè)值得深入發(fā)展的方向。

(注:本文僅代表資訊,不代表平臺(tái)觀點(diǎn)。歡迎留言、討論。)資訊源 | 環(huán)境DNA期刊

文 | 王芊佳

編輯 | Linda Wong

排版 | 綠葉

參考資料略

來源: 海洋與濕地

科普中國公眾號(hào)

科普中國公眾號(hào)

科普中國微博

科普中國微博

幫助

幫助

中國綠發(fā)會(huì)

中國綠發(fā)會(huì)