**藥物污染日益成為全球性的環境問題。**隨著人類醫藥產業的發展和藥物使用量的增加,大量的藥物及其代謝產物通過各種途徑進入水生環境。科學家們已經在全球范圍內的水體中檢測到了數百種不同的藥物成分,這表明藥物污染并非局部問題,而是一個普遍存在的、可能對全球生態系統產生深遠影響的挑戰。

2025年4月10日,一項由瑞典農業科學大學(Swedish University of Agricultural Sciences)領銜的國際研究團隊,近期在《科學》上發表了一項具有里程碑意義的研究。該研究深入探究了藥物污染對大西洋鮭魚(Atlantic salmon, Salmo salar)行為和遷徙的影響,其規模是同類研究中迄今為止最大的。研究人員的驚人發現表明,在環境中普遍存在的、用于治療睡眠障礙的藥物氯巴占(clobazam),竟然能夠提高野生幼年鮭魚從河流到海洋的遷徙成功率、并且縮短了它們通過水力發電站大壩的時間。這項研究強調了全球范圍內藥物污染對野生動物和生態系統構成的威脅,并指出即使某些影響看似有益,但藥物引起的行為改變很可能對物種及其周圍的生態環境帶來更廣泛的負面后果。

一條大西洋鮭魚。攝影:Lorenz Seebauer(CC BY-SA 4.0)大西洋鮭魚介紹

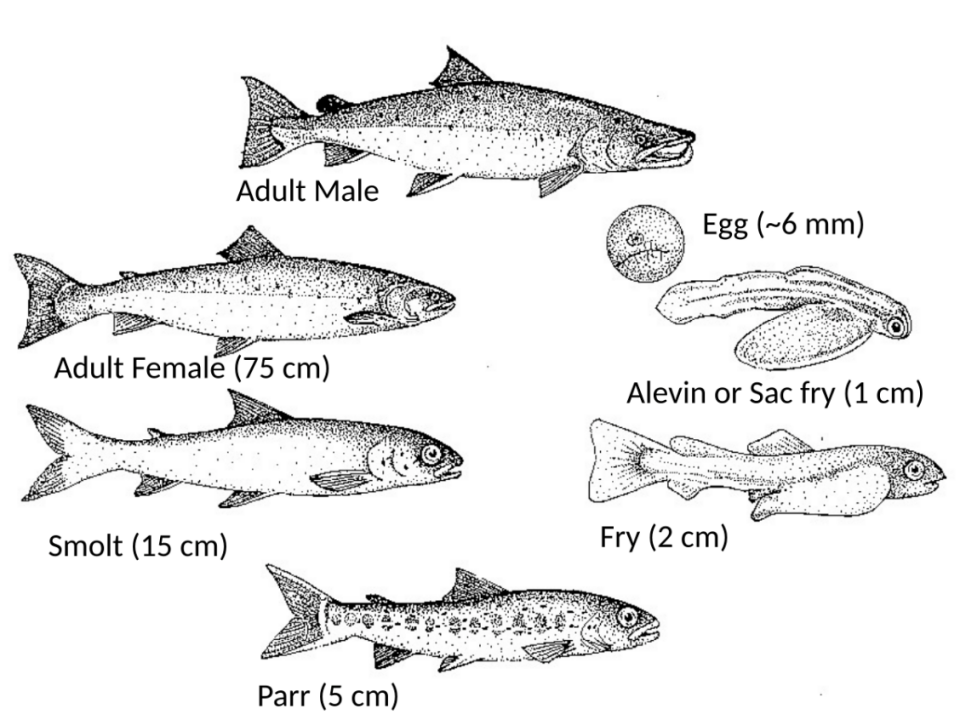

大西洋鮭(Salmo salar)是一種冷水魚,有獨特的生命周期。它們在淡水河流中孕育而生,幼年時期在清澈的溪流中成長為魚苗和幼鮭。歷經生理上的轉變,幼鮭會披上銀色的外衣,踏上前往廣闊海洋的旅程,此時被稱為“海鱒”。在海洋中度過1~3年的成熟期后,它們會展現出非凡的本能,不遠萬里地洄游至其誕生的河流進行繁殖。這種橫跨淡水與海洋的遷徙習性,使得大西洋鮭對兩種截然不同的環境都至關重要。

它是鮭科中第三大鮭魚,僅次于西伯利亞泰蒙鮭和太平洋奇努克鮭魚,長到一米長。大西洋鮭魚分布在北大西洋和流入北大西洋的河流中。大多數種群是溯河產卵的,在溪流和河流中孵化,但隨著它們的生長,它們會在成熟的地方移到海里,之后成蟲會季節性地再次向上游移動產卵。當成熟的魚重新進入河流產卵時,它們的顏色和外觀都會發生變化。這種魚類的一些種群只遷徙到大湖,并且是“內陸的”,一生都在淡水中度過。

**藥物污染的全球擴散:**藥片的隱秘旅程單

2025年4月,一項發表在《科學》期刊的研究顛覆了人們對藥物污染的認知:一種用于治療人類失眠的藥物——氯巴扎姆(clobazam),竟在瑞典達爾河的幼年大西洋鮭魚體內引發了意想不到的行為革命。**這種藥物以極其微小的濃度存在于河流中,卻顯著提高了幼鮭從淡水遷徙至海洋的成功率,甚至縮短了它們穿越水電站大壩的時間。**這一發現看似是生態學中的“意外之喜”,實則揭示了藥物污染對自然界的深層滲透——人類藥柜中的化學物質,正在以隱秘的方式重塑野生動物的生存軌跡。

藥物科普

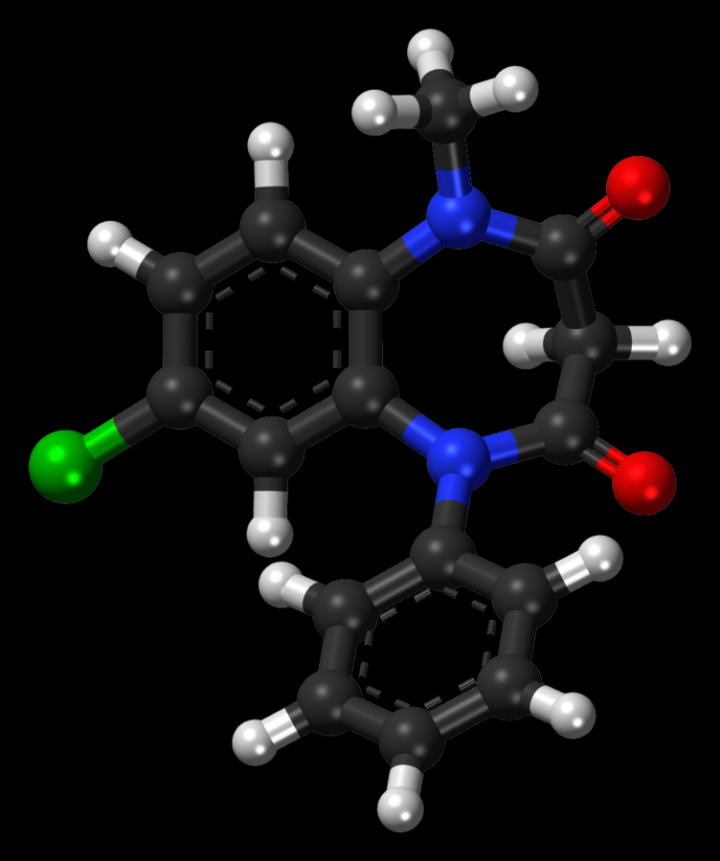

氯巴占(英語:Clobazam)是一種苯二氮?類藥物,最早于1966年被合成,并在1968年獲得專利,相關研究成果于1969年公開發表。氯巴占主要表現出抗焦慮和抗癲癇的作用,而鎮靜和催眠的副作用則相對較輕微。在美國,主要被批準用于與其他藥物聯合治療兩歲及以上患有Lennox-Gastaut綜合征(一種引起癲癇發作并常伴有發育遲緩的疾病)的成人和兒童的癲癇發作。它通常不用于長期治療,因為長期使用可能導致依賴性。

上圖是氯巴占(Clobazam)的模型。來源:https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/2789

然而,這種“化學助力”絕非福音。研究團隊警告,藥物對鮭魚行為的干預可能打破數百萬年進化形成的生態平衡,引發不可逆的連鎖反應。從北極圈的冰川融水到熱帶雨林的溪流,全球水體中已檢測到超過900種藥物污染物,它們如同無形的觸手,悄然伸向地球生命的根基。

藥物污染并非局部現象,而是一場無聲的全球性危機。米開朗基耶利博士說:“特別值得關注的是抗抑郁藥和止痛藥等精神活性物質,它們會嚴重干擾野生動物的大腦功能和行為。”根據環境學家珍妮·克里斯坦森(Jennie Christensen)及其團隊的研究,落入太平洋的大氣污染物最終也會使鮭魚遭到污染。他們得出結論認為,洄游的鮭魚體內,可以檢測出多達70%的有機氯殺蟲劑類別,而在以魚為食的灰熊體內,則可以檢出多達90%的有毒多氯聯苯物質類別。他們總結道:“由此可見,這些陸地食肉動物與北太平洋的污染物形成了緊密關聯。”

藥物污染的傳播路徑遠超出人類想象。北極圈冰芯中檢測出的藥物,證明極地生態系統也未能幸免。這些化學物質通過大氣環流、洋流和生物遷徙實現跨大陸傳播,最終在食物鏈頂端——包括人類——體內富集。人類投擲于自然的污染最終會以另一種形式回歸到人類體內。

生態系統的多米諾骨牌:藥物污染的連鎖崩塌

鮭魚是鮭科多種魚類的俗稱。其生活在高緯度的海洋或高海拔的寒冷河水中。它們是典型的洄游魚類,幼鮭魚在春季游向大海,成年鮭魚在秋季返回河流產卵。一部分鮭魚是陸封物種。鮭魚不僅是淡水與海洋生態系統的“橋梁物種”,更是營養循環的核心節點。其遷徙行為的改變,可能引發多重生態級聯反應:

1. 食物鏈擾動

幼鮭過早進入海洋,將打破浮游生物群落的季節性平衡。以阿拉斯加海灣為例,鮭魚幼體通常在春季與浮游動物繁殖高峰同步抵達,若遷徙提前,幼鮭可能面臨食物短缺,而未被攝食的浮游生物過度繁殖,引發赤潮風險。與此同時,依賴鮭魚為食的頂級掠食者(如虎鯨、棕熊)將面臨食物鏈斷裂危機。

2. 氮循環體系紊亂

成年鮭魚在洄游產卵后死亡,氮元素回歸海洋。熊的毛發中有80%的氮原子都可以追溯到海洋中。新生毛發纖維中的這種原子信號,不僅出現在鮭魚遷徙的秋季,也出現在春季到夏初的這段時間,此時熊的食物來源主要是植物而不是魚。來自海洋的氮原子,已經滋養了整個森林,而不僅僅是熊了。在萊莫什所研究的溪水邊有一排排云杉和鐵杉,它們樹干中所含的氮15,比起那些生長于山坡上方或上游的樹來說都要高多了,那些地點因為坡度或瀑布阻擋了鮭魚的洄游。不列顛哥倫比亞省河邊植被中所含的氮元素,差不多有40%都是來自被熊捕獲的鮭魚,而在魚群最為密集的一條濱海溪流中,萊莫什估測在遷徙規模最大的那幾年,該區域的云杉當年所需的氮,竟有3/4以上都來自于鮭魚。而藥物污染對魚群的影響可能會導致整個氮循環體系的紊亂。

3. 耐藥性危機

藥物污染不僅影響行為,還可能加速水生微生物的耐藥性進化。在蘇格蘭鮭魚協會收集的代表整個行業的數據中,2023年使用了3.7噸抗生素活性成分,相當于19.9毫克/千克。與2022年相比,這一數字增加了7%(1.4毫克/千克),與2017年首次發布數據時相比,這一數字增加了24%(3.9毫克/千克)。2023 年,50%的使用量為土霉素,50%的使用量為氟苯尼考。2022年至2023年間,土霉素的使用量減少了21%(2.7毫克/千克),而氟苯尼考的使用量增加了69%(4.1毫克/千克)。自 2017年以來,土霉素的使用量減少了28%(3.8毫克/千克),而氟苯尼考的使用量增加了三倍半。這兩種藥物在抗菌藥物耐藥性風險方面都被描述為“低優先級”,而風險較高的奧索利酸在此期間根本沒有使用。這些基因可能通過水平轉移進入病原菌,威脅公共衛生安全。

感悟

氯巴扎姆對鮭魚遷徙的“幫助”,如同一面棱鏡,折射出科技進步與生態保護之間的深刻矛盾。我們治愈失眠的藥片,可能正在奪去鮭魚百萬年進化賦予的生存智慧;我們對抗疾病的武器,或許正在肢解自然系統的精密網絡。

然而,危機亦是轉機。這場由藥物污染引發的生態警鐘,迫使人類重新審視自身在地球生命網中的位置。答案或許藏于古老的生態智慧:唯有將每一片藥劑的分子結構、每一條河流的生態功能、每一尾鮭魚的遷徙軌跡,都視為生命共同體的有機部分,方能在藥柜與魚群之間找到共生的平衡點。

未來,不是選擇治愈人類還是保護自然,而是學會在治愈中保護,在保護中治愈。

(注:本文僅代表資訊,不代表平臺觀點。歡迎留言、討論。)

作者 | 潘姝河

審核 | Linda

排版 | Eulalia

參考鏈接略

來源: 海洋與濕地

科普中國公眾號

科普中國公眾號

科普中國微博

科普中國微博

幫助

幫助

中國綠發會

中國綠發會