中國科學院精密測量科學與技術創新研究院童昕團隊與柳曉軍團隊近日在《國家科學評論》“量子信息進展”專題發表觀點文章,系統梳理了釷核光學鐘領域的技術脈絡與突破性進展。

作為目前唯一可實現激光操控的原子核體系,釷-229的獨特核躍遷特性為突破現有計時精度極限開辟了全新路徑。

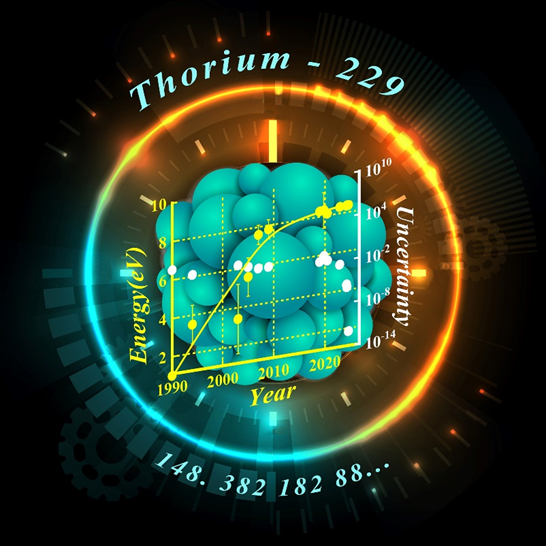

研究團隊指出,釷核光學鐘憑借原子核尺寸小、量子態間隔大、電子屏蔽效應強等優勢,理論上可將時間頻率標準的不確定度提升至10-19量級以上,有望成為下一代計時基準。

經過半個世紀的持續攻關,國際科研界已在釷核躍遷激光激發、真空紫外光梳技術等關鍵領域取得突破性進展,包括實現kHz級精度的核躍遷頻率測量,以及通過摻雜晶體材料成功觀測到核四極矩分裂現象。

然而,該領域發展仍面臨多重技術挑戰:高純度釷-229同位素極度稀缺,全球可用量僅為克量級;148納米窄線寬連續激光技術尚未突破;固態環境中核躍遷對溫度波動的敏感性高達 10-6/K,需將晶體溫度穩定度控制在5微開爾文以內;閉環操控系統的缺失也阻礙了鐘躍遷的快速檢測與調控。

"這些技術瓶頸的突破將催生計時領域的革命性變革。" 通訊作者童昕研究員強調,"釷核光學鐘不僅能顯著提升導航定位、量子通信等應用的精度,更將為檢驗精細結構常數變化、探索暗物質等基礎物理研究提供全新探針。"

來源: 《中國科學》雜志社

科普中國公眾號

科普中國公眾號

科普中國微博

科普中國微博

幫助

幫助

《中國科學》雜志社

《中國科學》雜志社