湖北日報客戶端訊(通訊員彭少琪、王驁菲)近日,中國地質大學(武漢)第26屆研究生支教團聯合丹霞山世界地質公園,在湖北省恩施州巴東縣長嶺中小學、水布埡中小學校成功開展“奇美天成丹霞山”地質科普進校園活動,通過專業解析與趣味引導相融合的方式,為山區學子打開一扇了解地質奇觀、認知地球科學的窗口。

“丹霞夾明月,華星出云間”,志愿者彭少琪以《芙蓉池作詩》中的經典詩句開篇,通過“文學+科學”的授課模式,將文學意境與地質科學相結合,巧妙吸引了學生對丹霞地貌的探索熱情。

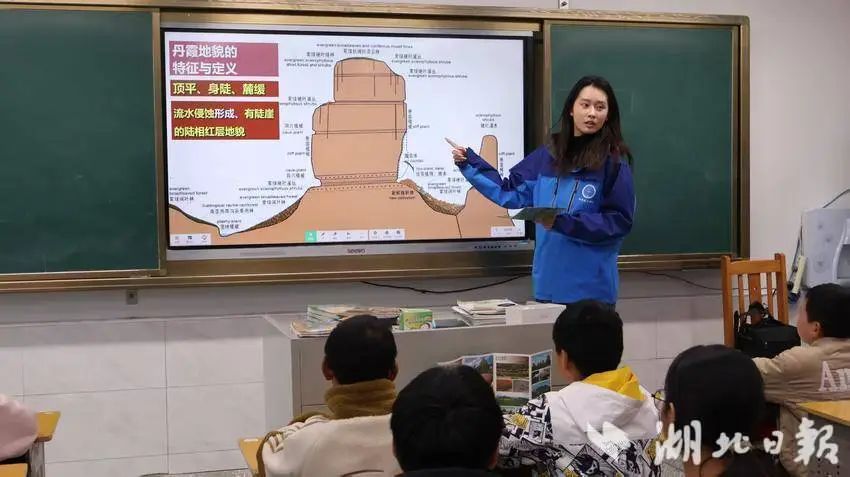

“頭戴草帽子、光著紅膀子、穿著綠裙子”,通過形象的比喻,志愿者王驁菲將丹霞地貌“頂平、身陡、麓緩”的專業特征具象化呈現,配合精心準備的科普短片,讓學生們輕松理解了丹霞地貌的形成原理。

“丹霞山的紅層沉積物中可以帶我們了解一億年前的古老神秘世界”,借助地質運動示意圖,研支團成員深入淺出地闡釋了丹霞地貌1.4億年的演化歷程,一步步揭示了紅色砂巖如何見證遠古內陸盆地的滄桑巨變,流水侵蝕怎樣雕刻出丹霞山的獨特景觀。

學生們紛紛在互動環節就自己感興趣的問題向支教老師提問,“丹霞山的巖石為什么是紅色的?”“我們巴東也有丹霞地貌嗎?”得到支教老師解答后,長嶺中小學張雨晨同學深有感觸:“以前覺得家鄉的山就是山,現在才知道每塊巖石都在講述地球的故事。”

最后,研支團成員代表丹霞山世界地質公園向兩所學校捐贈了《奇美天成丹霞山》等系列科普讀物,這批專業書籍系統介紹了丹霞地貌的地質特征、歷史演變及保護意義,為學校開展地學科普教育提供了優質教學資源。

中國地質大學(武漢)第25屆研支團成員聶鍇凝表示:“奇美天成丹霞山”地質科普活動結合了我校地學學科特色,實現了專業優勢與教育實踐的有機融合,通過生動的科普形式,我們研支團志愿者將復雜的地質知識轉化為符合山區學生認知特點的教學內容,搭建了青少年認知地球科學的橋梁,展現了高校志愿者服務基層教育的專業價值。

來源: 湖北日報

科普中國公眾號

科普中國公眾號

科普中國微博

科普中國微博

幫助

幫助

研學丹霞

研學丹霞