你可能很難想象,遠在西伯利亞的河流,會與遙遠的北冰洋中央、甚至大西洋的生態系統息息相關。但事實確實如此。“海洋與濕地”(OceanWetlands)小編注意到,最近一項由英國布里斯托大學牽頭的最新國際研究,正帶我們揭開這條“水中快遞”線路的神秘面紗。這項研究發現,原本被認為相對穩定的北極洋流系統,其實正在悄然發生著前所未有的變化。這些變化不僅可能會重塑北極海洋的面貌,還可能進一步影響到整個地球的氣候與生態。

▲上圖:2019年10月,這艘德國研究船在靠近北極點的一塊大海冰上“扎根”,開啟了被稱為“北極漂流觀測”(MOSAiC)的科學考察。這艘船隨著海冰緩慢漂移,科學家們就在這塊漂浮的冰面上采樣、觀測、記錄。考察持續近一年,直至2020年9月結束。在這段期間,他們收集了大量關于海水、海冰以及河水來源的化學數據,終于拼出了北極水體運輸的動態圖景。上圖是在極夜時期,德國科考破冰船“極地星號”(Polarstern) 停泊在一塊浮冰旁的情景。攝影:Steffen Graupner / Alfred Wegener Institute

我們從一個自然現象說起。在北極,有一個名叫“橫貫極地漂流”的洋流系統,它就像是一條看不見的河流,從俄羅斯北部的西伯利亞大陸架出發,將海冰、淡水和泥沙等物質輸送到北冰洋的中央,最終流入連接大西洋的弗拉姆海峽。這條洋流的存在早在19世紀就被挪威探險家南森在“弗拉姆號”探險中證實,過去一百多年,它一直被科學家視為北極物質傳輸的重要通道。我們可以將其簡單理解為一條北極的“物流專線”。

沿著這條路線,來自西伯利亞河流的大量淡水以及天然與人為物質被運送出去。這些物質包括營養鹽、有機化合物、氣體,也包括人類工業活動產生的污染物,比如微塑料和重金屬等。它們在流經北冰洋的過程中,不僅會影響當地的生態系統,還會參與到海洋的物質循環和氣候系統中。比如,淡水的大量流入可能會改變鹽度分布,從而對海洋環流結構產生影響,進而間接影響全球氣候模式。

▲上圖:關于跨極地漂流(TPD)中物質再分配主要驅動因素的兩種不同觀點:一種觀點強調海冰-海洋的連通性,另一種觀點則側重于海洋表面的變異性。圖元:Laukert, G., Bauch, D., Rabe, B. et al.(2025)

但是,2025年4月14日這項發表在《自然·通訊》上的最新研究卻發現,這條“物流專線”并不像人們之前想象的那樣穩定、單一。

科研人員通過一年時間對北冰洋中央的海水、海冰和雪樣本的系統采集與分析,他們發現,西伯利亞河流的水和物質,并不是沿著一條固定的路線運輸,而是會受到季節、氣溫、海冰活動和洋流變化等多種因素的共同影響。換句話說,這些“包裹”在前往目的地的路上,會經歷非常復雜且不斷變化的旅程,有時還可能繞路,甚至滯留。

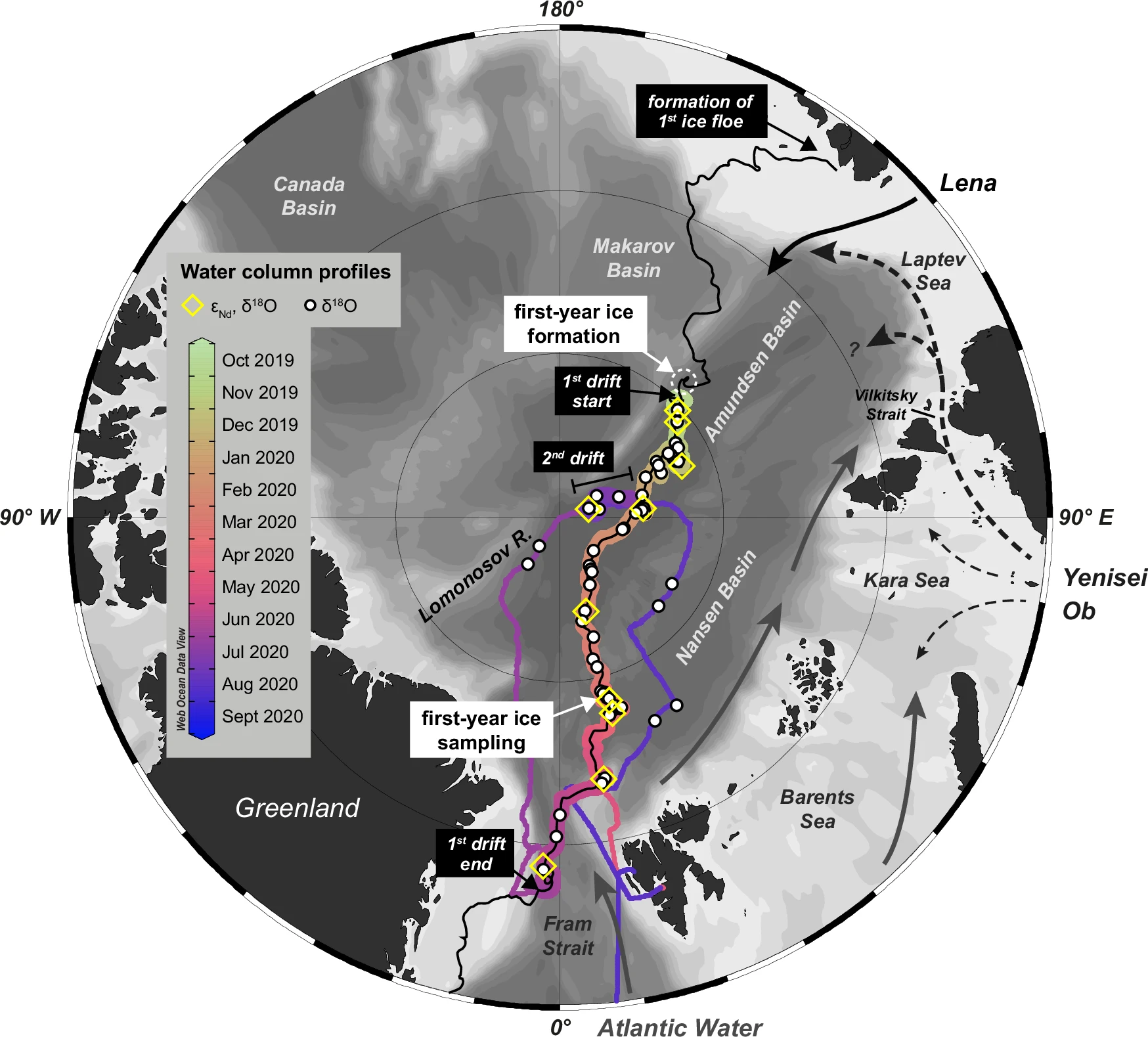

研究團隊借助了一種叫做“地球化學指紋”的方法,通過分析水體中的氧同位素、釹同位素以及稀土元素,追蹤這些物質的“出生地”和“旅程路線”。就像查快遞單號一樣,科學家可以知道這些物質最初來自哪條河流,在海洋中經過了哪些區域,又最終到了哪里。

其中一個關鍵發現是,海冰在這個過程中扮演的角色遠比過去想象的要復雜得多。傳統上我們認為海冰只是一個被動的運輸工具,它在西伯利亞近岸形成,隨后隨洋流漂流,把其中的物質帶向遠方。但這項研究指出,沿著橫貫極地漂流形成的海冰,不再只是“運輸箱”,它本身也在主動參與整個運輸過程。

在海冰形成時,它會從周圍的水體中“吸收”不同來源的物質,包括多條西伯利亞河流帶來的營養和污染成分。這些物質被封存在海冰中,隨著漂流過程被混合、重組,最終在不同區域釋放出來。這種方式打破了過去我們對海冰只是封存一個來源物質的理解,實際上,海冰成為了一個“混合艙”,它讓物質的來源和傳播路徑更加多樣化和不可預測。

這種現象在氣候變暖的大背景下顯得尤為重要。隨著北極地區氣溫上升,夏季海冰的范圍持續縮小,融化速度加快,這種變化正在影響整個洋流系統的流向與速度。同時,西伯利亞河流的流量和流速也因為季節性降水變化而變得更加不穩定。研究人員發現,這種“多源、多向、季節變動”的特性,正在讓北冰洋的物流系統變得前所未有地復雜。換句話說,北極這個原本被認為相對緩慢、穩定的系統,其實是一個非常敏感且動態變化的網絡。

格陵蘭島的冰山,是氣候變化的指示器,它們的大小、數量和移動速度等,為科學家研究全球氣候變暖提供了重要的參考數據。?攝影:王敏幹(John MK Wong)

這個研究的另一個令人關注的發現,是這些變化,正在加劇污染物在北極的傳播。由于傳輸路徑的不確定性和交錯,污染物不再只是沿著簡單路徑流向大西洋,而是可能被帶入原本未受影響的生態區域,從而對極地生物構成威脅。微塑料和重金屬等污染物會通過海洋食物鏈逐級積累,最終影響到海鳥、海豹甚至人類自身。

▲上圖:MOSAiC考察期間的冰漂流軌跡以及示蹤劑的采樣地點。圖元:Laukert, G., Bauch, D., Rabe, B. et al.(2025)

進一步的觀測還揭示,在不同海域和季節,表層海水的鹽度、溫度和河水比例會發生劇烈變化。例如,2020年初春,研究團隊在海面以下50米的深度記錄到了超過每小時1公里的強表層流速,這是此前少有記錄的高速現象,可能受到風力與洋流的共同強化。這種高速流動大大加快了淡水和其他物質的運輸速度,也增加了物質擴散的不可預測性。

這項研究得以實現,離不開一個名為MOSAiC的國際合作項目。這是歷史上最大規模的北極科考行動之一,歷時一年,有超過600位來自全球的科學家參與,使用了包括破冰船在內的多種科研平臺。這種規模的科考使得科學家得以全年收集到寶貴的數據,而不僅僅是以往夏季容易接近的時段。正是這些全年、多角度的數據,幫助研究者還原出北極物質運輸網絡的真實面貌。

值得注意的是,這項研究并沒有單獨研究某一種污染物,而是專注于“物質如何傳播”的問題。這看似抽象,卻是理解污染擴散的關鍵一步。只有掌握了這些“快遞”包裹的行進路線,才能進一步預測未來在全球變暖背景下,北極會面臨怎樣的生態風險。

從更大的角度來看,這項研究挑戰了一個長期存在的假設:即北極洋流系統的穩定性。過去一個多世紀以來,我們一直把橫貫極地漂流視為一個穩定、可預測的“快遞路線”,但現在的證據表明,這條路線其實在空間和時間上都非常靈活,甚至可能會在不遠的將來發生更大的變化。

從西伯利亞的河流,到北冰洋的中心,再到遙遠的北大西洋,這些看似遙不可及的地方,其實早已被一張龐大而復雜的“水中網絡”緊密聯系在一起。而隨著氣候的變化,這張網絡也在不斷調整它的結構和方向。它不只是自然界的產物,也將深刻地影響到人類的未來。

近年來,由于北極升溫速度遠高于全球平均水平,海冰范圍和厚度顯著減少。這使得海冰更容易漂移,物質運輸速度加快,可能會改變原有的生態平衡。這項研究的意義,不在于它解決了什么,而在于它讓我們看清了原來看不見、想不到的一面。當人們談論氣候變化時,不只是南北極的冰川消融那么簡單,它還在悄然改變著地球系統中最基礎的“運輸線路”。

德國基爾大學的研究員,該研究的共同作者多蘿西婭·鮑赫博士表示:“這些發現代表了前所未有的全年觀測數據。此前,我們僅有夏季的數據,因為冬季破冰進入北極中心區域速度緩慢且異常困難。這項持續性的、跨學科的北極證據提供了重要而全面的見解,有助于我們更好地理解高度復雜的海洋系統及其未來可能的影響。”

海洋與濕地·小百科【MOSAiC計劃】

MOSAiC的全稱為“多學科漂流觀測計劃”(Multidisciplinary drifting Observatory for the Study of Arctic Climate),是迄今為止規模最大、最全面的北極綜合科學考察項目之一。該計劃由德國阿爾弗雷德·魏格納研究所主導,聚集了來自20多個國家的數百名科學家,于2019年10月~2020年9月間通過德國破冰船“極地星號”(RV Polarstern)隨海冰漂流長達一整年,深入北極中心地區。研究團隊在極端寒冷和極夜條件下,系統地觀測了海冰、大氣、海洋、水文、生物和地球化學過程的變化,旨在揭示北極氣候系統的相互作用機制,提升對全球氣候變化的理解和預測能力。

【生物地球化學循環】

生物地球化學循環 (Biogeochemical cycles) 是指地球上(包括生物圈、巖石圈、水圈和大氣圈)的化學元素和物質以多種形式進行轉化、并在不同環境介質之間進行循環和遷移的過程。這些循環過程驅動著地球系統的運行,維持著生命的生存和發展,例如碳循環、氮循環、水循環等,它們相互關聯,共同塑造著地球的環境和氣候。

在上面的這個最新的研究中,重點分析了西伯利亞河流輸送到北極的淡水中所含的營養物質是如何隨著海冰和表層洋流被帶往遠方的。該研究發現,不同河流(如勒拿河、葉尼塞河、鄂畢河)的水體中營養成分和微量元素組成不同,它們的分布和變化會影響到海洋中浮游植物和微生物的生長,從而進一步影響食物鏈、碳循環和氧氣生產。這些正是典型的生物地球化學過程。

【跨極漂流】

跨極漂流(Transpolar Drift,TPD)是北冰洋中一條重要的海冰和表層海水輸送通道,它從西伯利亞沿岸出發,橫穿整個北極地區,最終將物質輸送至格陵蘭-斯瓦爾巴特海峽(Fram Strait)或加拿大北極群島海域。這個漂流過程主要由風力驅動的海冰漂移和洋流共同作用形成,能將來自西伯利亞河流(如勒拿河、葉尼塞河、鄂畢河)的淡水、營養鹽、金屬、碳以及各種污染物質(包括微塑料)輸送到遙遠的北極中央和北大西洋。這條漂流路徑對北極海洋生態系統、食物鏈結構和物質循環有深遠影響,還連接著歐亞大陸+全球氣候系統,是理解北極變化、及其全球影響的一個關鍵通道。

【地球化學指紋】

“地球化學指紋”是指利用特定的化學或同位素特征來追蹤水體、物質來源和遷移路徑的一種科學方法。在這項研究中,科學家們使用了穩定氧同位素(δ1?O)、放射性釹同位素(εNd)以及稀土元素(REE)濃度等指標,作為追蹤西伯利亞河水和物質在北極洋面漂移過程中的“指紋”。這些地球化學特征因為在不同河流源區具有獨特的組合,可以像指紋一樣區分各個水體的來源和混合比例,從而幫助研究人員揭示淡水、營養物質和污染物如何隨著海冰和洋流沿跨極漂流路徑輸送,對北極生態系統和物質循環造成影響。

(注:本文僅代表資訊或者作者個人觀點。不代表平臺觀點。歡迎留言、討論。)

文 | 王海詩(Amphitrite Wong)

審核 | Richard

排版 | 綠葉

參考資料略

來源: 海洋與濕地

科普中國公眾號

科普中國公眾號

科普中國微博

科普中國微博

幫助

幫助

中國綠發會

中國綠發會