4月以來,我國臺灣、云南等地接連發生地震。想象一下,你接到了地震預警,正身處城市的室內,附近沒有開闊地帶,周圍有很多樓房,地震還有幾分鐘就到,人們亂作一團……

這或許是地震到來時,很有可能要面對的真實場景。你也許看了不少地震求生科普,也開啟了地震預警功能,但真的知道這種場景下該怎么辦嗎?

地震預警后的快速判斷(黃金30秒)

明確預警時間

10秒以內:僅能就地避險,切勿試圖下樓(高層建筑逃生需30秒以上)。

30秒~1分鐘:低層建筑(4層以下)可嘗試快速撤離到樓外空曠處;中高層仍以避險為主。

1分鐘以上:根據建筑結構決定是否撤離(需提前熟悉逃生通道)。

觀察環境

確認最近的避險區域(如衛生間、承重墻角)。避開吊燈、玻

璃窗、書架、懸掛物等危險源。

室內避險的詳細操作

選擇最佳避險位置

優先區域:首選衛生間,空間小、管道多(可提供支撐),水源便于生存。

承重墻根或內墻角:靠近建筑結構最穩固處(避開外墻)。

堅固家具旁:如實木桌、床墊側邊(形成“生命三角”,而非鉆桌下)。

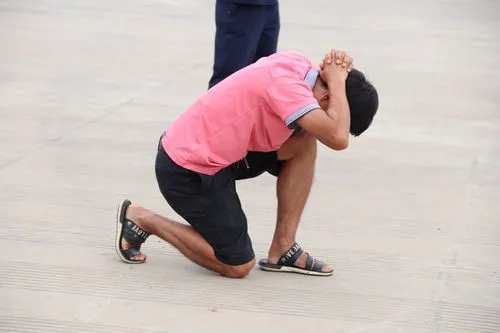

躲避姿勢

低姿態防護:單膝跪地,身體蜷縮,雙手護住后腦和頸部。類似于跑步前預備動作,有利于及時撤離。

固定身體:單手抓住桌腿、水管等牢固物體,防止晃動位移。

不同場景細化應對

高層建筑(10層以上):絕對不可使用電梯或盲目下樓(震動時樓梯易坍塌)。遠離窗戶,躲在內側房間,用枕頭、厚書護頭。

辦公室/教室:躲到桌下或承重柱旁,遠離玻璃隔斷、文件柜。關閉電腦電源,防止電線短路起火。

商場/超市:避開貨架、玻璃柜臺,躲到立柱附近或角落。切勿涌向出口(易踩踏),等待震動停止后撤離。

老舊建筑/自建房:若在1樓且預警時間充足(>30秒),優先撤離到室外空曠處。若在2樓以上,躲到梁柱旁或床墊下。

關鍵安全動作

關閉火源與電源:迅速關閉燃氣閥門(防止泄漏爆炸);拔掉電器插頭(避免短路火災)。

保護呼吸系統:以雙手護頭為主,在允許范圍內用濕毛巾或衣物捂住口鼻,防止吸入灰塵或有害氣體。

震后撤離與自救(震動停止后)

撤離前的檢查:確認建筑結構無明顯裂縫或傾斜;穿厚底鞋,避免踩到碎玻璃或釘子;攜帶應急包(內含水、食物、藥品、手電筒、口哨等)。

撤離路線選擇:走消防樓梯(扶墻快速下行,避開電梯);遠離建筑外墻、廣告牌、電線桿。

次生災害防范:檢查是否有煤氣泄漏(禁止使用明火);遠離海灘(防海嘯)、山腳(防滑坡)等危險區域。

特殊人群與場景應對

兒童/老人/殘障人士:幫助兒童蜷縮在成人懷中,護住頭部;行動不便者用被子裹身,就近躲避,震后由他人協助撤離。

夜間地震:優先保護頭部,使用手電筒照明(手機電筒也可以)。

科學依據與誤區澄清

為什么“生命三角”可能不靠譜

地震中物體移動方向不可預測,盲目尋找三角區可能增加風險。更安全的做法是“伏地、遮擋、手抓牢”(Drop, Cover, Hold On)。

為何不能跳樓?

即使3樓跳下也可能重傷,且震動中無法保持平衡(日本統計顯示跳樓死亡率高達80%)。

日常準備清單

應急包必備物品:飲用水(3天量)、壓縮食品、急救藥品、手電筒、備用電池、口哨、防塵口罩、便攜收音機。

重要證件復印件(密封袋保存)。

關鍵口訣

預警短,先躲穩:時間不足時優先避險,而非逃生。

小開間,護頭頸:躲進衛生間或墻角,保護要害。

關火電,防次生:減少火災、爆炸風險。

震后查,有序撤:確保安全再撤離,避免二次傷害。

通過以上方法,可最大限度提升地震中的生存概率。務必結合自身環境靈活應對!

審核專家:陳彤春,龍晟救援隊

靠譜出品

部分內容來源:新華社、天津消防

來源: 科小二

科普中國公眾號

科普中國公眾號

科普中國微博

科普中國微博

幫助

幫助

科小二

科小二