射波刀

CyberKnife

—

立體定向射波手術平臺

絕望中的轉機:當腫瘤卷土重來

**“**醫生,我的瘤子又沒能控制住,這次還能治嗎?”

53歲的李先生聲音顫抖。12年前他接受了垂體腫瘤切除術,診斷為了垂體促甲狀腺激素(TSH)腺瘤。雖然已經接受了手術和放療,如今病情卻仍未能得到控制,腫瘤像“頑固分子”一般殘留在鞍區,而腫瘤引起的TSH依賴性甲狀腺功能亢進癥也仍在存在,心悸、手抖、乏力折磨著他的生活。

而62歲的王阿姨是一名肺癌患者,在接受了免疫、放療等多重治療后,2年前卻再次發現多處骨轉移,腰椎被癌細胞啃噬,劇痛讓她整夜無法入睡,脊柱穩定性也令人擔憂。

兩位患者都陷入絕境,然而不幸中萬幸的是,立體定向射波手術平臺【簡稱射波刀(CyberKnife)】的出現,為就診北京協和醫院的他們重新帶來了轉機和生的希望。

臨床困局:垂體瘤與肺癌骨轉移——難治和復發腫瘤的治療挑戰

**垂體瘤:**大腦深處的“激素失控炸彈”垂體腺瘤是一種常見的良性腫瘤,但隨著疾病的進展,患者可出現垂體激素功能障礙、 激素過量癥狀或繼發于視神經受壓的視覺障礙等不同臨床表現。

目前,手術切除為垂體腺瘤的標準治療方法,但部分腫瘤鄰近關鍵神經、血管結構,或延伸至垂體窩以外,或侵入硬腦膜,無法完全切除,僅采用手術切除仍存在復發風險。因此,放療成為無法手術或復發性垂體腺瘤的重要治療選擇之一。而對于像李先生這樣已經接受過手術和放療的腫瘤未控患者而言,再程放療的風險卻令人擔憂。

**“**如何在治療腫瘤的同時精確保護好周圍的視神經等關鍵結構? 這對放療技術提出了巨大考驗。”

肺癌骨轉移:會呼吸的痛

肺癌作為癌癥相關死亡的主要原因之一,常發生遠處器官轉移。

骨骼是肺癌遠處轉移最常見的部位之一,40%的非小細胞肺癌患者可出現骨轉移,出現骨痛、骨折、高鈣血癥、神經壓迫等相關癥狀,嚴重影響生活質量。大部分患者最終接受放療, 并實現長期腫瘤控制。但王阿姨的轉移瘤發生在腰椎,緊鄰脊髓,一旦脊髓的放療劑量控制不好,甚至有癱瘓風險。

“如何確保消滅轉移瘤的同時保證周圍重要神經、器官的安全受量,是骨轉移患者放射治療的臨床困局。”

揭秘“腫瘤狙擊手”:射波刀如何實現精準放療的工程學革命

協和醫療團隊亮出秘密武器——射波刀(CyberKnife)。這臺搭載機械臂的放療機器人,正在改寫癌癥治療規則。

射波刀(CyberKnife)

?CyberKnife是一項新興的圖像引導放療技術,通過多層準直器精確塑形光束,以亞毫米級精度定位目標組織,實現高精度劑量傳輸,最大限度減少對周圍正常組織的傷害。

?CyberKnife系統主要由機器人直線加速器(安裝在機?器人機械手臂上的緊湊型6MV直線加速器)和圖像引導硬件(包括一對正交X線源和成像面板)構成。

?治療過程中,機械臂上的直線加速器向病變靶區釋放多個等中心或非等中心光子束,到達患者周圍球體區域節點位置時,機械臂停止,并射出放射束,使輻射劑量得以傳遞。在治療過程中,正交X線成像的圖像引導設備還會定時拍片成像,實時追蹤和驗證靶區位置與初始治療位置是否存在位移,并將位移信息迅速傳遞給治療系統進行實時修正,從而保證了極高的治療精度。

傳統的立體定向系統常采用剛性框架固定體位,易引起患者體感不適和自由度受限,不適用于顱外病變治療。此外,傳統系統也會出現治療非球形腫瘤時劑量分布顯著不均勻的情況。而CyberKnife克服了這些局限性,?對顱內和顱外病變均可照射?治療,為立體定向放療技術開啟了新篇章。

北京協和醫院CyberKnife放射治療系統裝置

CyberKnife放射治療流程

患者見證:絕境中的精準逆襲,射波刀重塑生命希望

**“**作為首批北京協和醫院的射波刀受益者,我想告訴所有復發癌癥患者:不要放棄希望! ”

李先生在術后1年隨訪時感慨,他的甲狀腺功能基本恢復正常,心悸、手抖的癥狀也得到了極大緩解。而王阿姨不僅腰痛減輕,恢復了日常活動,在PET/CT復查中也證實了骨轉移灶的良好控制效果。

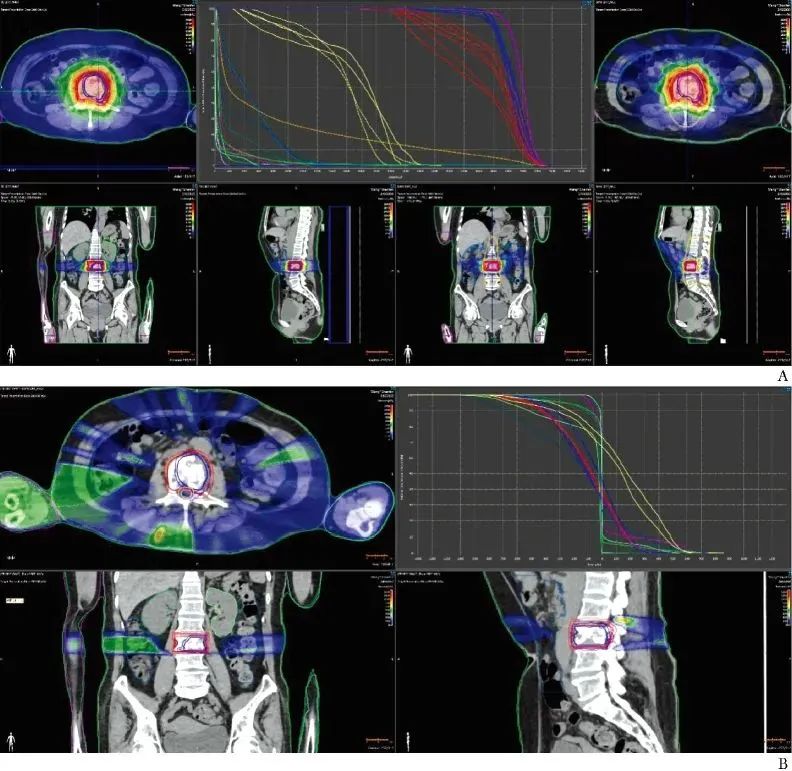

2名患者?采用CyberKnife與普通調強適形放療計劃劑量比較

▌本文科普主題來源于《協和醫學雜志》技術與方法:《CyberKnife成功治療垂體瘤及肺癌骨轉移:開啟立體定向放療新篇章》

原文作者:程煒詩,連欣,龐廷田,張悅,孫玉亮,劉志凱

編輯丨劉洋 趙娜

審校丨李娜 李玉樂

監制丨彭斌

【版權聲明】

《協和醫學雜志》倡導尊重和保護知識產權,歡迎轉載、引用,但需取得本平臺授權。如您對文章內容及版權存疑,請發送郵件至medj@pumch.cn,我們會與您及時溝通處理,本文部分圖片由AI輔助制作,內容僅供交流、學習使用,不以盈利為目的;科普內容僅用于大眾健康知識普及,讀者切勿作為個體診療根據,自行處置,以免延誤治療。治病就醫相關需求請于北京協和醫院APP線上或線下就診。

來源: 協和醫學雜志

科普中國公眾號

科普中國公眾號

科普中國微博

科普中國微博

幫助

幫助

協和醫學雜志

協和醫學雜志