他在研究“奔跑的法拉第波”的過程中,意外觀察到一個神奇的氣泡新現象,通過不斷探究,最終發現“一座流體界的金礦”。

撰文 | 路飛

一個尋常的下午,關劍輝正聚精會神地觀測“法拉第波”現象。當振蕩容器時,容器里平靜的液體表面開始波動。這時突然有一個小氣泡意外進入了實驗的圓形容器,隨著振動,這個小氣泡竟垂直于振動方向“疾馳”起來!

難道可以用某種方式控制氣泡進行規律運動?帶著疑問他繼續求索,2025年2月12日,這篇名為“Galloping Bubbles”的論文正式發表于Nature Communications。不早不晚,這算是他從北卡羅來納大學教堂山分校數學系博士后出站的禮物。

關劍輝與同事在文中提出了一項被譽為“革命性”的發現,垂直振動流體腔中的氣泡能自發打破對稱性,沿上壁“疾馳”,其自推進源于振動模式間的共振相互作用。

論文發表頁面 | 圖源:官網

首次實現控制氣泡運動

氣泡動力學研究自文藝復興時期便埋下科學種子——達芬奇在《萊斯特手稿》中就曾以羽毛筆細致勾勒氣泡在渦流中的螺旋上升軌跡,并賦予其“液體的呼吸”這一詩性的稱呼。

此后數百年間,氣泡動力學也一直都是流體力學界熱門話題。盡管亥姆霍茲(1868)建立了氣泡振蕩的經典方程,瑞利(1917)推導出空化泡坍塌的數學模型,其他學者也利用過聲波(acoustic waves)來驅動這些氣泡,雖然能讓氣泡動起來,但是氣泡的走向都是不規律的。

如何實現氣泡的精準操控?這始終是懸而未決的難題。Galloping bubbles 現象的發現,首次實現了控制氣泡規律運動的方法。

在這項研究中,關劍輝與同事采用了“三步走”戰略,通過“實驗-模擬-理論”為研究結果的可靠性畫上了一個完美的閉環。

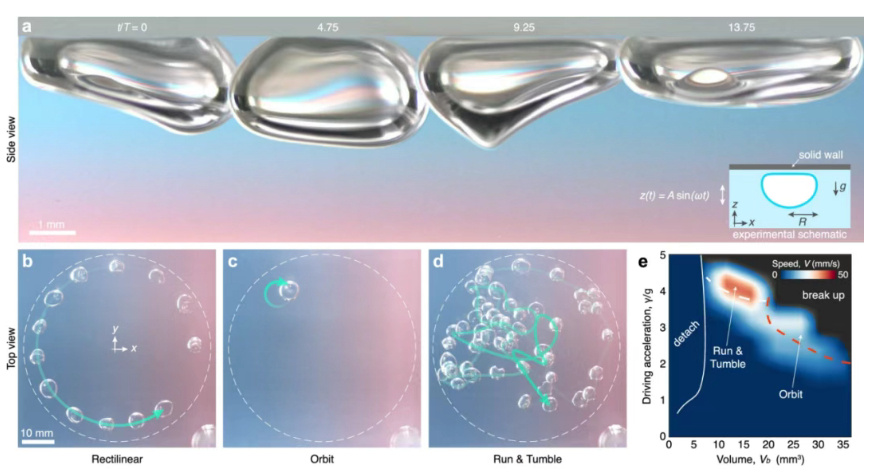

(a)氣泡在 “疾馳”時的形狀變化 (b-d)通過調節氣泡體積和驅動力,“疾馳”氣泡可呈現不同的區域探索模式,包括直線運動、軌道運動和類似于生物體搜索策略的“奔跑 - 翻滾”運動。| 圖源:官網

在實驗中,團隊先是通過向充滿硅油的透明流體腔注入氣泡,氣泡由于受到浮力會附著于頂部壁面的薄液膜上。此時通過電磁振動臺驅動流體腔垂直振動,當驅動振幅超過臨界閾值AG時,氣泡便開始“疾馳”。

通過調節氣泡體積和驅動力,“疾馳”氣泡可呈現不同的運動方式,包括直線運動和軌道運動,以及“奔跑-翻滾”運動。

由于“疾馳”氣泡的幾何形狀復雜,為了該現象的普遍性,團隊通過模擬納維-斯托克斯(Navier-Stokes equations)方程,發現半球形氣泡在相同參數范圍內也會出現“疾馳”現象,且與實驗中氣泡的形狀振蕩相似,這表明在兩種構型中相同的振動模式對運動起作用。

接著,對半球形“疾馳”氣泡進行光譜分析,將氣泡界面投影到球諧函數正交基上,發現其形狀主要由兩個軸對稱模式和一個非對稱模式主導,非對稱的模式在氣泡開始自推進時才出現,它與振蕩基態的耦合是氣泡產生凈推進的關鍵。為探究“疾馳”對稱性破缺是否為氣泡所特有,團隊推導了簡化振蕩器模型。

簡化振蕩器模型揭示了該機制在其他系統中實現的可能性,團隊在文末通過一系列概念驗證實驗,展示了其在多領域的應用潛力,如傳熱系統中的氣體去除、微流體的清潔和運輸、基于氣泡的計算等。

一次實驗差錯打開新大陸

“我剛來北卡的時候,最開始是在研究奔跑的法拉第波(Traveling Faraday waves),疾馳氣泡的發現是偶然之舉。”

關劍輝丨圖源:本人提供

法拉第波是液體表面在垂直周期性振動作用下產生的駐波圖案,由英國物理學家邁克爾·法拉第(Michael Faraday)于1831年首次系統研究。傳統法拉第波為駐波,但關劍輝發現通過施加外界條件可激發行波式傳播,即“奔跑的法拉第波”。

“將液體放進一個圓形容器,然后上下震動,產生的法拉第波竟然可以快速地自轉。有一次做實驗,我發現一個小氣泡跑進了這個圓形容器,在振動的時候,這個小氣泡沿著容器壁飛快地奔跑。我于是就把這現象記錄了下來。”

研究流體出身的關劍輝仿佛發現了新大陸,他和物理數學實驗室主任Pedro J. Sáenz提出了同一個問題,為什么氣泡會動,且會垂直于震動方向動呢(氣泡的跑動方向與振動方向成90度角)?

帶著疑問,關劍輝繼續向內追問,這個規律是偶然的,還是普遍的?如果是普遍的,氣泡除此之外還有哪些運動方式?進一步地,如何控制氣泡按照預期目標進行運動?由此,關劍輝采用了上文提及的“三步走”策略,將心中的疑問一一擊破。

當問及這項研究中遇到最大的挑戰時,關劍輝表示,“很多人會覺得注射體積大小一致的氣泡很簡單,其實如何控制氣泡大小非常困難。”

在實驗準備中,先是在流體腔內填充運動粘度為固定值的硅油,利用校準的注射泵通過頂部壁面小孔注入已知體積的氣泡,通過多種方法確保氣泡體積測量誤差在5%以內。實驗裝置還要經過嚴格的兩步調平過程,以消除表面傾斜對氣泡運動的影響。

另外,在整個實驗中要保證環境和溫度不變,因為溫度的變化會對氣泡的體積有直接影響,熱脹冷縮。裝配了空調的實驗室在一天中也是有溫度波動的,通常在早上最冷,到中午溫度會升高,直到下午溫度才會趨于穩定,所以把握好做實驗的時機很重要。

實驗中使用高速相機從側面拍攝氣泡形狀演變,利用CCD相機從上方跟蹤氣泡軌跡和速度,通過粒子圖像測速技術(PIV)可視化氣泡界面振蕩產生的流場。

除了證明氣泡能自發打破對稱性沿著上壁“疾馳”,研究團隊還繼續改變外界條件調控氣泡不同的運動模式,通過成千上百次的實驗數據繪制了氣泡動力學隨驅動加速度和氣泡體積變化的相圖,明確了不同運動模式出現的參數范圍。

通過概念性驗證,關劍輝對“疾馳氣泡”未來的應用前景充滿憧憬,“疾馳”機制可用于從成核點排出氣泡,在沸騰過程中避免氣泡聚集影響傳熱效率,今后可以運用在航天領域。

關劍輝表示,“目前我們正在把Galloping Bubbles中提及的實驗、模擬、理論三部分繼續深化,打算寫成3篇paper投到journal of fluid mechanics;以及還在思考,如果把兩個或者多個氣泡放在一起,它們會怎么樣運動。”

海外求學多年,游子選擇回家

關劍輝2017年博士畢業于諾森比亞大學紐卡斯爾分校,獲得物理學博士學位。隨后,他在牛津大學工程科學系擔任博士后研究助理,并于2019年出站。2019到2024年間,他是北卡羅來納大學教堂山分校數學系的博士后研究助理,并兼任數學助理教學教授。研究專長在于實驗流體力學、軟物質物理學和植物科學。“我從來沒有想到自己會走到科研這條路上”,關劍輝直言。

關劍輝1990年出生于廣州,14歲時,他跟隨父親前往英國學習生活,“在國內成績挺好的,到了英國英語不過關,學習非常困難”,他回憶起往事,“父親在外務工,基本上我一個人在家,這鍛煉了我獨立自主的能力。如果父親沒有執意帶我出國讀書,可能這輩子我都沒機會出去(笑)。”

由于大學考得不是很理想,關劍輝勉強去了排名較低的Nottingham Trent大學讀物理。幸運的是本科成績還不錯,他得到了3+1本碩連讀的機會。也正是在大學最后一年,關劍輝得到了在實驗室工作的機會,由此點燃了做科研的興趣。

“我小時候就對生物特別好奇,本科(碩士)最后一年導師給了我一個研究項目,很多昆蟲可以將一層薄薄的空氣鎖于身體上,從而可以在水里生活,我覺得很有意思。”關劍輝談起過往,“之后碩士導師將我推薦給了博士導師,當時組里的研究方向是仿生學,我們在研究一種疏水材料,這最初從豬籠草的表面發現的。說來也巧,小時候母親帶我去買過豬籠草。”

關劍輝與母親 | 圖源:本人提供

博士畢業后,關劍輝前往牛津大學,開始第一份博士后的研究工作。除了實驗室工作,關劍輝和同數學系的一個博后以及牛津植物園的院長合作研究,用物理學和數學來研究植物的進化,分別在journal of royal society interface和science advances發表了兩篇自助自導的文章,“沒有經費,純興趣驅動,導師允許我們自由探索。”

從牛津大學出站后,關劍輝想換一個環境挑戰自我,于是前往北卡開始第二份博士后研究工作。在博后工作階段,助理教授兼物理數學實驗室主任Pedro J. Sáenz主導整個項目,關劍輝主要負責實驗部分,本科生Connor W. Magoon(目前在讀博)主要負責模擬部分,另一名博后Saiful Tamim負責理論部分。“此外,我們和普林斯頓大學的Howard Stone教授也有合作,我們這篇文章是整個團隊的工作。”

“這篇文章發表后,Pedro非常高興,他說我們發現了一座流體界的金礦!”當被問及同儕如何評價這項工作時,關劍輝笑起來,“審稿人認為我們的文章簡潔有力,所以只有一輪審稿就絲滑通過了!”

除了泡實驗室,關劍輝一大興趣愛好是旅游,他直言自己總能在旅途中收獲電光火石的靈感。他的微信頭像就是他在秘魯徒步時留下的照片,“我想一下,目前已經去過了37個國家。我之前有一個愿望是在35歲之前把七大洲走完,現在看來這個愿望得改一改(笑),那就把這個改成我40歲的愿望吧。”

目前關劍輝已從北卡博士后出站,在等待合適的求職機會。“我已經五年沒有回家了,希望這個階段在家里多陪陪母親,之前一家三口分居三大洲,每天只能視頻通話。”

末了他補充一句,“等忙完這陣子,有空去打卡澳洲和南極洲。”

特 別 提 示

1. 進入『返樸』微信公眾號底部菜單“精品專欄“,可查閱不同主題系列科普文章。

2. 『返樸』提供按月檢索文章功能。關注公眾號,回復四位數組成的年份+月份,如“1903”,可獲取2019年3月的文章索引,以此類推。

版權說明:歡迎個人轉發,任何形式的媒體或機構未經授權,不得轉載和摘編。轉載授權請在「返樸」微信公眾號內聯系后臺。

來源: 返樸

內容資源由項目單位提供

科普中國公眾號

科普中國公眾號

科普中國微博

科普中國微博

幫助

幫助

返樸

返樸