如果你曾在新聞、紀(jì)錄片或植物園的活動(dòng)宣傳中見過“世界上最臭的花”,那么你大概率已經(jīng)認(rèn)識(shí)了主角——巨魔芋(Amorphophallus titanum),又被稱為“尸花”。它擁有世界上最大的非分枝花序,成株高度可達(dá)三米,每次開花時(shí)都會(huì)釋放出類似腐肉的氣味,因此得名“尸花”。它的出現(xiàn)總能吸引眾多觀眾排隊(duì)圍觀,成為媒體報(bào)道中的自然奇觀。

但這場自然奇觀的背后,卻潛藏著一種鮮為人知的危機(jī)。我們看到的是花開時(shí)的熱鬧,卻忽略了它正走向“基因孤島”的事實(shí)。最近,來自西北大學(xué)與芝加哥植物園的研究人員在Annals of Botany上發(fā)表的一項(xiàng)研究指出:盡管全球植物園種植了大量巨魔芋,但由于長期缺乏標(biāo)準(zhǔn)化的記錄管理和對(duì)譜系信息的重視,反而加速了這一瀕危植物的“隱性滅絕”。

巨魔芋(學(xué)名:Amorphophallus titanum)在盛花期盛開,拍攝于美國華盛頓特區(qū)的美國植物園。圖片來源:Erik Cox Photography/Shutterstock.com, Encyclop?dia Britannica

研究揭示的危機(jī):遺傳多樣性的流失

這項(xiàng)研究的目標(biāo)是試圖通過收集全球植物園的種植記錄,為巨魔芋建立一套完整的“族譜”,即植物個(gè)體之間的繁殖關(guān)系追蹤。研究者向203家擁有巨魔芋的植物園發(fā)出信息請(qǐng)求,最終從111家機(jī)構(gòu)獲得了1188株個(gè)體的信息,涵蓋野外采集、克隆體、人工繁殖等不同來源。

然而,這份看似“海量”的數(shù)據(jù)卻充滿漏洞。許多植物的“出生信息”不詳:不清楚是種子還是無性繁殖得來,無法確定父母植株,甚至無法確認(rèn)其是否為克隆體。由于沒有統(tǒng)一的記錄標(biāo)準(zhǔn),很多信息都需要依靠研究者自行推理或“拼圖式”還原。部分記錄來自手寫筆記、媒體報(bào)道、非結(jié)構(gòu)化文檔,信息質(zhì)量參差不齊。

最令人擔(dān)憂的是,全球大多數(shù)巨魔芋個(gè)體都源于少數(shù)幾次野外采集事件,尤其集中在1993年與1995年的幾次采種活動(dòng)。從遺傳角度看,這種“基因瓶頸”意味著雖然個(gè)體數(shù)量增加了,但種群的基因庫卻未同步擴(kuò)展,甚至可能正在萎縮。

記錄缺失的現(xiàn)實(shí)后果:繁殖退化與近親交配

保護(hù)瀕危物種,最關(guān)鍵的是保住它們的遺傳多樣性。遺傳多樣性越高,物種面對(duì)病害、氣候變遷等外部環(huán)境時(shí)就越具彈性和恢復(fù)力。而在巨魔芋的案例中,研究者發(fā)現(xiàn)至少24%的個(gè)體是通過克隆獲得的,近30%的人工授粉行為發(fā)生在親緣個(gè)體之間,更有大量個(gè)體的譜系信息完全缺失。這意味著很多植物園可能正在無意中進(jìn)行“近親繁殖”,而沒有任何警覺。在自然界中,近親繁殖通常會(huì)導(dǎo)致“近交衰退”——個(gè)體體質(zhì)變差、抗病能力下降、生殖力減弱。而在植物園這個(gè)“人工控制”的環(huán)境中,倘若缺乏科學(xué)數(shù)據(jù)的支持,反而會(huì)人為放大這些風(fēng)險(xiǎn)。

讓小編印象深刻的是研究中的一句話:“看似龐大的種群規(guī)模,其實(shí)可能只是少數(shù)基因的無限復(fù)制。” 這讓小編意識(shí)到,僅僅追求數(shù)量的增長并不能真正拯救一個(gè)瀕危物種。缺乏質(zhì)量與多樣性的增長,只會(huì)讓保護(hù)工作變成一場“空轉(zhuǎn)”的表演。

特殊物種的“困境”:既不能種子冷藏,又難自然授粉****

巨魔芋被歸類為“特殊物種”(Exceptional Species),即無法通過傳統(tǒng)種子儲(chǔ)存方式進(jìn)行保存的植物。它的種子無法忍受低溫,因此不適合進(jìn)入種子庫保存。換言之,我們必須依靠植物園中一株株“活著的個(gè)體”,一代一代地延續(xù)其存在。

這對(duì)植物園提出了非常高的要求。首先,巨魔芋的花期極為罕見且不可預(yù)測(cè),一株個(gè)體可能十年才開一次花;其次,它的“雌雄異熟”特性導(dǎo)致雌花和雄花并不同期開放,自然授粉極為困難;而人工授粉往往也因技術(shù)限制、信息缺失、時(shí)間錯(cuò)位等多種原因無法順利進(jìn)行。除此之外,目前野外存活的巨魔芋個(gè)體已寥寥無幾(不超過200株),新的基因輸入機(jī)會(huì)幾近為零。

所以我們對(duì)“現(xiàn)有個(gè)體”的管理必須更加精準(zhǔn)、科學(xué)。

我們?cè)撊绾窝a(bǔ)救?——數(shù)據(jù)即生命

研究者提出了五條改進(jìn)建議,讓植物園能更好地保護(hù)尸花這種珍稀植物。第一,野外采集植物時(shí)要把信息記清楚,比如它來自哪、是哪株母本、和其他植物有沒有親戚關(guān)系。第二,全球的植物園最好都用統(tǒng)一的數(shù)據(jù)系統(tǒng),比如BGCI提供的“PlantSearch”家譜平臺(tái),這樣大家的信息就能對(duì)得上。第三,每次人工授粉時(shí),要記下是哪兩株植物“結(jié)婚”,避免反復(fù)用同一套基因。第四,植物在不同植物園之間轉(zhuǎn)移時(shí),別只送植物本身,它的“出生證”和“家庭背景”也要一并跟上。最后,第五點(diǎn)是,各個(gè)機(jī)構(gòu)最好統(tǒng)一使用“種植編號(hào)”的標(biāo)準(zhǔn),別一個(gè)地方指的是一整批,另一個(gè)地方卻只代表一株植物,這樣容易出錯(cuò)。

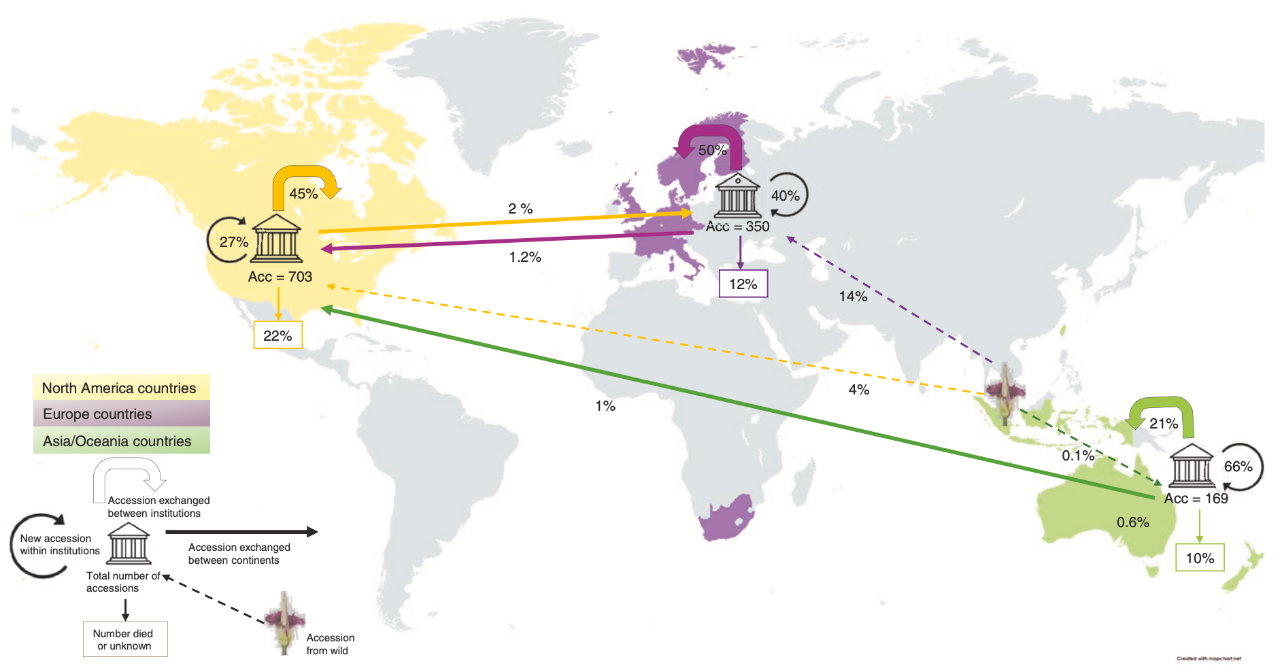

研究所收到的異地保存植物個(gè)體記錄來源國家的分布圖。箭頭表示植物個(gè)體在不同大陸收藏群體之間的流轉(zhuǎn)路徑。Acc為“種植編號(hào)”(accessions)的縮寫。圖片來源:Murrell et al. — Pedigree tracking in ex situ metacollection of Amorphophallus titanum

小編認(rèn)為,這些建議不僅切中問題核心,而且具有可實(shí)施性。尤其是“家譜系統(tǒng)”的建設(shè),不僅能讓研究者清晰掌握當(dāng)前種群結(jié)構(gòu),更能為未來繁育策略提供科學(xué)依據(jù)。就像動(dòng)物園多年來堅(jiān)持的譜系管理制度那樣,它能有效降低近親交配幾率,提高整體基因多樣性。

此外,研究者還建議建立“花粉庫”——一個(gè)類似“種子庫”的概念,用以冷凍保存花粉,從而打破地理和時(shí)間的限制,實(shí)現(xiàn)不同植物園之間的基因交流。我認(rèn)為這一點(diǎn)具有劃時(shí)代的意義,它能讓遙遠(yuǎn)的植物“跨洲繁育”,為現(xiàn)有基因池注入新鮮血液。

小編的反思:我們能否承擔(dān)起“人類植物銀行”的責(zé)任?

讀完這篇研究,小編反復(fù)思考一個(gè)問題:植物園到底是什么?

是展示自然奇觀的場所,還是生物多樣性的“最后堡壘”?若是前者,我們只需關(guān)注觀賞效果和公眾教育;但若是后者,我們必須以近乎科學(xué)家的標(biāo)準(zhǔn)來要求自己。

巨魔芋的例子提醒我們:即便是一朵最引人注目的花,也可能因?yàn)楸澈蟮摹皵?shù)據(jù)斷檔”而走向滅絕。我們不能再用“園藝愛好”或“生態(tài)展示”來替代對(duì)瀕危植物的系統(tǒng)管理。每一株植物的來歷、繁育、交換、死亡,都是生態(tài)系統(tǒng)中的一環(huán),記錄與管理它們,就是記錄和管理未來。

這一課,不僅適用于巨魔芋,也適用于全球所有瀕危植物種類。

寫在最后:下一次盛放,不只是奇觀

或許我們依然會(huì)在下一次巨魔芋盛開時(shí)感嘆其壯麗與神奇。但愿那一刻,我們不只是被它的“外在表演”所打動(dòng),更能意識(shí)到一場全球性的保護(hù)行動(dòng)正悄然展開。而這場保護(hù),不再是靠“多種幾株”來實(shí)現(xiàn),而是靠“更好地知道我們種了什么、怎么種、種給誰”。是的,記錄也許看起來很枯燥,但它恰恰是生命最真實(shí)的延續(xù)。如果沒有清晰家譜,再驚艷的花,也可能只是最后一代的回光返照。

(注:本文僅代表資訊,不代表平臺(tái)觀點(diǎn)。歡迎留言、討論。)

作者 | 唐嘉蔚

審核 | Maggie

排版 | 綠葉

參考資料略

來源: 海洋與濕地

科普中國公眾號(hào)

科普中國公眾號(hào)

科普中國微博

科普中國微博

幫助

幫助

中國綠發(fā)會(huì)

中國綠發(fā)會(huì)