在氣候變化與糧食安全雙重壓力下,如何提升土壤“固碳力”成為全球農業的焦點。我國西南大學團隊近期在《農業科學與工程前沿》發表研究,通過一項長達280天的原位實驗,揭開了雞糞與廚余堆肥在土壤中分解的“效率密碼”——雞糞的碳氮保留效率更高,且更易形成穩定腐殖質,但腐殖化程度越高,碳氮流失反而越嚴重。這一發現為有機肥精準施用提供了科學依據。

“土壤碳庫”的秘密:分解與保存的博弈

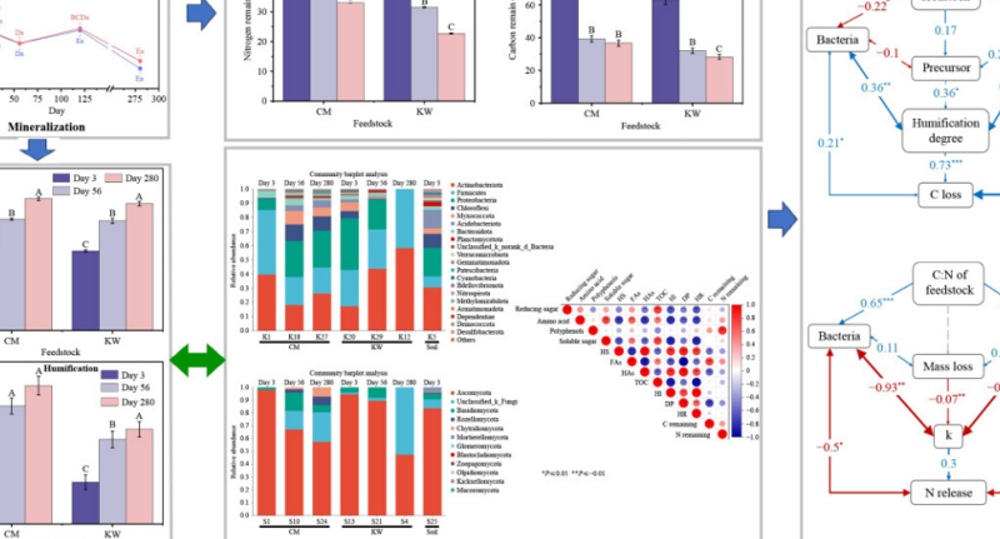

土壤有機碳(SOC)是土壤健康的核心指標,既能緩解溫室效應,又能提升作物產量。此前研究認為,持續施用有機肥是增加SOC的關鍵,但不同有機肥的“固碳效率”差異顯著。例如,秸稈還田的碳保留率可達40%,而禽類糞便僅23%。這種差異源于有機肥分解的兩個關鍵過程:礦化作用(微生物分解有機物釋放二氧化碳和養分)和腐殖化(有機物轉化為穩定的腐殖質)。

西南大學團隊以雞糞(CM)和廚余堆肥(KW)為對象,模擬其在紫色土中的分解過程。實驗發現,兩種有機肥的初始質量在28天內流失超50%,碳和氮的損失分別達64%-72%和62%-85%。“就像廚房剩飯快速腐爛一樣,易分解的碳水化合物和蛋白質是初期流失的主力。”論文通訊作者肖然解釋。

腐殖化雙刃劍:碳氮保存的“意外陷阱”

盡管分解速度相近,兩種有機肥的“命運”卻大不相同。雞糞的碳氮保留效率顯著高于廚余堆肥,且在腐殖化過程中形成更多腐殖酸(HAs)和腐殖質(HS)。腐殖質相當于土壤的“永久保存庫”,但研究發現,腐殖化程度越高,碳氮流失反而越嚴重。例如,雞糞的腐殖化指數(HI)比廚余堆肥高15%,但其碳損失率也高出8%。

“腐殖化需要消耗大量前體物質,比如糖類和氨基酸,這些物質在反應中會釋放二氧化碳。”肖然表示。實驗數據顯示,雞糞處理組的還原糖含量始終穩定在10克/千克,而廚余堆肥的還原糖先降后升,表明其腐殖化過程更依賴微生物代謝的動態平衡。

微生物的“分工協作”:誰在主導分解?

研究進一步分析了土壤微生物群落的演變。在分解初期,放線菌門和厚壁菌門主導易分解有機物的降解;隨著腐殖化進程,變形菌門和酸桿菌門的比例上升,它們更擅長分解木質纖維素等復雜物質。有趣的是,雞糞處理組的真菌多樣性持續增加,尤其是擔子菌門,這類真菌能合成酶分解頑固有機物,推動腐殖質形成。

“微生物就像土壤中的‘施工隊’,不同階段需要不同工種的配合。”研究團隊通過結構方程模型發現,有機肥的碳氮比(C:N)是腐殖化的核心驅動力。雞糞的C:N為4.89,廚余堆肥為16.8,低C:N更利于微生物快速代謝,但也加速了碳氮釋放。

農業固碳的未來:精準調控有機肥

研究為有機肥應用提供了新思路:高腐殖化不等于高效固碳。例如,雞糞雖能形成更多腐殖質,但需控制用量以避免過度分解;廚余堆肥分解較慢,適合作為長期碳源。此外,調控土壤微生物群落結構可能成為提升固碳效率的關鍵。

“這項研究像是一本‘有機肥使用說明書’。”未參與研究的土壤學家評論稱,“未來若能結合田間試驗驗證,將助力我國農業綠色轉型。”

注意:封面圖來自新華社

來源: 農業科學與工程前沿

科普中國公眾號

科普中國公眾號

科普中國微博

科普中國微博

幫助

幫助

Engineering前沿

Engineering前沿