農田溝渠與溪流系統不僅在農業生產中發揮著排水和灌溉的關鍵作用,同時也是農田與下游河流與湖泊等水體間水源、能量及物質輸移的重要通道。近期發表在《國家科學評論》(National Science Review)的一項研究揭示,這一廣泛分布的農田溝渠與溪流系統還是全球碳排放的熱點區域。

中國科學院南京土壤研究所、中國科學院南京地理與湖泊研究所等單位相關科研人員系統剖析了農田溝渠—溪流系統的碳循環過程,評估其在全球碳排放通量中的重要作用。研究發現,農田溝渠—溪流系統單位面積的碳排放強度遠超大型河流、湖泊及水庫等其他內陸水體,因而該類水體是長期被忽視的碳排放熱點區域。

農田溝渠與溪流:面積占比不高,碳排放貢獻顯著

農田溝渠在農業景觀中形成密集網絡,盡管其面積通常僅占農業景觀的3%–5%,卻能貢獻15%–50%的年碳排放量。例如,在英國,農田溝渠總長度約60400公里,遠超溪流和河流總長度(26700公里)。荷蘭農田溝渠總長高達30萬公里,而瑞典的溝渠總長更是達到75.6萬公里,覆蓋面積約690 km2,雖不足瑞典全國湖泊總面積(約38000 km2)的2%,但卻貢獻了全國淹水濕地(包括水庫和坑塘)甲烷(CH?)排放量的84%。

我國華北平原農田溝渠的單位面積CH?排放通量(333 μmol m?2 h?1)是全球內陸水體均值的4倍,而CH?溶存濃度(14.8 μmol L?1)則超過全球河流和溪流均值的10倍。此外,這類溝渠的單位面積CH?排放通量是與之相連河流的12倍,單位面積CO?排放通量是對應河流的5倍。盡管華北平原溝渠僅占農田面積的3.3%,其溫室氣體排放量(26.6 Gg CO?當量/年)卻已接近該地區凈溫室氣體排放總量(約88 Gg CO?當量/年)的30%,突顯了農田溝渠在內陸水體碳排放中不成比例的重要貢獻。然而,這類集約的溝渠—溪流系統中有機碳轉化與碳排放機制尚不明朗,尤其是內部碳循環過程仍缺乏量化分析。

農業管理活動加劇溝渠—溪流系統碳排放

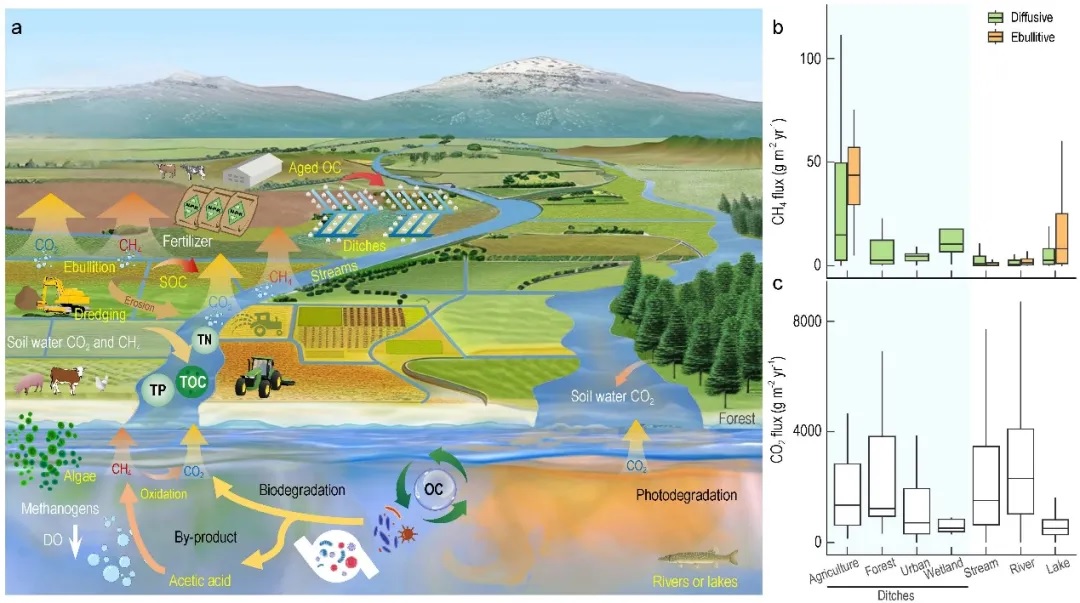

農業活動改變下游水體理化環境、有機質的組成及微生物代謝功能,進一步增強了溝渠和溪流中CO?與CH?的產生(圖1a)。集約化耕作、施用生物炭或有機肥等農業實踐提高了土壤有機質含量,并改變了有機碳的形態。毀林開荒和農業擴張則使得深層土壤遭受侵蝕,使得原本穩定的深層老碳(Δ1?C值為-179±16‰,14C年齡約1500年)被活化,并使受干擾的溪流中有機質變得更具生物活性,富含能量且化學多樣性高,尤其含氮和含硫化合物比例顯著升高。此外,輸入溝渠—溪流中的肥料可提高水體初級生產力,增強微生物代謝活動,加速有機質分解,并提高藻類和微生物來源的自生有機質比例(圖1a)。這些過程導致溝渠與溪流系統中有機酸及雜原子有機化合物占比升高,從而進一步促進該類水體中CO?和CH?排放。

農田溝渠—溪流系統通常具有較高的表面積和體積比,并持續匯集來自周邊農業景觀的高活性有機質、養分及溶解性CO?和CH?輸入。溝渠大多為緩流水體,利于沉積物積累、挺水植被生長以及缺氧條件的形成,從而為CH?的產生和排放提供了理想環境(圖1a)。這些因素共同作用使得農田溝渠成為CO?和CH?的排放熱點,其排放量顯著高于其他內陸水體。值得注意的是,盡管低級別溪流與河流(1-4級)在河流網絡中的面積相對較小,但它們對碳排放總量的貢獻可占溪流和河流CO?總排放量的70%。

全球農田溝渠系統的碳排放量估算

初步估算結果表明,全球范圍內溝渠每年以CO?形式排放30.0 Tg C(95%置信區間:22.4–37.7 Tg C),以N?O形式排放0.03 Tg N(95%置信區間:0.01–0.05 Tg N),并以CH?形式排放3.5 Tg,相當于全球人為CH?排放量的0.2%–3%。溝渠中單位面積CH?排放通量與溫度呈正相關,并在富營養溝渠中達到最高水平。溝渠的CO?排放通量受土地利用類型、氣候條件、營養狀況、土壤類型及水文情勢等諸多因素影響,并未表現出明顯的全球尺度變化模式,這可能與局部環境及管理條件的高度異質性有關。

農田溝渠單位面積CH?年排放通量(擴散通量中位數18.3 gCH?m?2yr?1,冒泡通量44.7 gCH?m?2yr?1)遠超其他類型溝渠、溪流(中位數:4.4和1.3 gCH? m?2yr?1)、河流(中位數:2.7和3.3 gCH? m?2yr?1)以及湖泊(含水庫,中位數:2.9和10.3 gCH? m?2yr?1)(圖1b)。農田溝渠單位面積CO?年排放通量雖高于其他類型溝渠和湖泊(含水庫),但低于溪流和河流(圖1c)。這一差異與溝渠較低的流速(即較小的水-氣交換通量)及較緩的水力更新周期密切相關。

圖1 農業實踐活動加劇土壤有機質輸入至溝渠溪流水體,改變水環境特征,并促進溝渠溪流CO?和CH?排放(a)。不同類型溝渠、河流及湖泊(含水庫)的單位面積擴散和冒泡CH?排放通量(b)和CO?排放通量(c)分異特征。

研究展望

盡管農田溝渠和溪流系統已被確認是CO?和CH?排放的熱點,然而現有數據仍存在顯著缺口。例如,關于甲烷氣泡排放、晝夜排放模式、受干濕季節影響的溝渠面積估算及農田溝渠—溪流系統碳通量的時空變化等關鍵數據依然存在嚴重不足。未來研究需進一步加強實地野外觀測,揭示農田溝渠和溪流系統碳排放的時空動態及驅動機制,并結合遙感與水文-生物地球化學模型,提高農田溝渠—溪流系統碳通量評估的精度。同時探究綠色低碳的農業灌排管理措施,如疏浚溝渠、植被恢復和水位調控可能對農田溝渠和溪流系統碳排放產生的積極影響,以服務于農田生態系統增匯減排并促進農業可持續發展。

來源: 《中國科學》雜志社

科普中國公眾號

科普中國公眾號

科普中國微博

科普中國微博

幫助

幫助

《中國科學》雜志社

《中國科學》雜志社