距離地球約400公里高度運行的空間站,不僅是人類在地外空間的大型科學實驗平臺,更是人類邁向深空探索的前哨站。空間站內微重力、輻射、密閉、寡營養等復雜條件相互交織,與人類共生的微生物對艙內生態系統和材料設備的影響作用不可忽視。空間站微生物群落的形成、分布、生態維持機制,以及微生物與空間環境、航天員之間的物質與能量的傳遞和交換,都已成為前沿科學問題。同時,空間微生物的研究對于保障載人航天任務、開展地外生命探索以及開發和利用微生物資源,均具有極其重要的意義。

近日,《中國科學:生命科學》英文版在線發表由航天神舟生物科技集團有限公司、北京空間飛行器總體設計部、中國農業大學等合作的研究論文,首次全景式解讀了我國空間站運營早期的環境微生物群落特征和時序性變化,不僅為我國空間站微生物生態研究提供了重要的基礎數據,還為未來長期載人航天任務中的微生物管理提供了科學依據。

研究團隊精心設計并開展了多批次、全艙段、全景式的居留艙微生物監測任務(CHAMP),綜合運用宏基因組學、比較基因組學和微生物培養法等技術手段,深入解析了我國空間站內微生物群落的結構、功能、動態變化及適應機制(見圖1)。通過與國際空間站(International Space Station, ISS)的對比分析,該研究建立了我國空間站運營早期環境微生物水平的研究基線,并探討了微生物在地外空間長期駐留形成的共同特征與模式。

圖1 中國空間站居留艙微生物監測計劃的采樣設計與環境微生物整體調查結果。

(A)中國空間站與地面AIT(航天器總裝、集成、測試)中心環境樣本采集位點信息;(B)中國空間站環境微生物采集模塊與實施;(C)對中國空間站與地面AIT環境樣本培養得到的微生物分類;(D)中國空間站與ISS不同批次在多采樣位點上的相對豐度展示;(E)中國空間站環境樣本與ISS環境樣本物種組成在不同分類水平上相對豐度差異。

研究系統性解析了中國空間站早期兩個批次數據與國際空間站樣本的對比結果,揭示了微生物群落組成格局的共性與差異性、微生物物種共生格局以及位點駐留情況。同時,基于空間站和地面AIT(航天器總裝、集成、測試)中心的關鍵分離物種的種內變異模式,初步探討了微生物的空間適應性及其可能的遺傳層面驅動力。得到了以下結論:

(1)我國空間站處于運營早期,環境微生物群落主要由人類相關微生物主導。與國際空間站相比,無論是物種組成還是功能組成上,差異十分顯著。

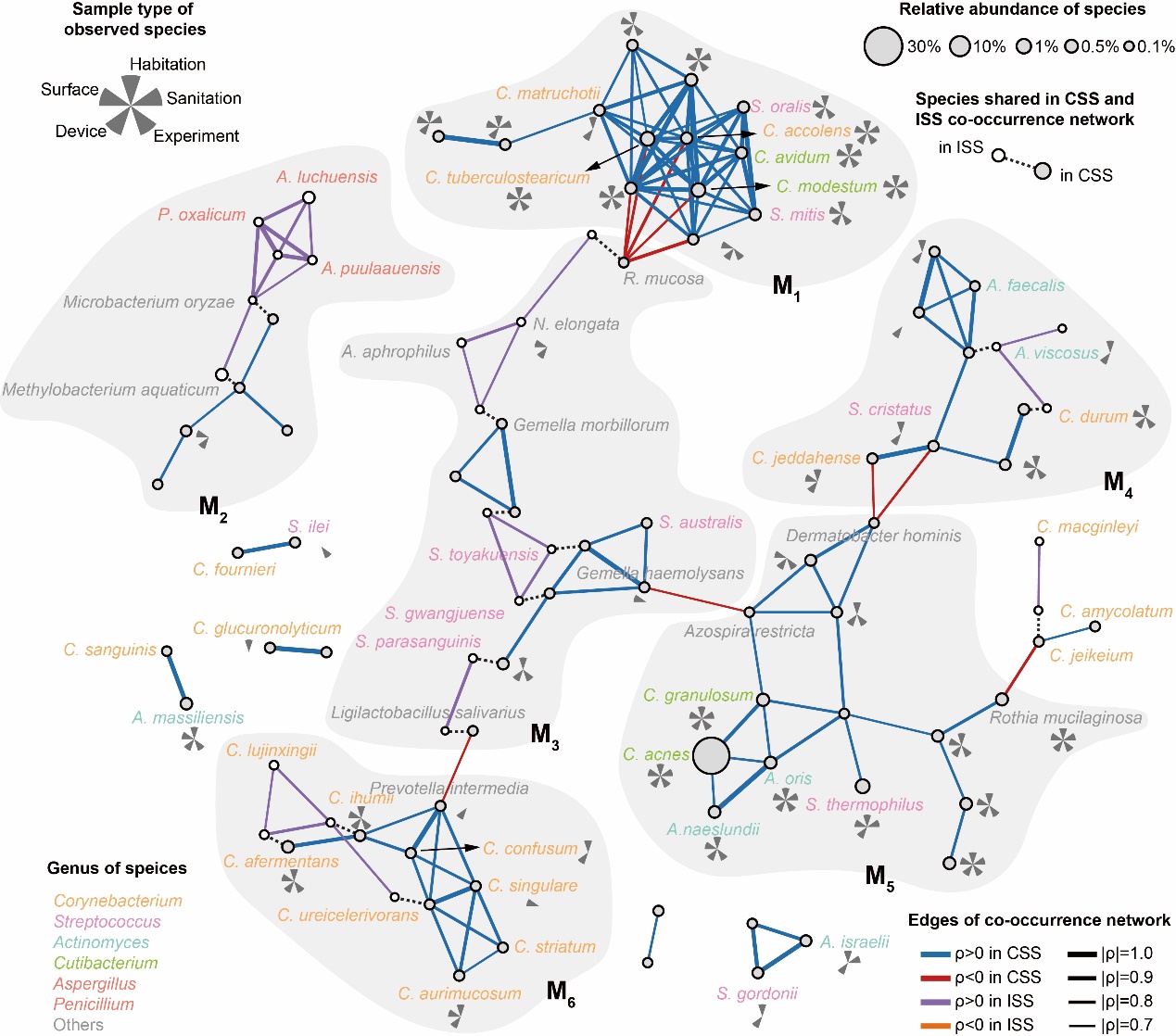

(2)共現性網絡分析顯示我國空間站內微生物互作以細菌-細菌為主,且同屬細菌之間的共現性最為顯著;而在國際空間站內,存在細菌與真菌高度的共現性關系(見圖2)。

(3)不同航天員乘組輪值的時間因素對空間站內微生物群落的組成和功能存在顯著的時序性影響,而微生物的空間分布特征則相對穩定。對一些高豐度物種的種下變異分析揭示了微生物在空間站內的傳播和定殖效應。

(4)比較基因組分析表明,分離自空間站環境的尼爾屬(Niallia)微生物與來自地面AIT中心的近源菌株在生物膜形成和抗逆性方面存在遺傳差異,有很強的空間環境選擇效應。

圖2 中國空間站和國際空間站微生物種水平共現性網絡。

該研究是首次以微生物組學視角全景展現我國空間站運營早期環境微生物變化,標志著我國空間微生物研究領域向前邁出了重要一步。

來源: 《中國科學》雜志社

科普中國公眾號

科普中國公眾號

科普中國微博

科普中國微博

幫助

幫助

《中國科學》雜志社

《中國科學》雜志社