提到核,你首先想到什么?是核武器、日本福島核泄漏事故還是核能發電、核能供暖、核醫學等核技術應用?“科技創新、科學普及是實現創新發展的兩翼,要把科學普及放在與科技創新同等重要的位置。”事實上,核科普工作是核事業可持續發展的關鍵一環,從談核色變到落實國家創新驅動發展戰略,對全面提高核科學素養、營造核能發展的良好社會氛圍具有重要的作用。近些年,伴隨核能事業的繁榮發展,為了讓公眾更加理性認識核,積極支持核,更好推動核工業安全、積極、有序發展,核科普不斷創新路徑,由談何容易逐漸邁向談“核”容易。

△2022年9月,北京,在國家會議中心展區,我國三代核電自主化標志性成果“國和一號”亮相服貿會(圖片來源/視覺中國)

1****消除公眾對核電的擔憂

從我國第一顆原子彈、第一顆氫彈、第一艘核潛艇、第一座國產核電站,到我國自主三代核電“華龍一號”……核科技工業始終是我國戰略性高科技產業的重要組成部分,核科學技術已經成為世界高新技術的重要標志,是國家安全的重要支撐。

在當前雙碳背景下,核能作為全生命周期不排放溫室氣體的清潔能源迎來了更大的發展機遇,這對于優化我國能源結構,保障能源供應,推動生態文明建設意義重大。但與此同時,我國核電發展仍然面臨著公眾接受度低,對核安全仍然心存顧慮等一系列挑戰。曾經有這樣一件趣聞從側面反映了這一現象:“有專家從中核集團打車,上車后司機詢問,把車開到這兒沒輻射吧,沒事兒吧?”盡管聽起來頗有調侃的意味,卻也透露出公眾對于核能安全性的擔憂。

△海南核電基地俯瞰圖 (圖片來源/中核集團)

日前,由生態環境部宣教中心、中國人民大學等單位對吉林、遼寧、河北等12個省共計150個地市縣居民進行的《“雙碳”背景下核能優勢公眾認知度調查報告》也印證了這點。報告顯示,在公眾希望獲得更多的核能知識中,排在前三位的便是安全影響、健康影響和環境效應。徐大堡核電站位于遼寧省葫蘆島市興城市,針對公眾關心的核科普內容,遼寧核電黨建工作處宣傳干事閆旭介紹,“我們制定了核電科普‘十六進’的宣傳路徑,進政府、進社區、進鄉村、進學校、進公益等等,通過科學的核電科普宣傳、真情熱心的公益事業,樹立了遼寧核電積極的企業形象。”他們甚至走進公交系統,面向公交車和出租車司機進行科普宣講,帶領他們實地參觀科普展廳,發放印有科普宣傳內容的座套,“因為我們當地是旅游城市,司機是城市印象的第一張名片,對于核電的整體宣傳絕對是有益的。”最終,秉持全方位無死角的核科普理念,通過大量的積極探索,徐大堡核電科普工作得到了公眾的支持與認可。事實上,鄰避效應在核電站選址與建設過程中,一直以來都是難以回避的問題。山東榮成石島灣高溫氣冷堆核電站的科普工作者曲紫暉,也同樣見證了附近居民態度改變的故事。在廣泛深入的核科普宣傳下,當地老百姓逐步消除了因對核電技術不了解而產生的疑慮,態度也從質疑核輻射、核污染到了解了核能是安全高效的綠色能源,從排斥核電站建在榮成,到感謝核電站提供就業崗位帶動當地經濟的欣喜轉變。

△石島灣高溫氣冷堆核電站示范工程項目,是全球首座具有第四代核電技術主要特征的球床模塊式高溫氣冷堆核電站(圖片來源/國家原子能機構)

2

公眾可能不了解的核技術應用

在很多人的眼中,最貼近生活的核科技便是核電。事實上,除了安全發電外,核科技如今早已經滲透到了生產生活的方方面面,在工業、農業、醫學、公共安全、環保等領域有著十分廣泛的應用場景。正如《“雙碳”背景下核能優勢公眾認知度調查報告》所揭示的,核能盡管有多種用途,但是提到核,近四成公眾首先想到的仍然是核武器、核電站。

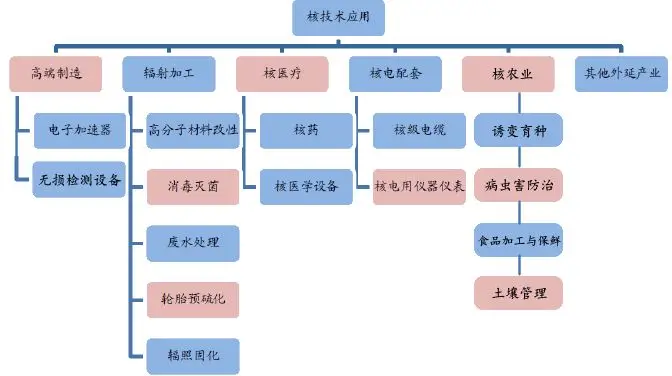

基于公眾對于核技術應用的認知短板,此前在北京舉行的“魅力之光”杯核科普活動10周年暨首屆核工業核科普創意大賽啟動儀式上,多位專家表示應該積極面向公眾進行核應用科技的廣泛科普。例如,在抗擊新冠肺炎疫情中就有鈷60技術的身影,通過輻照滅菌,大大壓縮了醫用防護服從運抵、卸貨到滅菌完成的周期,成功發揮了支援抗疫的作用。在工業領域,利用輻照技術改性高分子材料,可以使其具備低煙、耐高溫、不易老化等優點;經過輻射加工獲得的高性能塑料,可以用于制造衛星器件,制造人工心臟瓣膜、人工關節、人工角膜等等。在農業領域,核技術已廣泛應用于植物輻射誘變育種、農產品和食品輻射加工、昆蟲輻射不育等領域,成為改造、革新傳統農業和促進農業現代化的重要科學技術。在醫學領域,核技術與現代醫學技術相結合,可以預防、診斷和治療疾病。以放射性藥物為例,它是一種含示蹤核素標記的生物制劑,可應用于核醫學示蹤分子診斷技術。與核醫學顯像設備配合使用,其對腫瘤診斷的發現率可達90%。核藥還可用于免疫系統疾病,特別是腫瘤相關疾病的治療。此外,腫瘤放射治療是核技術在醫學領域的重點方向,是通過利用各種放射線(如X線、γ線、電子束等)治療惡性腫瘤的一種局部治療技術,與手術、化療并稱為目前腫瘤臨床治療的三大核心手段。在公共安全領域,X射線、γ射線、中子等探測技術已廣泛應用于航空、鐵路、海運、公路等客運和貨運安全檢查中。在環保領域,核分析技術已應用于大氣污染物監測、水體和各類環境樣品的分析中;利用輻照技術開展大氣、廢水、污泥的凈化處理,能獲得比傳統處理技術更高效、更低能耗、更準確的處理能力。

(圖片來源/中國民用核技術產業網)

3****全媒體時代,創新核能科普路徑

“核科普工作,包括局域科普和廣域科普,局域科普是圍繞項目支持產業發展展開的,廣域科普則是面向全民提升科學素養的。難點更集中在廣域科普上,要讓核科普能真正抵達公眾,讓老百姓愿意聽也聽得懂。”中國礦業大學(北京)教授、文化學院副院長譚爽說。

中國工程院院士葉奇蓁強調了同樣的觀點:“核科普,應該用通俗易懂的方式講述科學道理,同時也要針對老百姓的疑問進行針對性的解惑。”在具體的核科普工作實踐中,來自三門核電有限公司黨建工作處的宣傳干事侯邦軍介紹了他們成功的經驗:利用“魅力之光”等科普活動走遍當地所有的中學,以喜聞樂見的形式向學生和老師傳播核能科普知識;修建1200多平米的工作展廳,充分利用三門核電全國核科普教育基地、臺州市愛國主義教育基地的資源,將科普宣傳、企業形象展示與工業旅游結合起來,大大拓寬了科普宣傳的廣度。“實際上科學傳播的方式很多,除了講課、講座、講解、做科學實驗、微視頻、直播等活動,有計劃地建立一批核科普場館,讓公眾走進科技館,了解到核電和風電、水電一樣是很安全的能源,是未來的發展方向。”中國科學院科學文化傳播中心副主任邱成利指出。■

來源: 北京科技報社

內容資源由項目單位提供

科普中國公眾號

科普中國公眾號

科普中國微博

科普中國微博

幫助

幫助

2024年度科普中國資源薈萃集成示范項目

2024年度科普中國資源薈萃集成示范項目