Ailsa Harvey

永生水母

燈塔水母可見于世界各地的溫暖水域

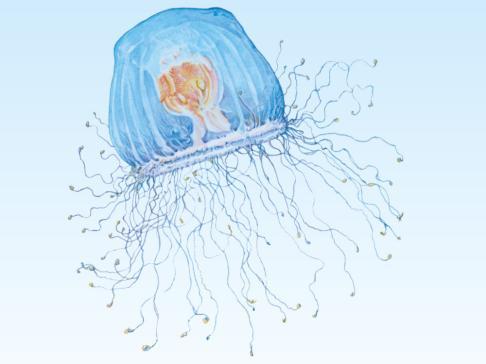

在全球的溫暖水域中,隱藏著一種令人驚嘆的生物——燈塔水母(Turritopsis dohrnii),它們以“永生水母”的美譽,向世人展示了生命的無限可能。

面對歲月的流逝,人類往往渴望“返老還童”,但遺憾的是,這一愿望在現實中難以實現。然而,在自然界中,燈塔水母卻以其獨特的生命循環,顛覆了我們對生命老化的傳統認知。

這些微小的鐘形生物,雖然體型嬌小,高度和寬度均不足5毫米,卻擁有著令人難以置信的生存能力。它們并不遵循單一的生命周期,而是能夠不斷重復循環,仿佛擁有多次重生的機會。這種能力讓燈塔水母在生物界中獨樹一幟,成為了不朽的傳奇。

早在1883年,科學家們就在地中海發現了這種神奇的水母。然而,直到1990年代中期,它們才因“永生水母”的稱號而廣為人知。實驗室的研究揭示了燈塔水母永生的秘密:在特定條件下,它們能夠略過受精階段,直接回復到原始的水螅體型態。這種能力被認為是水母在應對緊急情況,如被局限在狹小空間時的一種生存策略。

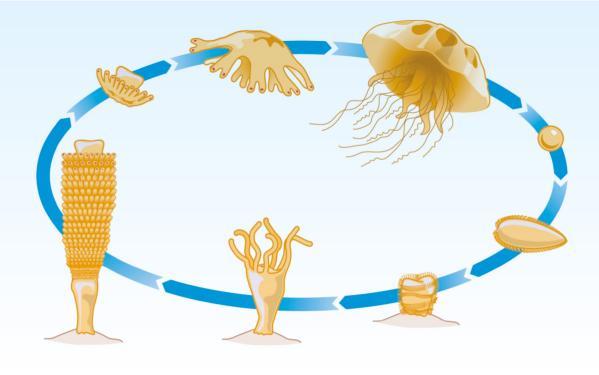

燈塔水母的生命之旅始于卵的受精。當卵發育成實囊幼蟲后,它們便會被釋放到海洋中,開始短暫的游動階段。隨后,實囊幼蟲會定居于海底,一端附著于堅硬表面,逐漸發展出水母的特征,如觸手和口部。在這個過程中,實囊幼蟲會轉變為水螅體,通過不斷的細胞分裂,復制出許多芽體,整體高度也隨之增加。

經過數年的生長,水螅體會從柱頂層層脫落,形成可在海中移動的“碟狀幼體”。這些幼體會逐漸長大成熟,換上成體水母的大型平滑傘膜。而當它們完全長成成體水母時,便擁有了完整的傘膜和發達的觸手。此時,它們竟能通過修改自身細胞,重啟大半的生命周期,再次回到年輕的狀態。

燈塔水母的這種永生能力,無疑為我們揭開了自然界的一個神奇篇章。

鱗足螺

鱗足螺目前僅有三個已知族群

鱗足螺,這種獨特的海螺目前僅被發現存在三個族群。它們生活在印度洋深海的熱泉區域,那里的環境極端且充滿挑戰。為了應對這樣的生存環境,鱗足螺演化出了一種特殊的防御機制——打造鐵質螺殼來保護自己。這種螺殼結構獨特,外層是堅硬的鐵,能有效抵御螃蟹等掠食者的攻擊;而內層則相對較軟,可以緩沖對螺體的沖擊。這一適應深海極端環境的演化策略,充分展示了自然界生物為了生存而展現出的驚人智慧。。

無腦的海鞘

有些種類的海鞘為群聚生活

在浩瀚的海洋中,生活著一種看似平凡卻充滿奇特的生物——海鞘。盡管它們常被誤認為是海中的植物,但實際上,海鞘是一種動物。這些外形酷似馬鈴薯的生物,在發育成熟后,會以一種“無腦”的狀態靜靜地固守在海底,然而,它們的生命歷程遠非如此簡單。

海鞘的幼體階段充滿了活力與探索。出生時,它們形似擁有脊骨和強壯尾部的蝌蚪,能在海洋中自由游弋。這一階段的幼海鞘肩負著一個重要的使命:尋找一個適合它度過余生的棲息地。借助頭部特化的吸器,幼海鞘會在海床、船底甚至是螃蟹的背上尋找理想的附著點。

一旦找到了合適的附著表面,海鞘便開始了它們獨特的生命轉變。它們不再需要腦部來指導行動,因為此時的海鞘已經演化出了一種全新的生存方式。當海水流經它們的鰓部時,海鞘能夠自動從中攝取養分,而它們唯一需要做的,就是釋放出生殖細胞,以確保物種的延續。令人驚訝的是,在找到棲息地后不久,海鞘會主動吃掉自己的腦部,尾巴也會隨之消失。

盡管失去了腦部,海鞘卻并未因此變得脆弱不堪。相反,它們發展出了一種高效的防御機制。當受到外界觸碰時,海鞘會迅速噴出水和廢物,以此來嚇退潛在的掠食者。這種反應已經變得完全自主,僅僅需要特殊的神經細胞來完成,無需腦部的控制。

那么,在沒有腦部的情況下,海鞘又是如何維持生命活動的呢?答案就在于它們體內一群特殊的神經細胞。這些神經細胞能夠感知外界的觸碰,并觸發噴水反應。此外,海鞘還擁有精妙的消化系統和水循環系統。它們通過體內的發狀結構形成水流,從而有效地濾取海水中的養分。同時,一個厚實的保護層緊緊地包裹著海鞘的內臟,為它們提供了必要的保護。

海鞘的心臟雖然形狀長而細,卻能夠高效地將血液泵送至全身各個角落。它們的胃與人類相似,能夠利用酶來分解食物。值得一提的是,盡管海鞘同時具備雄性和雌性的生殖器官,但它們卻無法獨自完成繁殖過程。它們的卵需要在體內等待另一個海鞘的到來,以完成受精的使命。

文中圖片均來源于《How it works》雜志

來源: 科普中國創作培育計劃

內容資源由項目單位提供

科普中國公眾號

科普中國公眾號

科普中國微博

科普中國微博

幫助

幫助

科普中國創作培育計劃

科普中國創作培育計劃