中國科學院北京納米能源與系統研究所舉辦重大科學成果發布會,拓展型麥克斯韋方程組、接觸電致催化兩大重磅原創科學成果發布!

撰文/記者 李慧 新媒體編輯/呂冰心

1月13日,中國科學院北京納米能源與系統研究所(以下簡稱“中科院納米能源所”)在京舉辦重大科學成果發布會。會上,拓展型麥克斯韋方程組、接觸電致催化兩大重磅原創科學成果發布!

中科院納米能源所所長、首席科學家、中科院外籍院士王中林,就兩大成果的發現、推演及研究過程,在會上作了分享。

中國科學院大學黨委常務副書記董軍社,北京市科委中關村管委會二級巡視員劉航,懷柔區人民政府副區長季學偉,北京中醫院大學校長徐安龍,中國科學報社社長趙彥,中關村發展集團黨委副書記周光武、懷柔區政協副主席楊昊天等領導與嘉賓出席發布會。

董軍社在會上致辭,強調兩項重大原創成果的產生,既是納米能源所的大事,也是中國科學院大學的喜事,更是中國科學院和北京市科技共建的又一重要成果。

劉航表示,納米能源所發布原創成果讓人感到振奮,王中林院士拓展的麥克斯韋方程組成功豐富了方程組的運用范圍,奠定了運動介質電動力學的基礎理論;王中林院士團隊在國際上率先提出接觸電致催化,可以大大降低催化劑的選擇和合成門檻,這兩項新成果都是0-1的重要創新和突破。

季學偉代表懷柔區委區政府致辭,希望納米能源所緊緊抓住懷柔國家實驗室和懷柔綜合性國家科學中心建設的重大機遇,聚焦關鍵技術攻關,解決更多卡脖子難題,同時積極促進基礎研究、應用研究與產業發展融通對接,加速推動科研成果轉化落地,努力將科學城建設過程轉化為科技創新和成果轉化的過程,努力為首都“四個中心”功能建設構建力量。

01

拓展型麥克斯韋方程組:

奠定運動介質電動力學的理論基礎

王中林院士經過數年研究和實驗驗證,對麥克斯韋方程組進行了成功拓展,相關成果發表在近期的國際學術期刊Materials Today。該成果的重大意義在于將麥克斯韋方程組基于靜態電磁場理論推廣到運動介質的情形,成功拓展了麥克斯韋方程組的運用范圍,奠定了運動介質電動力學的理論基礎。這是中國科研機構對經典物理學基礎理論創新做出的一次重要貢獻。

學過物理的人都知道,麥克斯韋方程組將電學、磁學和光學統一起來,揭示了三種現象本質的統一性,并預言光也是一種電磁波,其在電磁學與經典電動力學中的地位,如同牛頓運動定律在牛頓力學中的地位。

以麥克斯韋方程組為核心的電磁理論,為無線通信、廣播、航空航天、雷達、遙感、計算機和移動電話等技術領域的發展提供了堅實的科學基礎。

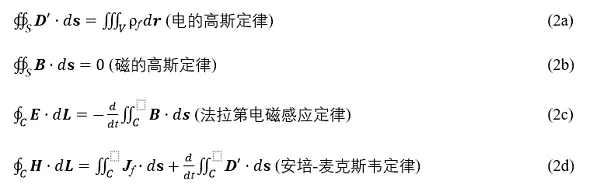

▲麥克斯韋方程組微分形式

▲麥克斯韋方程組積分形式

然而,麥克斯韋方程組存在一個長期被忽視的局限性。該方程組的成立是有條件的,從數學角度看,由積分形式方程組推導出微分形式方程組的基本假設是方程(2c-2d)中的時間微分和曲面積分可以互換:

事實上,方程(3)的成立是假設體系中介質的形狀、分布、體積和表面都不隨時間變化,即處于靜止狀態。然而,這種靜態介質的假設在電動力學教課書中一般沒有注明,因此我們不會關注微分形式麥克斯韋方程組的具體成立條件。相反,在很多領域我們直接用積分形式方程組建立各種理論模型。

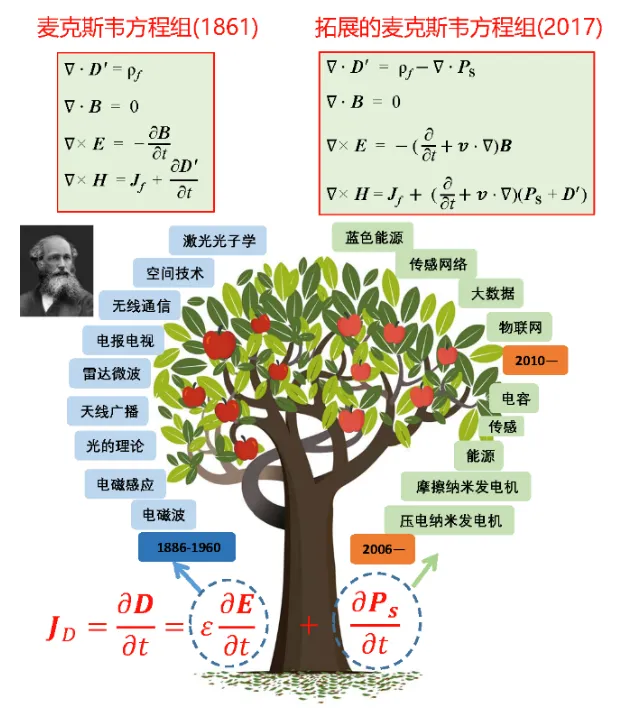

如果介質是運動的,它的分布隨時間變化而變化,例如高速運動的飛機,運行的火車等,此時方程(3)不能嚴格成立。王中林院士首先意識到這個問題,為了推導出在有運動介質情況下的麥克斯韋方程組,他建立了拓展型的麥克斯韋方程組:

王中林拓展麥克斯韋方程組的最初動機是為了發展和完善納米發電機的理論構架。納米發電機是以位移電流為驅動力,將機械能有效地轉換為電能/電信號的一個前沿研究領域,在微納能源、自驅動傳感、藍色能源和高壓電源領域有著重要的應用前景。2006年,王中林及其團隊發明了第一臺壓電納米發電機(PENG),2012年發明了第一臺摩擦納米發電機(TENG)。2017年,他又首次拓展了位移電流的表達式,在電位移矢量D'中引入Ps項,用來推導納米發電機的輸出功率,拓展了它們在能源領域的應用。

▲適用于靜態介質的麥克斯韋方程組、適用于運動介質的拓展型麥克斯韋方程組的比較

2019年,王中林推導出了納米發電機的輸運方程,Ps項的解析表達式,以及不同負載下納米發電機的輸出功率和空間電磁場分布及其輻射的通用表達式。同時給出摩擦納米發電機四種模式的解析,奠定了納米發電機的整體理論構架,形成本學科發展的基本理論基礎。

王中林建立的拓展型麥克斯韋方程組,成功地將電磁場理論推廣到運動的介質情形,解決了經典電磁學使用范圍的問題,奠定了運動介質電動力學的理論基礎,對基礎科學和關鍵前沿技術將產生深遠影響。

如果將該方程組應用于高速運動目標的探測方面,比如運動中的高鐵、高速飛行的飛機、甚至星球運行,可以解決電磁波的產生、發射、相互作用、散射電磁波探測和目標特征精確提取等難題。更重要的是,由于拓展型麥克斯韋方程組中引入了速度項,不但可以研究最常見的多普勒效應,同時也包括了電磁波的振幅和相位的變化,在雷達、天線、航空、航天等需要無線通訊的領域具有巨大的潛在應用前景。

接觸電致催化:

02

走向碳中和的全新催化機制

王中林團隊提出了一種全新的催化機制——接觸電致催化,該成果利用材料間接觸起電(摩擦起電)引起的電子轉移,作為催化反應的核心,促進化學反應的進行。接觸起電普遍存在于各類材料間,這意味著接觸電致催化可以大大降低催化劑的選擇和合成門檻,使現有的化學、能源等工業朝著更加低碳的方向發展。

催化反應與人類活動息息相關,從古人利用酵素釀酒制醋,到工業革命初期人們用鉛室法制硫酸,再到如今的化工產品85%都離不開催化反應。催化反應對一個國家GDP的貢獻接近20%。

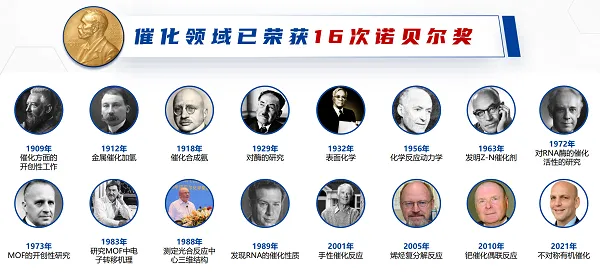

關于催化學科的研究,大致可按催化劑種類,將其分為三大類:第一類是金屬基催化劑,包括貴金屬、金屬氧化物,硫化物、金屬有機框架材料、半導體、壓電材料等;第二類是酶,即生物基催化劑;第三類是有機小分子。統計得出,基于以上三大類催化劑的研究已獲得了16次諾貝爾獎。

回顧催化劑的工作原理,其核心是通過生成活性中間體等方式降低反應的活化能,促進化學反應的進行。那么是否存在除金屬基催化劑、酶、以及有機小分子之外的第四種的催化劑呢?

王中林團隊將視線聚焦于“接觸起電”這一非常古老且廣泛存在的物理現象上。他們發現,接觸起電現象不僅可以發生在固體與固體界面之間,還能發生在固體與液體,液體與液體界面,甚至是固體與氣體、液體與氣體界面處,并發表了一系列重要原創成果表明接觸起電中存在電子轉移的貢獻,甚至在部分情形下電子轉移是接觸起電的主要機制。

既然電子轉移存在于接觸起電過程中,同時電子轉移又可以促進化學反應的進行,那么利用接觸起電過程中的電子轉移來直接催化化學反應就存在可能。因此,王中林院士、唐偉研究員利用超聲空化作用在顆粒表面引入的接觸起電過程,發現即使所用顆粒為高度化學惰性的FEP(全氟乙烯丙烯共聚物)也能實現甲基橙污水的降解,且反應前后所用顆粒化學成分不變,這就初步表面了接觸電致催化的可能性。

不同于電催化或光催化需要催化劑具備一定的特性,如導電性或光敏特性,接觸電致催化是利用機械激勵下通過接觸起電效應產生的電子催化反應,只要材料能夠接觸起電就可能催化反應的進行,因此極大地拓寬了催化劑的遴選范圍,提供了更為豐富的催化體系設計可能。

另外,相比于紫外光照、電能輸入等方式決定的局部反應效果,接觸電致催化的反應范圍更加全域化,具有規模化應用的前景。從對環境影響的角度出發,得益于接觸電致催化對催化劑的選擇幾乎無限制,可以選用大量環境友好的材料進行催化,并且這些催化劑與底物能夠通過簡單的方式實現高效分離,避免了對環境的二次污染。更為重要的是,這些催化劑能夠反復回收重復使用,進一步減少了制備過程中對環境的污染。

由于接觸起電效應廣泛存在于各類材料間,接觸電致催化將引領一系列前沿催化研究,為碳中和、新能源、水資源、醫藥化工等一系列國家戰略和國計民生問題的解決提供新原理和新思路。

來源: 北京科技報社

內容資源由項目單位提供

科普中國公眾號

科普中國公眾號

科普中國微博

科普中國微博

幫助

幫助

2024年度科普中國資源薈萃集成示范項目

2024年度科普中國資源薈萃集成示范項目