美國賓夕法尼亞州一輛運送100只猴子前往實驗室的卡車發生交通事故,其中4只猴子逃跑。一時間,動物實驗成了大眾關切的熱點。什么是動物實驗?為什么動物需要參與到臨床實驗中?

撰文/記者 李荔 編輯/吉菁菁新媒體編輯/李云鳳采訪專家:

陳策實(中科院、云南省動物模型和人類疾病機理重點實驗室主任、研究員,國家杰出青年科學基金獲得者)

據人民日報海外版報道,美國當地時間21日下午,美國賓夕法尼亞州一輛運送100只猴子前往實驗室的卡車發生交通事故,4只猴子逃跑,其中3只被迅速追回,還有1只下落不明。22日晚,警方宣布,逃跑的猴子已被找到。美國疾控中心則表示,有3只猴子已被安樂死,但未解釋原因。

據悉,這批猴子來自非洲國家毛里求斯,原本要運往美疾控中心指定的隔離設施。但實驗室的位置和猴子要接受何種類型的研究,官方都沒有公布。據悉,猴子可以攜帶猴痘病毒和猴B病毒等,并發生過傳播給人類的案例。

一時間,動物實驗成了大眾關切的熱點。不少人也發出疑問:什么是動物實驗?為什么動物需要參與到臨床實驗中?動物能真正模擬人類疾病嗎?一起來看專家解讀。

每種疾病都需一個合適的"模特"

如今,越來越多的動物為科學研究和人類的健康發展貢獻了生命。比如做癌癥研究用到小鼠、器官移植會用到豬,做流感研究會用到雪貂,做肝炎研究會用樹鼩和鴨子等。

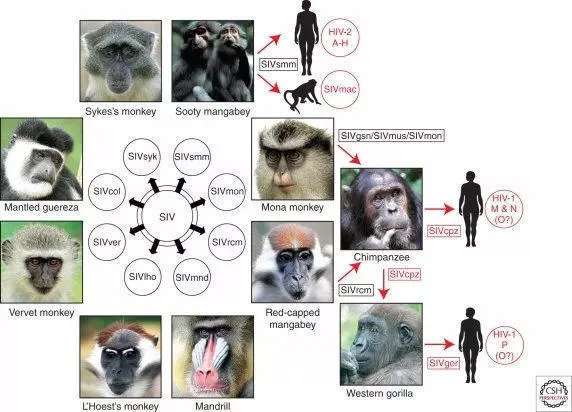

陳策實說,動物和人類都會患各種各樣的病,而有些疾病具有同源性——即動物和人都會患有,比如腫瘤。還有一些病毒則是跨物種的傳播,比如艾滋病最早發現于黑猩猩,而后傳染給人。有些病毒則是動物特有的,比如2019年在中國流行的非洲豬瘟病毒,就主要感染豬,卻不會傳染到人。

▲目前已知,HIV-1源于黑猩猩身上的SIVcpz和大猩猩身上的HIVgor,而HIV-2則源于烏黑白眉身上的SIVsmm

一直以來,動物疾病模型被認為是從基礎到臨床的橋梁。上世紀80年代起,國外早已開始從事建立基因敲除動物模型的工作,用于新藥研發。之后隨著基因工程技術的日臻完善,人們可以使用轉基因技術、基因打靶技術或基因重組技術手段進一步人為地修飾、改變或干預生物原有DNA遺傳組成,從而得到更適合特定疾病研究的新品系實驗動物。其中,由于靈長類動物在心腦血管、代謝、神經系統和藥物代謝方面比小鼠更接近于人類,因此常用于人類神經系統研究和相關藥物開發。

目前臨床上使用比較多的模式動物有斑馬魚、線蟲、果蠅、小鼠、大鼠、獼猴等。小鼠是醫學研究中最重要的模式動物,許多疾病的動物模型都是小鼠模型。

此外,隨著疾病機制研究更加深入,某些疾病研究比如感染性疾病、心血管疾病和神經系統疾病等,更需要大型的模式動物,因此,一些進化地位高的模式動物也越來越受到科研人員的青睞,比如說狗、豬、樹鼩以及非靈長類猴等。

因此目前科學家也一直在尋覓"最佳"的動物模型。什么藥物可能有效,服用多少劑量安全,這些都需要依靠動物模型來得出結論。找到一個好的動物模型,可以真正幫助人們尋找到合適的防治方法。

新藥走向臨床:

必需先過"動物"關

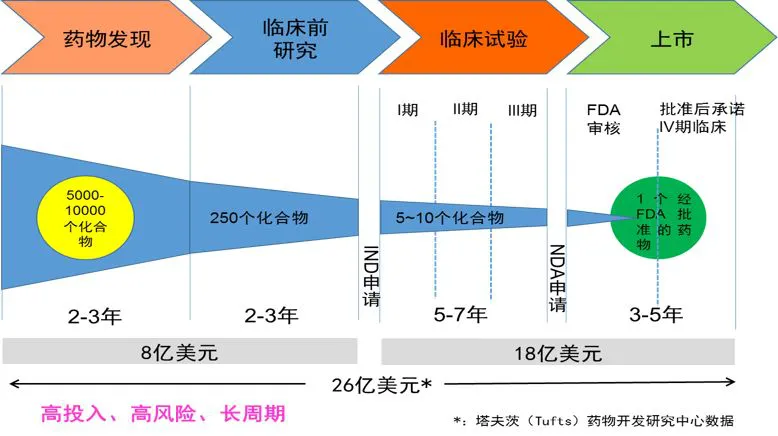

所有新藥在被批準做人體臨床研究之前,必須先通過在實驗動物(嚙齒類動物、犬,甚至猴)身上的安全性評價,排除藥物嚴重的毒副作用,包括致癌、致畸、致毒、致突變等,在安全的情況下再應用到人類身上,可以說它們為人類的用藥安全筑起一道防護墻。

▲新藥研發流程圖

在進行實驗時,科研人員會根據疾病類型盡可能選擇結構、功能、代謝等各方面與人類相近的生物,同時還要考慮到實踐操作的可行性與經濟性。

陳策實表示,理論上來講,猴子是研究很多人類疾病比較合適的最好模型。2007年一個由來自35個機構的170多名科學家組成的"獼猴基因組測序和分析聯合體"的國際科研小組,測序結果表明,獼猴的基因與黑猩猩及人類的基因相似度約為97.5%,而黑猩猩和人類的基因相似度則更高,二者共有的基因達99%。而黑猩猩由于現存數量稀少,已被列入保護動物。獼猴也是保護動物,在我國,被列為II級國家重點保護動物。

▲獼猴與人類的基因相似度約為97.5%,在遺傳和生理上有許多相似之處,因此一直是醫學研究領域,尤其是艾滋病和衰老研究中的常用研究對象。(圖片來自網絡)

同時,在國際上,獼猴被列CITES 附錄II物種,有限制進行貿易。但獼猴有現生靈長類動物中最大的分布范圍、較大的種群數量,成年雌猴一般4-5歲性成熟,每年1胎,每胎1仔。獼猴與人類在遺傳和生理上有許多相似之處,因此一直是醫學研究領域,尤其是艾滋病和衰老研究中的常用研究對象。

"以前用獼猴比較少,主要原因在于成本比較高。"陳策實說,用一只猴子做相關動物實驗起始成本大約需要接近1萬元的費用。用猴子做實驗的研究周期也很長,一般需要觀測幾年到幾十年。但現在在猴子的基因操控技術已取得很大突破,可以幫助人類更好的去研究各種疾病。

建模的難題:

讓一群動物患同等程度疾病

一種新藥對癥嗎?要回答這個問題,應先在患病動物上看療效。如何讓動物患病?聽起來并不難。但如何讓一批動物患上程度均一、癥狀重合的同一疾病,卻很難。其中實驗鼠具有生命周期短、繁殖能力強、遺傳背景單一等特點,意味著實驗成本相對較低,實驗數據可重復性高,實驗一致性也較高等。

"由于獼猴遺傳背景等個體差異的原因,造模就很困難。"陳策實介紹,科研人員在選擇實驗獼猴時,會盡量縮小遺傳背景的差異,比如會選擇選擇同一性別,同一年齡段、同一區域或群體的個體,并且在建造疾病動物模型時,確保實驗環境、條件以及藥物劑量等嚴格相同。

不過,對于這一難題的攻克,科學家已行走在路上。2017年底,世界首批體細胞克隆獼猴"中中""華華"在中科院神經科學研究所誕生。這兩只克隆猴的研究團隊表示:制備克隆猴不是為了獵奇,更不是為了克隆人,而是為了建立非人靈長類疾病動物模型,為研究人類疾病機制和藥物研發帶來希望。

按照科研人員的設想,在克隆猴技術的幫助下,研究者可以在短時間(一年)內得到多只遺傳背景一致的疾病模型獼猴個體。這些具有特定疾病特征、并且遺傳背景一致的克隆猴,可以幫助科學家快速檢驗特定藥物和療法在靈長類動物中的安全性和有效性。

陳策實對此非常期待。他認為,消除了個體差異的克隆猴將對建造動物模型非常有好處,可以在一定程度上確保實驗一致性。然而目前成本還相對較高,效率也比較低。

不過,隨著科技的進步,一切皆有可能。未來,隨著相應克隆技術成熟,我們將以克隆猴疾病模型等先進技術手段為依托,為更多人類疾病,尤其是神經系統疾病帶來曙光。

動物實驗需堅持"3R"原則

談到實驗動物,許多人可能會覺得用動物做實驗有些殘忍,開展動物實驗也難免遇到爭議。然而不得不承認的是,現階段,縱使科學家們一直在努力研究實驗動物的替代新方法,但動物實驗在許多研究中仍然是無法替代的,比如新藥的安全性檢測、癌癥的攻克、器官的克隆與再生等等。

陳策實表示,模式動物對人類健康做出了巨大的貢獻,因此我們在工作中常懷感恩的心。我們一直堅持"3R"原則。"3R"是"替代"(Replace)、"減少"(Reduce)、"優化"(Refine)3個英文單詞的首字母。"替代"指盡可能使用非動物的體外方法,或者用無知覺實驗材料替代活體動物,或者用低等動物代替高等動物。"減少"指在無替代情況下盡可能減少活體動物使用的數量,提高實驗動物的利用率,減少不必要的重復實驗。"優化"指盡可能給動物創造一個好的實驗環境或減少給動物造成的疼痛和不安。比如:給猴子們看看電視,讓它們玩秋千,冬天居住地給它們裝暖氣等。國際實驗動物飼養評估認證協會(AAALAC)每3年就會對相關機構為實驗動物提供的設施,對實驗動物的福利等進行全面審查,頒發證書。

動物也有生命,因此總體來說,為了人類的利益,模式動物為人類做出了重大犧牲。每年4月24日是"世界實驗動物日"。

在國外,凡是應用實驗動物進行教學、科研活動的大學及科研院所每年都要定期舉行實驗動物的慰靈儀式,以紀念為人類健康事業獻出生命的實驗動物們。

▲武漢大學模式動物研究所里的"慰靈碑" (圖片來自網絡)

國內很多醫學院都會建一個實驗動物的墓碑來紀念那些死去的動物。在武漢大學模式動物研究所的大院里,這一塊"慰靈碑",記錄下那場沒有硝煙的戰爭。

石碑正面刻著"獻給為人類健康而獻身的實驗動物",背面碑文還注明"特別是為抗SARS疫苗和藥物研究獻身的38只恒河猴"等字樣。

不得已而為之的動物模型:

并不能真正模擬人體疾病

科學家們已經擁有了在實驗室中對多種動物敲除或插入某種特定基因的能力。然而動物模型真的能模擬人類疾病嗎?

據《科技日報》報道,2013年曾擔任美國國立衛生研究院(NIH)院長的埃利亞斯·澤爾霍尼曾說過:"我們在研究人類疾病中已經偏離人類太遠。通過轉基因技術設計各種動物模型對藥物研究可以說沒起到任何作用,我們應該糾正這一思路,集中精力開發出全新方案,通過研究人類本身來認識與人類疾病相關的生物學。"

2016年斯坦福大學醫學院教授約瑟夫·加納接受《新科學家》雜志采訪時再次提出警告,他認為醫學研究現在完全找錯了對象,那些臨床試驗藥物最終能上市治病救人的幾乎少之又少,一個重要原因就是,動物模型不能真正模擬人體疾病。而且動物研究效果明顯的療法中同樣適用于人類幾乎寥若星辰。

還有學者認為,這種嚴重依賴于動物模型的思路,將藥物研發置于"花錢多成果少"的尷尬局面。

此外,還有一個問題是,為了更容易控制各種因素,研究管理部門對實驗動物提出的簡單化標準成為一大劣勢。而事實是,人類并不是一成不變的,即使生活環境和飲食習慣相似,人與人之間以及同一個人在不同時間都不會完全相同,何況疾病模型中的動物,它們不可能一直遵循著某個簡單標準。這些標準讓動物研究越來越偏離軌道。

其實科學界認識到過度標準化的危險性已經有幾十年了。早在1935年,著名數學生物學家羅納德·費希爾就在其專著《試驗設計》中指出:"試驗條件的具體標準經常被當成靈丹妙藥進行倡導,但為了滿足標準化要求的很窄范圍的幾個條件,試驗結果往往只能提供單一信息,這在實際試驗中就會變成一大劣勢,進而導致失敗。

對此,陳策實回應稱,在現實不允許用人來直接做實驗的前提下,確實面臨上述尷尬。

雖然用動物模型做研究處于兩難的境地,但不可否認的是,從人類研發藥物的歷史來看,模式動物仍然是將基礎研究與臨床聯系起來繞不開的重要"樞紐"。

來源: 北京科技報社

內容資源由項目單位提供

科普中國公眾號

科普中國公眾號

科普中國微博

科普中國微博

幫助

幫助

2024年度科普中國資源薈萃集成示范項目

2024年度科普中國資源薈萃集成示范項目