“核二代”羅英:為“巨龍”鑄“芯”,綻放硬“核”芳華

2022年“我和媽媽學科學”活動,正在全國各地火熱開展,活動特邀請來自各界的杰出女性作為代言人。今天,一起走進代言人羅英的硬“核”科研。

撰文/記者 呂冰心 圖文編輯/陳永杰

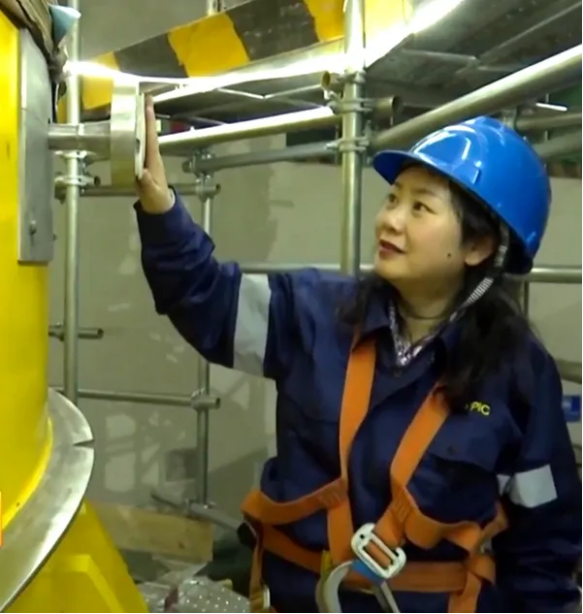

新媒體編輯/呂冰心從1層爬到6層樓的高度進行高空作業是種什么體驗?在普通人的觀念里,女性可能難以勝任這種類型的工作。但羅英早就熟門熟路,甚至攀爬的速度并不亞于男性。頭戴藍色安全帽,身穿利落工作服,一個嬌小的女性身影一邊向上攀爬,一邊仔細檢查設備。 這個內徑尺寸約4米,高度約十幾米的鋼鐵巨爐,其實是華龍一號核反應堆壓力容器。而這個毫不畏難、從不言棄的倔強身影則是中國核動力院核反應堆系統設計技術國家重點實驗室副主任及項目副總師、副總監,博士生導師,四川省學術和技術帶頭人,中核集團科技帶頭人羅英。

▲羅英正在檢查華龍一號反應堆核心設備(供圖/羅英)

從秦山核電站二期工程到我國自主知識產權三代核電華龍一號示范工程,從反應堆結構設計、材料研究、裝換料工藝及設備設計到反應堆技術創新、反應堆前沿跨界研究工作,從技術骨干到成長為獨當一面的學科技術帶頭人,羅英始終秉持“潛心反應堆科研事業、以中國核動力引領世界核動力”的信念,解決了多項重大技術難題,為我國由核工業大國向核工業強國邁進做出重要貢獻。

“時刻準備迎接新的挑戰!”近30年櫛風沐雨,砥礪前行,羅英最好的年華都傾注到了祖國核工業的自主創新上,“做喜歡且有意義的工作,好像感覺不到疲憊。”

傳承薪火,賡續“〇九精神”

作為“核二代”,羅英的童年是在“九〇九”基地度過的。彼時的“九〇九”還是一個神秘的代號,當年,建造核潛艇被列為國家第9項重大工程,基地便由此得名,直到解密后才逐漸被人們了解和認識。在那里,不僅研發出了第一代核潛艇陸上模式堆,還發出了中國核能第一度電,被譽為中國核動力工程的搖籃。

“干驚天動地事,做隱姓埋名人”。在羅英的記憶里,父母和周圍的叔叔阿姨總是很忙碌。生于斯長于斯,正是在“九〇九”基地強核報國氛圍的感染和耳濡目染的熏陶下,羅英默默在心中種下了一顆種子——長大也要當科學家!在這樣的初心指引下,1993年,22歲的羅英握緊手中的“接力棒”,聚焦核反應堆研究,開啟了真正的硬“核”人生。

▲羅英在秦山二期核電站反應堆核心設備出廠現場(供圖/羅英)扎進核工業技術的海洋,羅英沒有片刻停歇,在汗水的澆灌下,這顆小小的種子開成了一路繁花,至今已收獲了全國五一巾幗標兵、全國三八紅旗手、四川省優秀共產黨員、四川省最美科技工作者等多項榮譽。 2020年,羅英的榮譽簿上又添重要一筆——“彭士祿核動力創新突出貢獻獎”。彭士祿,著名的核動力專家,是中國核動力事業的開拓者和奠基者之一,也是帶領“九〇九”基地潛艇核動力裝置陸上模式堆試驗背后的第一任核潛艇總設計師。獲此殊榮,羅英備受鼓舞,話語間透露著喜悅與自豪,“作為后輩,很開心完成了這樣一份傳承”。 核工業是高科技戰略性產業,是國家安全的重要基石。翻開厚重的歷史長卷,從秦山核電站到華龍一號,我國核工業發展史就是一部自主創新史。像羅英一樣的核工業奮斗者們猶記得,“九〇九”基地珍藏的老照片里,第一代核潛艇陸上模式堆的壓力容器外面貼著一幅字:“中國人民有志氣、有能力,一定要在不遠的將來,趕上和超過世界先進水平。” 如今,站在“〇九精神”自強自立、求真務實、創新協同、拼搏奉獻的歷史起點上,羅英不僅堅定不移傳承了老一輩科學家精神,也詮釋了新一代核動力人的擔當。或許,追逐明燈的人,自己本身就是一盞明燈。 最近,羅英成為由中國科協科普部、全國婦聯宣傳部主辦,中國科協農村專業技術服務中心、北京科技報社承辦的 2022 年“我和媽媽學科學”活動代言人,以致力于自主創新的硬“核”擔當,充分展示了鄉村全面振興中的巾幗力量,引領婦女兒童科學素質提升。

▲羅英成為2022 年“我和媽媽學科學”活動代言人

逐夢“秦山”,始得玉成

大學畢業后,羅英走進中國核動力院,開啟了人生中的第一個大項目,我國“自主設計、自主建造、自主管理和自主運營”的第一座國產大型商用核電站——秦山核電二期工程。

核反應堆,是核電站的核心,也是整個核動力工程的核心技術之一,其功能性、安全性和先進性直接決定整個核動力工程的性能。這里是核電站核能利用的第一步,核裂變就在這里發生,而反應堆結構則是我們保證反應堆可控核裂變的第一大“功臣”。 當時,羅英主要負責反應堆壓力容器的科研設計攻關。羅英向記者介紹,壓力容器是核反應堆安全的重要屏障,所有的核反應都要在壓力容器的大肚子里發生。設計時需充分考慮長壽命、高可靠性、高安全性的要求,同時還要從反應堆結構的總體層面考慮整個系統的引領和先進性指標。 談及研發過程中遇到的困難,羅英說,“這是一個體系性的困難。”秦山核電站二期工程雖然可以參考此前的大亞灣核電站,但實際上也有許多創新和變化。例如由原本的二環路轉變為三環路,這樣一來,很多工作在實際推進中就隨之發生了改變,因此需要重新設計,再進行成套體系的研制。最終,經過不懈努力,羅英成功攻克了每一個關鍵點,解決了重大不符合項,保障了節點按時完成。 回顧自己的成長,羅英認為與她長期深入工程現場密不可分。除了設計圖紙,羅英還要跟各制造廠進行溝通,隨后跟隨工程進行駐場服務。制造廠在哪里,哪里便有羅英的身影。曾經有三年時間,羅英都是在韓國某制造廠度過的,“最早進去,最晚出來,全周期完成各項任務。”受限于當時的工作任務和交通條件,她連春節都沒有回家。為了保障項目高質量完成,羅英必須時刻關注他們的實驗是否滿足設計要求、制造是否滿足工藝要求,此外還需要到核電廠檢驗安裝是否滿足要求,進行調試運行等。

此后,羅英又相繼參與了秦山核電站二期擴建,方家山核電站等20多個機組的核反應堆研發工作,為后續開展華龍一號全球首堆福清5號機組反應堆的創新設計夯實了基礎。

以自主創新為“巨龍”鑄“芯”

提到“大國重器”和“國家名片”,必定少不了華龍一號。如果把華龍一號比作巨龍,那么羅英負責的“龍首”“龍軀”“177堆芯布置”等攻堅研究,無疑為巨龍騰飛增添了強勁動力。

時間的指針撥到2011年,經過數年的磨練和積累,羅英迎來了又一硬“核”任務——華龍一號核反應堆系統設計技術,并且帶領團隊創造性地完成了多項創新工作。“龍首”是指華龍一號核反應堆的一體化堆頂結構,它就像一個經過高度集成的智慧大腦,是由我國自主設計、自主制造和自主供貨,具有自主知識產權的壓水堆堆頂結構。羅英介紹,傳統分散式堆頂結構不僅需要占用較大的空間,更會在反應堆檢修和裝換料過程中耗費大量的時間。而一體化堆頂結構采用的是集成化的設計理念,“好處就是反應堆在進行換料檢修的時候,可以節省更多的安裝時間,換料開蓋時間由原先的40小時縮減到24小時,在這個過程中也相應減少了一定程度的放射劑量,經濟性大大提高。”羅英說。華龍一號的“龍軀”是指核反應堆的壓力容器,作為核反應堆重要的安全屏障,必須經受高溫、高壓、高輻照的極端環境考驗。為了進一步提升核電站的安全性和經濟性,羅英與其團隊一起,采用多項改進技術和創新設計,成功將反應堆壓力容器的設計壽命由以前的40年提高到60年。177堆芯布置是羅英帶領團隊實現的又一重要成果。不同于以往核電站采用的157堆芯,華龍一號采用獨創的177堆芯,可以提高堆芯的額定功率和發電功率。“通俗地講,堆芯數量增多意味著動力更強,此外還能降低燃料的電功率密度,提高了安全性能。”羅英向記者解釋。“關鍵核心技術是要不來、買不來、討不來的”。自主創新這個詞,說來簡單,但背后卻是羅英及其團隊無數個日夜的艱辛付出。“常常早出晚歸,精力卻總是無限充沛!”面對同事對她的評價,羅英笑談,“這可能與我的工作經歷有關。一直以來,在層出不窮的技術革新中,我也在不間斷地學習新知識。很幸運的是,每當一件事情做到很嫻熟的時候,又會有不同的挑戰接踵而至,所以在新益求新中并不覺得疲憊。此外,團隊里的小伙伴都很年輕,和他們共事也會很有活力。”

▲羅英(后排右四)和團隊成員在“華龍一號”系統模型前合影(供圖/羅英)

羅英所說的團隊,是為了培養、吸引更多人才2016年成立的羅英創新工作室。在羅英的帶領下,團隊的年輕人接續奮斗,并且憑借出色的科研能力,獲得了諸多榮譽。至今,羅英工作室已獲得國防科學技術發明一等獎1項、國防科學技術進步一等獎1項、中核集團技術發明特等獎1項、其余省部級科技獎項38項;工作室在運轉期間共申請專利100余項,獲授權發明專利83項,獲授權實用新型專利11項;新型控制棒驅動機構運行步數突破1800萬步,通過了0.3g抗震試驗,創造了世界紀錄;反應堆壓力容器壽命達到60年,且大幅提升了安全性。

競逐新賽道,

實現數字化轉型助力“雙碳”

羅英雖然祖籍在廣東,但生長于四川這片熱土,“川妹子”的個性也體現得十足。干起事來雷厲風行、從不拖泥帶水,即使科研任務再繁重,也會抱著完美主義的態度做好。然而相比重慶妹子的辣,川妹子其實更柔,而柔就意味著韌性——能把事情擔得住。當前時期,核科技作為維護國家主權和安全的戰略基石在大國戰略競爭中的作用進一步凸顯,核科技基礎研究比任何一個時期都更為迫切和重要。作為國家高科技領域的重要研發團隊,羅英創新工作室與時俱進,也開啟了向新賽道轉變的研究工作——從反應堆結構設計向數字化轉型重點發力。時代的大潮奔騰不息,智能化是當今世界工業的發展趨勢,也是我國產業結構優化升級和增強國際競爭力的關鍵環節。百舸爭流,奮楫者先;中流擊水,勇進者勝。在這樣的大背景下,核電向數字化、智能化邁進也成為引領發展的必經之路。“數字化轉型,有利于提升反應堆的設計效率和精度,以及新堆型的研發。”羅英表示,將繼續以自主創新為核心,充分利用技術創新引領和創新資源引領能力,以形成統一的數字化、集成化、一體化協同發展模式。憶昔撫今,跟跑、并跑、前列、領跑……核工業奮斗者數十年如一日,砥礪深耕,才開創了我國核工業由大到強的新局面。而爭勝新賽道,核科技創新需要自己一步一步走出來。只有不斷加強核科技的自主創新,才能攻取、搶占技術制高點,讓我國核能發展行穩致遠。面向未來,羅英喊出響亮口號:“核力奮進,助推‘雙碳’目標!”事實上,助力“雙碳”,核能舉足輕重。據羅英介紹,一座百萬千瓦級的火電站,一年需要消耗 300 萬噸原煤,要800 輛 60 節的火車才能夠裝下。而一座同樣功率的核電站,只需要 30 噸核燃料,一輛大卡車就能裝下了。此外,核能作為清潔、低碳、可靠、高效的能源,在保障能源安全和社會民生等方面發揮著重要作用。相關數據顯示,華龍一號每臺機組每年發電超 100 億度,能夠滿足中等發達國家 100萬人口的年度生產和生活用電需求,每年可減少標準煤消耗 312 萬噸、減少二氧化碳排放 816 萬噸,相當于植樹造林 7000 多萬棵。

▲羅英在調試設備(供圖/羅英)對此,羅英深感神圣使命與責任擔當,將繼續不斷開展基礎性、前瞻性、創新性研究,整體提升原始創新能力,攻取、搶占技術制高點,為國家雙碳目標貢獻力量。

來源: 北京科技報社

內容資源由項目單位提供

科普中國公眾號

科普中國公眾號

科普中國微博

科普中國微博

幫助

幫助

2024年度科普中國資源薈萃集成示范項目

2024年度科普中國資源薈萃集成示范項目