疏通新能源電力經絡

為大電網“強筋健骨”

我國電網多年來安全穩定運行的背后,離不開創新。“提升新能源消納能力的大電網安全穩定量化評估與控制技術及應用”項目為大電網提供支持,助力新能源高占比電力系統的穩定水平提升,為北京市高端產業升級、能源供給安全及低碳綠色發展作出了重要貢獻。

電網安全穩定運行,是關乎社會發展和人民生活的重要議題。試想一下,我們身處沒電的世界會是什么樣?夏天酷熱難耐、冬天寒冷徹骨,黑暗、停滯成為常態,不安的情緒逐漸蔓延……

時至今日,因新能源脫網引發的大停電事故,在歐美澳等國家和地區依然時有發生。相比之下,我國電網多年來安全穩定運行,在這背后,創新力量發揮了必不可少的支撐作用。

從2011年開始,“提升新能源消納能力的大電網安全穩定量化評估與控制技術及應用”項目瞄準新能源安全消納量化評估和大電網多維優化協同控制兩大核心難題,持續疏通新能源電力經絡,為大電網“強筋健骨”。

項目成果提升了我國華北、西北等新能源高占比電力系統的穩定水平,突破了制約我國新能源安全高效消納的主要技術瓶頸,有力地支撐了電力行業安全生產和健康發展,也為北京市高端產業升級、能源供給安全及低碳綠色發展作出了重要貢獻。

新能源接入,讓電網安全面臨挑戰

過去幾十年間,我國傳統電網一直以交流電為主,因此,關于電網的安全穩定分析以及支撐電網安全運行的基礎理論從未改變。從2011年以后,隨著以風、光發電為主的新能源和直流電接入,電網開始面臨許多新問題。

首先是電網安全。電網的穩定和安全關系國計民生,雖然我國很多年來都沒有發生大的停電事故,但這并不意味著停電離人們很遙遠。

這是因為,在新能源接入電網后,如何安全高效地對其進行消納是世界性難題——盡管西方國家的新能源發電資源與負荷分布均衡,消納基礎優良,因新能源脫網引發的大停電事故卻依然時有發生。就在2016年,南澳大利亞發生了持續50小時的大停電。2019年,英國發生的大停電使超過100萬人受到影響,嚴重擾亂了人們生產生活的正常秩序。

其實不管是在國外還是國內,新能源脫網導致的停電故障,風險都相當大。2011年前后,我國華北、西北等地區曾發生近百起、50萬千瓦以上的新能源脫網事故,導致新能源無法正常輸送,嚴重威脅了電網安全運行和新能源安全消納。

就我國而言,新能源的安全消納與電網穩定運行,面臨比西方發達國家更加嚴峻的挑戰。由于發電資源分布相對平衡,西方國家可以就地消納新能源,并不存在遠距離輸送的問題,因而電網穩定性相對較好。而我國超過80%優質風、光資源位于“三北”地區(西北、華北、東北),負荷中心卻是在“三華”地區(華北、華中、華東)。

這種資源與負荷逆向分布的特點,導致新能源電力必須遠距離送往負荷中心,這進一步加劇了形勢嚴峻性。因此,為保證各地的綠色供電安全,需要首先攻克新能源安全高效消納的難題。

除了遠距離輸送的挑戰外,新能源本身的弱支撐和低抗擾特性,也導致電網支撐和調節能力驟降,為電網安全增添了一片“疑云”。

如果說傳統電能是“壓艙石”,能夠對電網起到支撐、穩定的作用,那么新能源則像是輕飄飄的“紙片”,有一點風吹草動就會飛走。因此,越多的新能源接入,意味著電網強度下降越多。一旦電網無力支撐、發生振蕩,就可能導致連鎖性的脫網事故發生。

概括而言,我國電網安全和新能源消納未來面臨兩方面重大挑戰:一方面,系統安全穩定的影響因素倍增,運行風險難以精準量化;另一方面,電源涉網性能難以適應大規模新能源接入需求,擾動故障呈現離散性和不確定性,協同控制難度劇增。因此,業界亟須攻克新能源安全消納量化評估,以及大電網多維優化協同控制兩大核心難題。

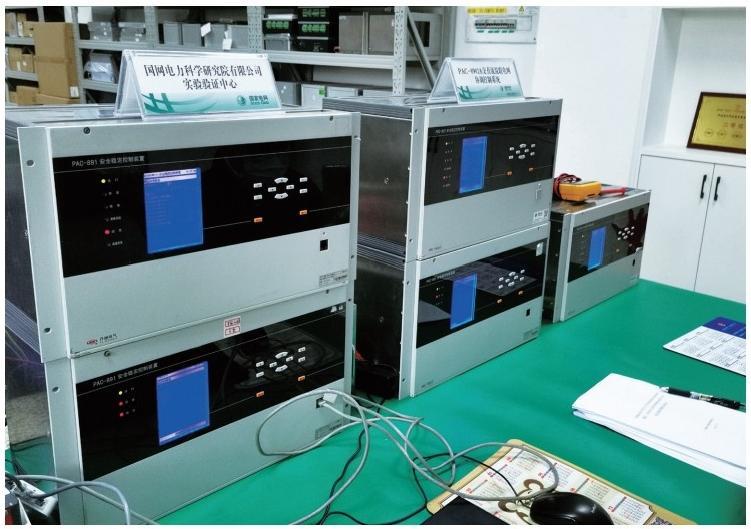

實驗設備

四項技術突破,全力支撐電力安全

擁抱變化才能迎接新局。“雙碳”背景下,我國能源產業向綠色低碳轉型的步伐不斷加快,這也對電力系統科研人員提出了更多要求。

通俗地說,電力系統科研人員就像一個個“水利工程師”,他們負責疏通河道,保證下游用戶可以隨時享用水資源。在他們看來,新能源類似補水支流,電網類似河流主流——由于“新能源支流”的水源不穩定,斷流或洪水改道的事故時有發生,而“電網主流”則或多或少存在兼容性差、泥沙淤積等問題,導致水流不再暢通。

和水流相比,現實中錯綜復雜的電網則面臨更為復雜的情況。項目組科研人員解釋,當他們談論電網強度時,其實有兩個層面的含義。

一是沒有故障發生時(即穩態狀況下)它的邊界到底能承受多少設備,電網自身能提供的支撐力有多強。也就是說,如果把電網想象成一張網,必須首先考慮網的材料、編織的緊密程度等。二是當電力系統面臨故障時(即暫態期間)電網的支撐能力,比如某根電線意外斷裂,或野生動物導致電線短路等事故發生時電網的承受力。

在傳統電力系統的教科書上,這兩種能力已經形成了很完善的體系。“但這一切從新能源接入電網后都變了。”科研人員表示。因此,如何量化分析新能源對電網穩定性的具體影響、電網在暫態期間能承受多大擾動等一系列新問題亟待解決。只有攻克了這些難題,才能化解電網安全以及新能源消納的現實困境。

從上述“痛點”出發,科研人員對該項目設定了兩大主題,一是“量化評估”,二是“優化提升防控”。

針對量化評估,科研人員分別突破了穩態邊界量化評估、暫態穩定量化評估關鍵技術,構建了穩態安全邊界量化體系,建立了兼顧電網暫態特性及新能源逆變器切換控制特性的暫態安全運行域,研發了電網強度量化評估軟件,能滿足全國新能源接納規模評估需求。

針對優化提升防控,科研人員則是從多維優化預防控制、實時緊急協同控制入手,攻克了主動響應電網強度變化的電源控制策略優化技術,研制了場站級快速調頻調壓裝置,建立了基于主導特征量的實時協調控制架構,研制了大電網安全穩定實時防控系統。

最終,項目通過了中國電工技術學會組織的技術鑒定。由中國工程院院士湯廣福等專家組成的鑒定委員會認為,項目整體成果在國際上處于領先水平。

回顧汗水揮灑的十載歲月,回望掛滿枝頭的累累碩果,科研人員感慨道:“正因深知自己肩負實現技術突破的責任,感受到解決技術難題的迫切,我們才下決心‘摸著石頭過河’。團隊成員經常就技術分歧討論到深夜,最終才收獲了如今的成果。”

已推廣應用于我國全部大區電網,32個省級電網

目前,項目成果已應用于我國全部大區電網及32個省級電網的發展規劃和調度運行,實現了高比例新能源接入大電網安全穩定快速量化評估,增強了各類電源主動支撐快速調節的能力,大幅提升了大電網穩定運行水平和新能源安全消納能力,取得了顯著的經濟效益和社會效益。

其中,量化評估軟件已應用于華北電網“十四五”規劃、運行方式安排,支撐了我國全部大區電網及32個省級電網規劃設計及生產運行。新能源場站快速調頻調壓裝置應用于華北多個新能源場站,還推廣至全國百余個場站。安全穩定實時防控系統涵蓋范圍包括華北、西北等大區電網,在保障電網安全的基礎上,提升了新能源遠距離輸電能力22.6%。

對于未來,科研人員憧憬無限,“希望量化評估軟件全面推廣應用于我國電網規劃設計與調度運行;推進新能源改造工作,提升新能源場站對電網的支撐能力,從而更好地保證新能源安全并網消納;進一步實現新能源場站快速調頻調壓裝置及安全穩定實時防控系統在全國電網及海外市場的推廣應用,更好地引領專業技術發展,保證更高比例新能源大電網安全穩定運行,提升跨區交直流混聯電網新能源遠距離安全高效消納能力。”

大幅促進新能源安全消納,助力雙碳目標實現

從實際效果看,“提升新能源消納能力的大電網安全穩定量化評估與控制技術及應用”項目成果大幅提升了我國新能源安全高效消納能力,有力保障了北京綠色供電安全,促進了首都先進裝備制造升級,并為我國加快能源轉型、構建清潔低碳安全高效能源體系作出了多方面的貢獻,影響積極且深遠。

一是提升了新能源消納率,助力“雙碳”目標的實現。在多家單位的實際應用表明,項目成果促進了全國范圍的新能源安全消納,有效降低了煤炭等非可再生資源消耗,對我國能源結構優化并促進能源的可持續發展具有重要意義,為落實國家“雙碳”戰略提供了有力技術支撐。

二是促進了首都科技創新及產業升級。項目完成單位涵蓋科研機構(中國電力科學研究院)、高等院校(清華大學)、風電制造產業(華銳和金風科技公司)、電力生產運行單位(華北電網有限公司和北京市電力公司)等,是北京地區產、學、研、用聯合攻關的良好示范,帶動了新能源、電力裝備等先進裝置制造企業的產業升級,提升了我國新能源高端裝備制造業的國際競爭力及影響力。

三是支撐了電力安全,保障能源安全供給,避免停電事故。項目成果大幅提高了華北等地新能源場站主動支撐及新能源消納能力,提升重要交直流通道輸電能力22.6%,保障了全國范圍內能源供給安全,為保證人們日常用電、正常工作和生活作出了貢獻。

來源: 北京科技報社

內容資源由項目單位提供

科普中國公眾號

科普中國公眾號

科普中國微博

科普中國微博

幫助

幫助

2024年度科普中國資源薈萃集成示范項目

2024年度科普中國資源薈萃集成示范項目