在生活中,疼痛是一種很常見的癥狀,很多時候不能查出具體原因,往往會突然發作,身邊既無醫生也無藥物。這時候我們可以用自己的手指在特定穴位來按壓,有時也能達到出其不意的止痛效果。

(一)頭痛:按壓太沖、內關

操作:頭痛發作時,可同時按壓兩手內關穴,按壓一到兩分鐘,按壓太沖穴。按壓時向上用力,使酸脹感隨著經絡運行向上傳導。兩處穴位交替按壓3 min至4 min。

內關位于前臂掌側,腕橫紋上2寸,曲澤和大陵的連線上,屬于手厥陰心包經。常用來治療心血管疾病,所謂“諸痛癢瘡,皆屬于心”,不僅能治療頭痛、緩解心絞痛、緩解心律不齊,還能治療咳嗽、胸悶等胸中諸疾。另外,在緊張時也可以按壓內關穴,起到寧心安神的作用。

太沖穴位于足背側,第一二趾跖骨連接部位中,以拇指寬度為標準,從第二趾間往后推,凹陷處即為太沖穴。太沖穴是足厥陰肝經的輸穴,具有疏肝理氣、調經和血、鎮驚息風等功效。李長俊在《無極針法》寫到“頭顱太沖求,顏面合谷收”,對于經氣逆亂于上的偏頭痛,可通過刺激太沖穴調和肝經氣血,使氣血運行通暢。

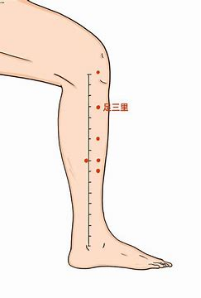

(二)腹痛:按壓合谷、足三里

操作:腹痛在臨床上最為常見,由多種病因引起,可指針按壓合谷緩解腹痛。患者采用坐位,屈肘,兩手掌側立,醫者面向患者,左手拇指放在患者右手合谷穴位上,同理,醫者右手拇指放在患者左手合谷穴位上,兩手交替同時用力按壓,或者囑患者自行左右手交替按壓。按壓足三里可用拇指用力點按10 min左右。

合谷穴位于手背虎口處,第一二掌骨間,拇指側的中點,屬手陽明大腸經,可緩解腰痛、腹痛,同時對頭面五官痛癥如頭痛、眼痛、牙痛、咽喉腫痛等有療效,故有“面口合谷收”一說。

足三里位于犢鼻下3寸,小腿前外側,脛骨前緣一橫指處,屬于足陽明胃經,為保健要穴。可調場人體氣機,梳理人體上、中、下部氣血。所有腸胃問題,如胃痛、脹氣、消化不良等癥狀都可以按壓足三里。

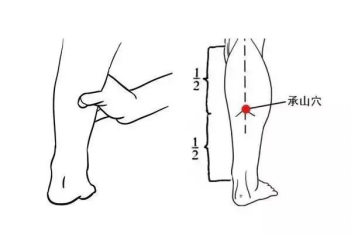

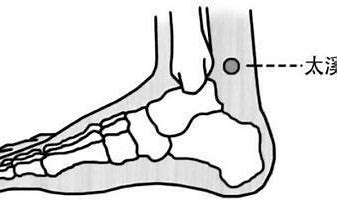

(三)足跟痛:按壓承山、昆侖、太溪

操作:先用拇指點揉承山穴1 min,再用拇指和食指按壓昆侖及太溪穴2 min,由輕到重捶擊痛點,重復3至5次。

承山位于俯臥位,下肢伸直或足跟上提,其腓腸肌部出現人字紋,在其下可觸及一凹陷處,按壓有酸脹感,屬于足太陽膀胱經,可柔筋緩急、通絡止痛。昆侖穴在外踝尖與跟腱間的凹陷處,太溪與之相對。兩者合按可益腎壯骨、舒筋通絡。錘擊痛點可活血止痛。

(四)痛經:按壓三陰交、關元、中極、氣海、足三里

操作:各個點位采用點、按、揉3 min 至5 min

三陰交:側坐垂足,在內踝尖直上4橫指(即3寸)處,脛骨內側面后緣,屬于足太陰脾經。關元穴:腹正中線上,臍中下3寸,屬于任脈,為女子藏血之處。中極穴:仰臥位,將恥骨聯合上緣的中點和肚臍連線五等分,由下向上1/5處,屬于任脈,有益腎助陽,通經止帶的功效。氣海:腹正中線上,臍下1.5寸,屬任脈,有補腎培元、益氣養血的功效。

(本文圖片素材來自網絡)

撰稿:陳小朝 成都肛腸專科醫院/胡景瑞 成都中醫藥大學

審稿:郝洋/郭盛楠

排版:李述東

來源: 中國針灸學會科普號

科普中國公眾號

科普中國公眾號

科普中國微博

科普中國微博

幫助

幫助

中國針灸學會科普號

中國針灸學會科普號