3月5日,頂刊《自然》雜志刊登了意大利科學家團隊的研究成果,通過一塊特殊設計的半導體材料,讓照射在上面的激光與半導體材料相互作用,形成一種混合狀態的粒子,稱為“極化激元”(polaritons)。科學家團隊已經發現這種粒子在具備“超流體”特征的同時,具有固體的一些特征。正好契合了科學家對 “超固體”的理論預期。

因此,“超固體”并非日常生活中有重量、有形狀的固體,部分媒體報道為“光能變為固體“的描述并不準確,但光確實具備一些與日常經驗相悖的性質。利用光子的”能量身份證“和”拐彎運動“特性,人們讓光纖通信的加密成為可能。

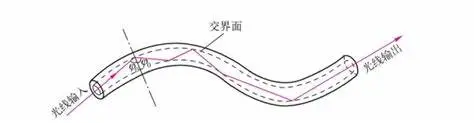

從只能語音通話的“1G”,到可以視頻聊天的“5G”,光纖功不可沒。無論是用手機看微信、刷視頻,還是車輛讀取定位、導航信息,這些從移動終端發出的無線信號,經臨近的通信基站接收、處理成按特定規律發射的激光信號,通過光纖發往全國各地。光纖就像內壁貼滿鏡子的管道,光線會在其中不斷反射,直到抵達另一端。無線信號和電信號容易受到干擾、能量衰減,因此需要許多基站“接力”,而光纖中的光信號可以無損傳輸很長距離,帶來了巨大的效率提升,讓陜煤曹家灣煤礦的無人巡檢開采、襄陽的車流智能調控等需要快速反應、控制的應用得以實現。

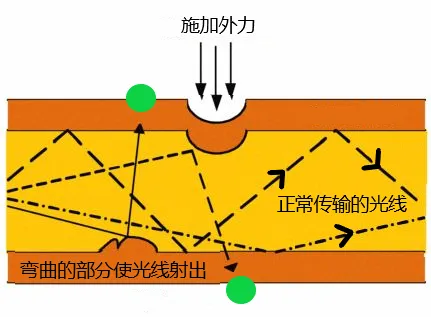

隨著各行各業更加依賴光纖實現自動操作、分享數據,其信息安全問題逐漸變得突出。實質上,光纖中的光能夠實現完全反射,是需要光與光纖內壁始終保持一個較小的角度。如果受到外力彎折,一小部分光就會穿透光纖射出,別有用心的人就能借此獲知其中信息。因此想要安全傳輸敏感信息,就必須對內容加密,使得竊密人只能獲取無法直接解讀的密文。

現在我們利用光纖傳遞信息,依靠的是光纖內激光束射出位置(相位)、閃爍快慢(頻率)等宏觀特征,竊密人在大量相同的光中“偷取一點”,很難被人發覺。如果要用光作為密鑰,那么就要找到能夠讓作為密鑰的光“獨一無二”的那種特性。科學家通過光電效應實驗發現,光的能量有高低之分,而且并不是連續的。一些材料在接收到足夠多能量后,會以光的形式放出這些能量;當有些材料能將“1份”能量轉化成“1份”光,有些則是“2份”能量轉化成“1份”光。科學家將這種單位命名為“量子”,“一份光”也就是一個光量子。能量水平便成為了光量子無法被拆分的“身份證明”。

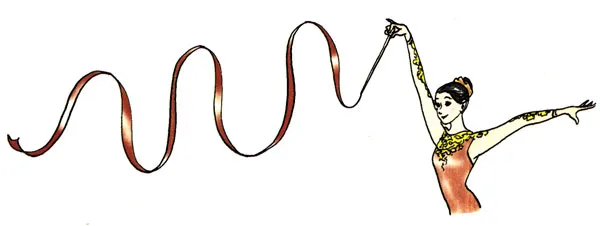

既然光量子會因為能量的消耗改變性質,那竊聽者可以重新給光量子“充能“,或是復制一份能量相同的光量子給原來的接收者,從而避免被發現嗎?答案是否定的。關鍵在于光量子不僅有作為“身份證明”的能量水平,還有獨特的運動狀態。我們通常認為光是沿直線傳播的,用手擋住陽光,會形成一片影子,這是我們認為光沿直線傳播的生活實例。但如果仔細觀察影子的邊緣,會發現它其實是模糊的——影子從手指邊緣向內逐漸加深,表明光能夠“繞過“障礙物傳播。實驗證明,單個光量子的傳播方式與聲波、水波、舞動的飄帶更加類似,具備波動傳播的性質。通過人為處理,相同能量的光量子也能以不同的波動軌跡傳播。當單個光量子被竊密人截獲的那一刻起,它的運動就隨之停止或改變,也就無法得知之前的軌跡了。如果說能量水平是光量子的”身份證明“,運動狀態也就成了光量子的”未讀標記“。

由于光量子無法被拆分,且無法通過截獲來得知發出時的運動狀態,光量子密鑰在光纖內傳播時的安全性也就得以保證。但原本的接收者如何確認自己接收到了正確的密鑰,并用于解密原文呢?之后我們將詳細介紹量子密鑰分發技術中的“BB84協議”。

本稿件經中國通信學會量子通信專委會專家審核

來源: 中國通信學會原創

科普中國公眾號

科普中國公眾號

科普中國微博

科普中國微博

幫助

幫助

中國通信學會

中國通信學會