鐘薛高“融不了燒不化”引爭議,但請不要誤解食品添加劑

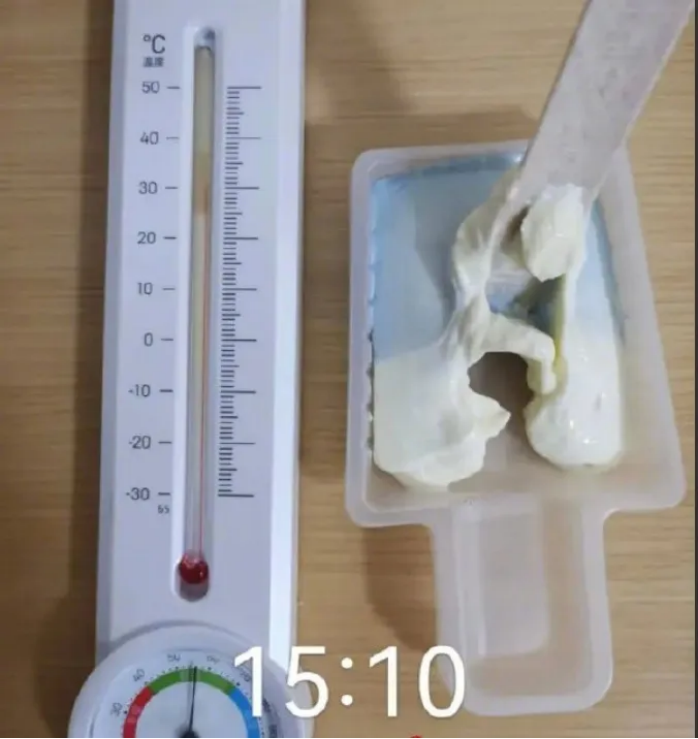

近日,“鐘薛高31度室溫下放1小時不化”引熱議。7月5日,一段網友用打火機點燃鐘薛高雪糕疑似燒不化的視頻再度引發關注。

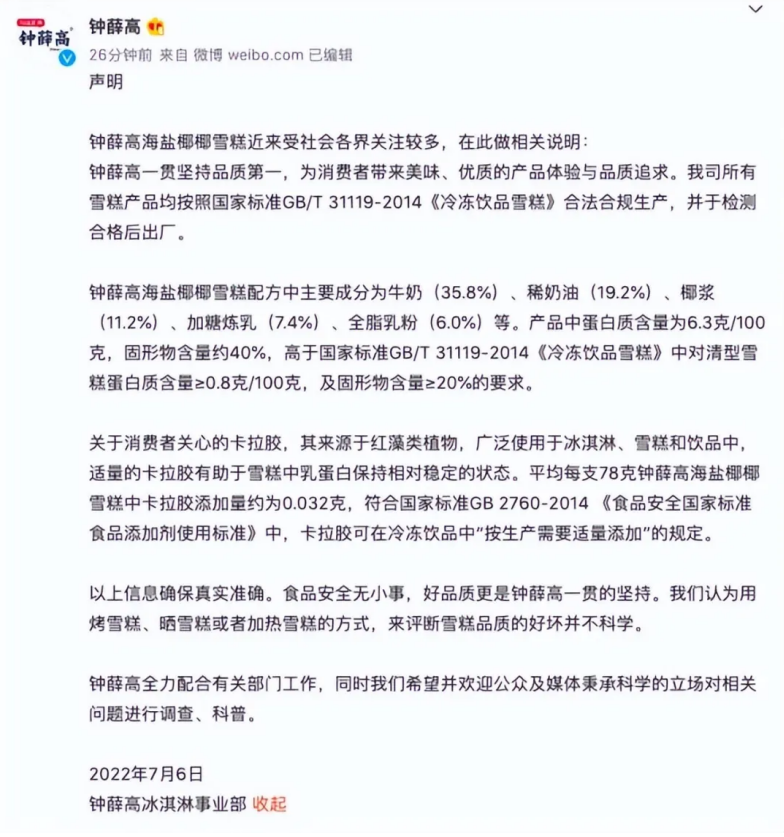

有不少網友推測,雪糕不會融化,是添加了增稠劑、凝固劑。也有網友擔心,不會化的雪糕還能吃嗎?對此,鐘薛高官方前后兩次作出回應稱,并不存在不融化的雪糕,是因為鐘薛高海鹽椰椰雪糕所含固形物高、水少,完全融化后自然就為黏稠狀,不會完全散開變成一攤水狀。同時,對于消費者關心的添加劑卡拉膠,其來源于紅藻類植物,廣泛使用于冰淇淋、雪糕和飲品中,符合國家標準GB 2760-2014 《食品安全國家標準食品添加劑使用標準》,可放心食用。鐘薛高官方在最新聲明中強調,我們認為用烤雪糕、曬雪糕或者加熱雪糕的方式,來評斷雪糕品質的好壞并不科學,希望并歡迎公眾及媒體秉承科學的立場對相關問題進行調查、科普。

▲鐘薛高發表聲明回應質疑

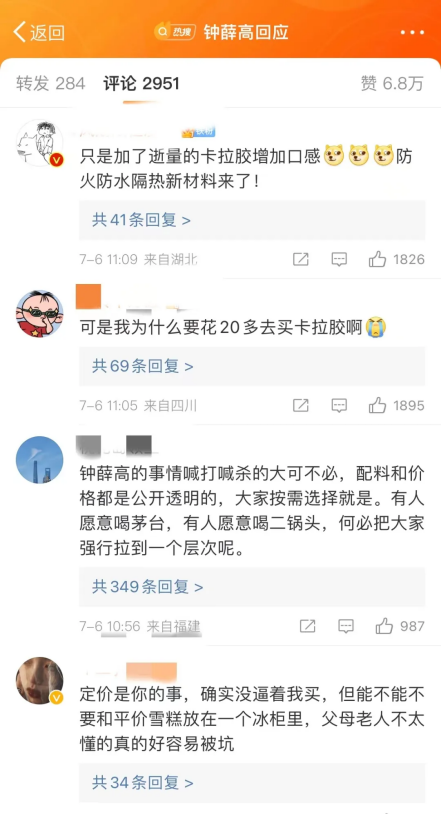

有人對回應表示理解,但也有網友對此番解釋并不買賬,仍然咬定雪糕不易融化,就是因為添加劑過多導致的。真相到底是什么?提起食品添加劑,人們普遍的觀念認為肯定會影響身體健康,將其看做“洪水猛獸”。但是,食品添加劑真會造成食品安全問題嗎?到底什么是食品添加劑?為什么不少人都害怕它呢?

01

雪糕難融化,真的不是“膠”辨“只是加了‘逝’量的卡拉膠增加口感,防火防水隔熱新材料來了!”“我為什么要花20多買卡拉膠?”“烤的不是雪糕,是你家的固體膠。”“鐘薛高雪糕烤不化”這件事上熱搜后,有網友如是說。

其實,冷飲不易融化的現象在前幾年就被關注過。營養與食品安全碩士、中國互聯網聯合辟謠平臺專家成員阮光鋒當時就指出,“添加劑越多,越難融化”的說法不準確。科信食品與健康信息交流中心主任鐘凱在其公眾號撰文,表達了同樣的看法:“**雪糕/冰淇淋的融化速度并不是判別產品好壞的金標準,影響融化速度的因素有很多,主要和配料成分有關。**但1小時不化就是笑話了,肯定是化了,只是還有一點形狀 。”鐘薛高官方聲明中也公開了雪糕的配料成分:海鹽椰椰雪糕配方中主要成分為牛奶(35.8%)、稀奶油(19.2%)、椰漿(11.2%)、加糖煉乳(7.4%)、全脂乳粉(6.0%)等。產品中蛋白質含量為6.3克/100克,固形物含量約40%。鐘凱表示,鐘薛高所含干物質(比如蛋白質、脂肪和碳水)大概有40%左右,確實有點多,所以化的慢也正常,“反過來說就是用料扎實,貴有貴的道理。”如果雪糕里沒啥干貨,反而化的快,比如三精水(糖精、香精、色素)做的冰棍。增稠劑(膠)在延緩融化速度方面只是起到輔助作用而已,在雪糕/冰淇淋中的使用非常常見,主要作用是通過改變冰晶構造,參與形成松軟的口感。同時增稠劑也可以增強產品質地的穩定性,以及延緩融化速度。**縱觀有關鐘薛高由“膠”引發的系列爭議,背后反映的其實是公眾對食品添加劑的不信任和不了解。**鐘凱表示,很多人一說到“膠”就聯想到膠水或者化工原料,但要說肉皮凍、果凍、冰粉就沒事,其實原理是一樣的。目前國家批準使用的增稠劑中,帶著“膠”字的大約有20種左右,其中來自植物提取的最多,而且大多來自豆科植物的種子,例如,瓜爾膠、果膠來自植物。鐘薛高雪糕中的卡拉膠則來自藻類。而根據鐘薛高聲明,其海鹽椰椰雪糕中卡拉膠添加量約為0.032克,確實符合國家標準GB 2760-2014 《食品安全國家標準食品添加劑使用標準》中的規定。

02

對食品添加劑的恐懼

源于公眾對食品安全的呼喚提起對食品添加劑的心理陰影,很多人首先都會想到“三聚氰胺事件”,加上后來的“蘇丹紅”“瘦肉精”“吊白塊”等事件,食品添加劑好像成了“洪水猛獸”,也一再將人們對食品安全問題的關注度推向了新高。但是,食品添加劑就等同于食品安全問題嗎?“我們首先要明確兩個概念,一個概念是添加劑,第二個概念是食品添加劑。”中國工程院院士、北京工商大學校長、北京市科學技術協會副主席孫寶國曾在2022科學跨年之夜演講時指出,“這兩個是完全不同的概念,但在日常當中,甚至有的食品科技工作者也經常簡化,把食品添加劑簡化成添加劑。這個簡化是絕對不應該的,因為它會帶來很多的歧義。”

▲孫寶國院士在演講中 (攝影:張星海)

2008年三聚氰胺事件的爆發,還有后來蘇丹紅、瘦肉精、吊白塊等事件的爆發,導致食品添加劑成了聞之色變的話題。但其實它們都不是食品添加劑。比如三聚氰胺不是食品添加劑,而是水泥添加劑。在水泥中,它可以作為高效減水劑,也可以在塑料中添加作為阻燃劑,還可以添加在涂料中作為甲醛吸收劑。所以,食品添加劑變成了“背鍋俠”。迄今為止,我國重大食品安全事件沒有一起是合理合法使用食品添加劑造成的。另外,塑化劑是一種塑料用的添加劑,主要作用是增加塑料的柔軟性、延展性和可加工性。但是,塑化劑是塑料添加劑不是食品添加劑,也不允許添加到食品當中去。很多人會問食品當中的塑化劑是哪里來的呢?一個主要的原因是環境污染,造成了水體和土壤含有塑化劑。植物生長的過程中吸收了塑化劑,轉移到糧食當中去了,經過加工環節,讓我們的食物中含有塑化劑成分。其實,我們的祖先很早就開始使用食品添加劑來改良我們的食物,這才有了現在中國豐富的舌尖文化。早在公元前2500年的黃帝時期,古人就開始在制作食品時使用食品添加劑了。大家熟知的釀酒過程中加入的糖化酶、做豆腐時候用的鹵水、炸油條用到的明礬、制作火腿腸時用到的亞硝酸鹽,都屬于食品添加劑。食品添加劑在世界上各個國家都必須經過科學研究、風險評估,證明對人體健康沒有危害,加到食品當中去要么可以改善食品的風味;要么可以幫助食品保鮮,提高食品質量;要么可以讓食品便于加工和儲存。這樣的物質經過風險評估證明是安全的,經過政府批準以后,正式公布再列到食品添加劑名單當中,這才是食品添加劑。有的人喜歡喝可樂、汽水,所有這些碳酸飲料里面都含有二氧化碳,二氧化碳是食品防腐劑。不光在可樂和汽水里面,在啤酒里,二氧化碳也是防腐劑。我們喜歡吃的冰激凌、酸奶、巧克力、口香糖等食品當中都含有食品添加劑。不僅在中國,食品添加劑在世界各國都被廣泛使用。13世紀馬可波羅把火腿的制作技術傳到西方,如今他們制作的火腿比我們的都好吃,這正是因為他們在后來一直改良制作火腿時使用食品添加劑。由此我們可以得知食品添加劑的任務就是讓食物變得更好吃、更新鮮,提高食品品質。甚至可以說,食品添加劑為食品質量安全保駕護航。

03

食品添加劑早與生活息息相關

但如今說食品添加劑這個詞,大家就會十分警惕,除了剛才提到的原因,其實就是普通老百姓很多不知道食品添加劑到底是什么,更別說它的用途了,在中國人的詞典中有鹵水、紅曲、石膏,并沒有食品添加劑這個詞,而如今有了防腐劑、膨松劑、增稠劑等。所以,一些人并不了解它們的具體作用。其實,食品添加劑早已經與我們的生活息息相關,我們日常生活中接觸到的食品添加劑是非常多的,我國的食品添加劑分為22大類、2300多種。發明食品添加劑的初衷就是讓食物變得更美味,更新鮮,如果它的使用會傷害健康那就是本末倒置。不過可能還是會有人無法接受它,甚至躲開它。有人會說,我們自己做飯,不去購買加工食品,是不是就可以避免食品添加劑了?其實不然,先從做飯用的油來說,我們小時候家里的食用油,放一段時間就會有哈喇味,這是因為油品被氧化的結果。后來科學家研究出了安全可靠的抗氧化劑,讓油品的保存期更長了。

(圖片來源:視覺中國)

食鹽很容易受潮板結,我們加入抗結劑亞鐵氰化鉀,這樣食鹽就更容易保存。再說醬油,從制備到灌裝都在使用不同種類的食品添加劑,而且有些食品添加劑,我們都使用了幾百年了。很多家長覺得嬰幼兒配方奶粉好,可以最大程度地接近母乳,這是食品添加劑的“功勞”。從食品科學的角度來看,配方奶粉約有近50種配料,除了乳糖、脫脂奶粉、植物油、濃縮乳清蛋白外,其余有40多種成分全部是營養強化劑或食品添加劑。近年來,由于我國擁有自主知識產權的營養強化劑和食品添加劑投入使用,高檔的嬰幼兒配方奶粉品質已經不亞于國外產品。

04

我國對食品添加劑的使用標準更嚴格很多人都吃過從國外帶回來的巧克力,大家是不是會覺得從口感上會比在國內吃到的好一些?還有細心的人會發現同品牌的巧克力,在國內買到的和在國外買到的口感也不太一樣,這是什么原因?其實主要的區別就是食品添加劑。孫寶國介紹,目前,我國可以使用的食品添加劑的種類是2300多種,而國外可以使用的食品添加劑大約有15000種,想要進口到中國市場必須符合中國食品安全部門的使用標準。而發達國家的食品添加劑品種是我們的很多倍,大眾對食品添加劑的接受程度也比我們更開放。“目前大家對食品添加劑的恐懼,以及整體的輿論壓力,已經或多或少地影響到我們國家食品添加劑行業的發展。”孫寶國指出,**食品添加劑的使用、生產從某種程度上也能反映出一個國家經濟社會發展以及科學技術的水平,越是發達的國家,食品添加劑的使用也就越普遍。在這個信息爆炸的時代,錯誤的言論和認識還是普遍存在于我們周圍,“卡腦子”比“卡脖子”更可怕。有的時候應對不了解的流言時,如果自身的知識儲備不夠,可以先去了解相關領域的知識,請教相關領域的人員,通過自己的大腦思考后再做出判斷,不要人云亦云,不但誤自己,也會誤他人。孫寶國介紹,我國對于食品添加劑的使用是有著非常嚴格的標準,一方面要控制好使用的劑量,另一方面是不能超范圍使用。比如之前就有報道,在饅頭上違規使用食品著色劑,讓白面饅頭充當玉米面饅頭,這都是違法的。從食品質量安全方面來講,最根本的問題是企業的自律,但只依靠企業的自律還不夠,還要有法律的約束,監管必須得有懲罰,必須有相應的部門來管理,包括政府監管、社會監管和媒體監管,一旦發現問題,法律制裁。通過這三駕馬車把食品安全藍天撐起來,國外也是這樣,必須重罰。孫寶國希望,大家對食品添加劑有新的科學認識,讓流言不再制約行業的發展。**最終有一天,中國的食品不只是口味,而且安全、營養健康各方面都將是世界第一,不但我們舌尖得到了享受,我們生活的幸福指數也會越來越高。(內容來源:2022科學跨年之夜演講、北京科技報、“飲食參考”、“上海網絡辟謠平臺”微信公眾號等)

來源: 北京科技報社

內容資源由項目單位提供

科普中國公眾號

科普中國公眾號

科普中國微博

科普中國微博

幫助

幫助

2024年度科普中國資源薈萃集成示范項目

2024年度科普中國資源薈萃集成示范項目