一只玳瑁海龜(hawksbill sea turtle)正在死去的珊瑚礁中尋找食物。玳瑁海龜以海綿為食,也經常在珊瑚礁中尋找其他小型無脊椎動物。2019年是全球變暖持續影響珊瑚礁的一年。海水溫度升高導致珊瑚白化事件在全球范圍內頻繁發生。印度尼西亞位于“珊瑚三角區”,是世界上珊瑚多樣性最高的地區,但也因此對氣候變化格外敏感。這張照片,也反映出珊瑚礁生態系統面臨的威脅。珊瑚白化和死亡導致珊瑚礁生物多樣性下降,對依賴珊瑚礁生存的生物造成了影響。攝影:王敏幹(John MK Wong)2019年拍攝于印度尼西亞 | 綠會融媒·“海洋與濕地”(OceanWetlands)

如果你曾經去過熱帶海邊潛水,或者在電視上看過海底世界的紀錄片,你一定對那些色彩斑斕的珊瑚礁印象深刻。它們就像是海底的森林,為無數海洋生物提供了家園。但你知道嗎?這些美麗的珊瑚礁正在以驚人的速度消失,而保衛它們,已經成了一場全球范圍的緊急行動。

為什么珊瑚礁這么重要?簡單來說,它們不僅是無數海洋生物的家園,還能保護海岸線免受風暴的侵襲,為人類提供經濟收益,比如旅游業和漁業。但過去幾十年里,由于氣候變化、污染、過度捕撈、珊瑚疾病、自然災害……等問題,珊瑚礁的健康狀況急劇惡化。好消息是,人類正在想辦法讓珊瑚礁“起死回生”。

佛羅里達珊瑚礁是北美唯一的活珊瑚礁,也是世界第三大珊瑚礁群,它沿著佛羅里達州東南海岸延伸,與佛羅里達群島平行,從邁阿密附近的比斯坎島一直延伸到基韋斯特以西的干龜島。佛羅里達珊瑚礁是重要的生態系統,為無數海洋生物提供棲息地和食物,同時也是重要的經濟資源,吸引著大量游客前來潛水和觀光。但是,由于氣候變化、污染和過度捕撈等諸多原因,如今,佛羅里達珊瑚礁正面臨著嚴重的威脅。

“海洋與濕地”(OceanWetlands)小編注意到,公開信息顯示,美國國家海洋和大氣管理局(NOAA)正帶頭開展一項雄心勃勃的計劃。

這個計劃被稱為**“標志性珊瑚礁任務”**(Mission: Iconic Reefs),核心目標是恢復美國部分地區的珊瑚礁,尤其是佛羅里達的珊瑚礁。這片珊瑚礁曾經生機勃勃,但現在已經變得支離破碎,面臨滅絕的危險。NOAA希望通過科學手段,把它們重新“種”回來、救回來。

2017年的颶風“厄瑪”(Irma)摧毀了佛羅里達群島的一座珊瑚苗圃。上圖是一塊颶風艾爾瑪破壞、并脫落的珊瑚碎片。圖源:史蒂夫·吉廷斯 | NOAA

石珊瑚組織損失病對佛羅里達礁群造成的破壞,曾經健康的珊瑚已被這種疾病侵蝕殆盡。圖源:尼克·扎卡爾 | NOAA

為什么要“拯救”它們呢?我們來看一組數據——“海洋與濕地”小編注意到NOAA的官網上列出的幾個讓人“觸目驚心”的數據,讓我們得以一窺珊瑚礁的生態系統服務價值、以及生態經濟價值:

佛羅里達群礁每年吸引數百萬游客,為當地經濟帶來24億美元的收入,并創造了約50%的當地就業崗位。

自20世紀70年代以來,佛羅里達群礁的健康珊瑚覆蓋率已下降90%。

因此,“標志性珊瑚礁任務”不僅是生態保護項目,也是一項關乎經濟可持續發展的投資。

那么,怎么種珊瑚呢?聽起來有點像在海底種樹,對吧?實際上,科學家們確實是這么做的!

他們從健康的珊瑚上取下一小部分,然后在“珊瑚苗圃”里培養,讓它們長大后再移植回大海。這些“珊瑚農場”就像育苗基地,能夠加速珊瑚的生長速度,幫助它們在短時間內恢復原本的生態系統。

美國NOAA發起的“標志性珊瑚礁任務”中使用的部分珊瑚種類,包括生長迅速的鹿角珊瑚和麋角珊瑚,以及柱珊瑚和星珊瑚。圖片來源:NOAA漁業部門該項目的第一批珊瑚移植于去年冬天在東部干巖(Eastern Dry Rocks)啟動,最終目標是移植超過60,000個快速生長的鹿角珊瑚和麋角珊瑚。

為了達到25%的珊瑚覆蓋率,項目研究團隊計算了所需的成熟珊瑚數量。根據珊瑚種類的不同,成熟珊瑚的大小可能從20厘米~1米不等。項目最終目標是培養出約50萬株成熟珊瑚。但由于移植過程中,死亡率較高,科學家們預計,需要至少種植500萬株珊瑚才能確保最終目標的實現。

但問題是,僅僅靠移植珊瑚的話,并不能解決所有問題。

畢竟,珊瑚礁生病的原因還在,比如全球變暖導致的海水升溫,使珊瑚“白化”。簡單來說,珊瑚是和一種叫蟲黃藻的微生物共生的,這種藻類為珊瑚提供能量,同時賦予它們鮮艷的顏色。但如果水溫太高,珊瑚就會把蟲黃藻趕走,自己變得慘白,最終可能會死掉。

在全球氣候變化的背景下,珊瑚礁正面臨前所未有的危機。科學家們正努力尋找能夠提高珊瑚適應能力的方法。

科學家們正在嘗試培養**“抗熱珊瑚”,也就是能在高溫環境下存活的珊瑚品種。他們會選出那些在極端環境下依然健康的珊瑚,讓它們繁殖,從而提高整個珊瑚群的耐熱能力。可以說,這是一種“超級珊瑚”培育計劃**,目的是讓珊瑚變得更強壯、更適應未來的氣候變化。

DeMerlis博士領導的一項最新研究表明,通過**“熱浪訓練”**,珊瑚確實是可以提高自身對高溫環境的耐受性的。

在實驗中,她領導的研究團隊將加勒比鹿角珊瑚(Caribbean staghorn coral)分為兩組:對照組和接受溫度波動訓練的一組。隨后,兩組珊瑚都經歷了極端高溫的挑戰。結果顯示,經歷過“熱浪訓練”的珊瑚在高溫環境下表現出更強的耐受力,它們褪色和組織損失的速度明顯減緩。這一發現為未來珊瑚保育工作提供了新的思路。

研究人員希望,這類提高珊瑚抗逆性的研究能夠被應用到陸基珊瑚苗圃中,從而培育出更具抗性的珊瑚個體,并最終移植到珊瑚礁中。

在大西洋海洋和氣象實驗室(AOML)實驗珊瑚礁實驗室中,珊瑚正在進行壓力硬化實驗。AOML和莫特海洋實驗室都運營著濕實驗室和干實驗室。濕實驗室設有用于安置珊瑚的水族箱。AOML的艾莉森·德默利斯表示,濕實驗室通常潮濕且充滿鹽分,需要全天候護理以維持珊瑚的健康。干實驗室則更為潔凈,通常包含顯微鏡等不防水的設備。濕實驗室使研究人員能夠對溫度和酸度等參數進行受控實驗。干實驗室則使研究人員能夠分析從濕實驗室收集的組織樣本。圖片來源:艾莉森·德默利斯(Allyson DeMerlis)| NOAA

當然,這場拯救行動不僅僅依賴科學家。當地社區、志愿者、漁民、潛水員,甚至普通游客,都能參與其中。除了科學家的努力,該項目還需要大量技術潛水員來進行大規模的水下清理和設備部署。而在主要的準備工作完成后,普通公眾也可以參與到珊瑚種植和健康監測中。又比如,有些組織會組織潛水員下海去種植珊瑚,或者清理海洋垃圾,讓珊瑚有一個更干凈、更健康的環境生長。多種舉措,正在齊頭并進。

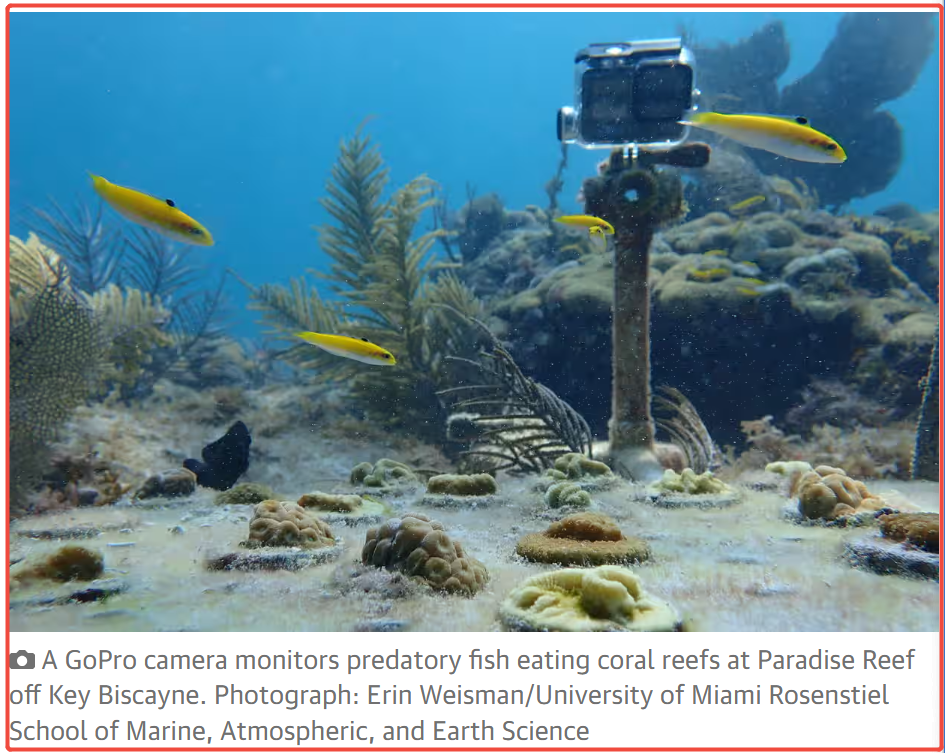

“海洋與濕地”(OceanWetlands)小編還注意到,據衛報2025年3月17日發布的一篇最新的報道,為了找出阻礙珊瑚礁恢復的“罪魁禍首”****,科學家們創新地使用了一種水下**“門鈴”式監控攝像頭**,成功地抓住了偷食珊瑚的**“魚類竊賊”。這些攝像頭拍攝的視頻顯示,金鸚鯛(Sparisoma aurofrenatum)、四斑蝴蝶魚(Chaetodon capistratus)、紅尾鸚鯛(Sparisoma chrysopterum)這三種食珊瑚魚類,對研究人員放置在邁阿密附近近海珊瑚礁的誘餌珊瑚的攝食量超過了97%**。研究人員表示,這些發現有助于指導珊瑚礁的重建工作。

安裝在邁阿密比斯坎灣天堂礁的GoPro相機,用于監測捕食性魚類對珊瑚礁的攝食情況。該相機是邁阿密大學羅森斯蒂爾海洋、大氣與地球科學學院的研究人員艾琳·魏斯曼在研究中使用的設備,旨在識別破壞珊瑚礁恢復的魚類物種。攝影:Erin Weisman | 圖源:衛報也許你會想,諸如此類的這些努力,真的有用嗎?答案是肯定的!

其實,若是放眼世界,在世界各地,已經有不少成功案例,比如澳大利亞的大堡礁修復項目,夏威夷的珊瑚培育計劃,甚至在中國的南海,一些科學家也在嘗試類似的方法。該團隊認為,只要行動得足夠快,仍然有希望把這些“海底奇觀”給拯救回來。

這場海底的“綠化工程”,才剛剛開始。說到底,珊瑚礁的命運和我們息息相關。它們不僅是海洋生態系統的重要組成部分,也關系到全球數百萬人的生計。

(注:本文僅代表資訊。不代表平臺觀點。歡迎留言、討論。)

資訊源 | NOAA

文 | 王海詩(Amphitrite Wong)

編輯 | Linda

排版 | 綠葉參考鏈接略

來源: 海洋與濕地

科普中國公眾號

科普中國公眾號

科普中國微博

科普中國微博

幫助

幫助

中國綠發會

中國綠發會