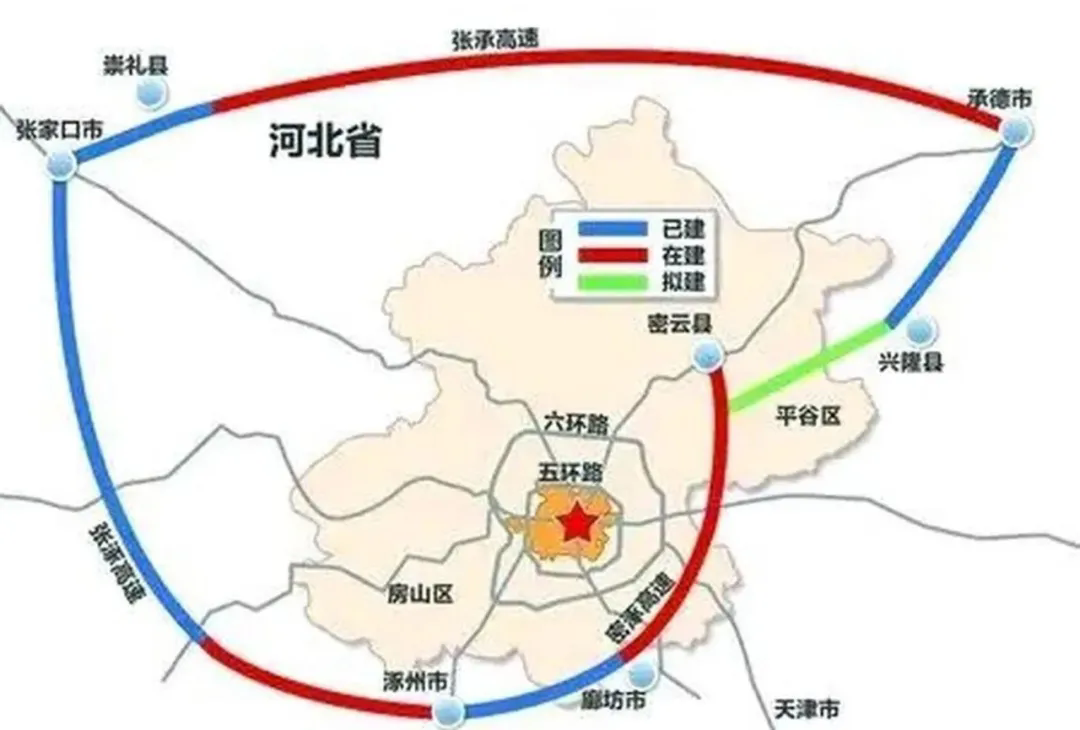

北京有著三千年建城史、八百多年建都史。新中國成立后又作為首都,經多年建設后,今已發展為國際化大都市。別的不提,交通方面就已經很發達,光環路就好幾條。有個胖胖的相聲演員唱過:終于有一天你會修到七環。其實七環已經修了,雖然并不屬于北京官方環路規劃,而且很多路段不在北京,而是河北境內,但從格局上說叫七環也行(實際叫北京大外環高速公路,也稱首都環線通道)。

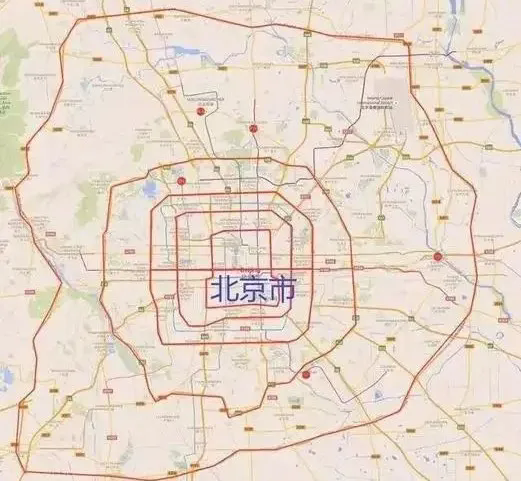

不說七環,單說北京第一條環城快速路,也是中國第一條全封閉、全立交、無紅綠燈的城市快速環路?,即二環。走在二環上您會發現很多路段并不平直,翻開地圖更會發現它不是方方正正的,而是“凸”字形。眾所周知,二環路等于老北京城圈兒。實際常說的老北京城是指明清北京城,但甭管是什么朝代,這個凸字形是怎么來的。這得打明成祖朱棣登基后開始說:永樂四年(1406),朱棣下詔遷都,從南京遷到北京,但新都城實際是在元大都基礎上改建而來的。

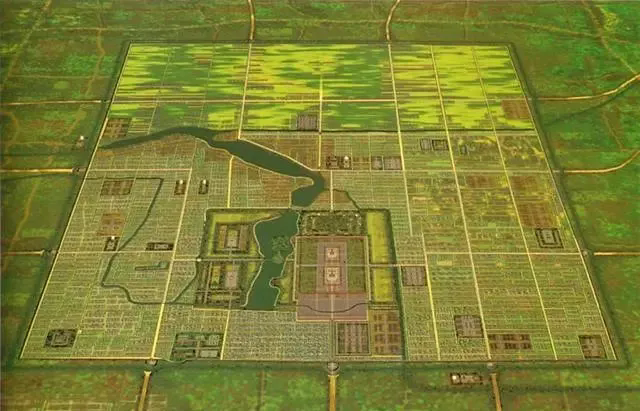

歷來講究天圓地方的中國人,大到城池,小到民居,基本都要建成方形。元朝是忽必烈遷都北京,他很愿意接受漢文化,為他設計都城的是元朝唯一位列三公的漢官,叫劉秉忠。此人熟讀易經,就將大都打造成四四方方的口字型;十一門的名字也都源自易經,甚至包括國號,由蒙古改稱大元,即《易經》中的“大哉乾元”之意。

元末明初,朱元璋帳下大將徐達帶兵攻克大都,此后明朝政府便開始著手改建城池。因為元順帝逃回蒙古,但依舊具有一定勢力,史稱“北元”,而且一直想重掌天下,所以明朝最大的威脅在北方。朱元璋將北京改為北平,便取“北方平定”之意。所以那時雖不是帝都,但是防御重地,徐達將北部空曠荒落、不利防御的地帶放棄,南縮五里另筑新墻、并修筑另三面城垣。

朱棣遷都后,南垣又向南推進二里,等于城池整體南移。永樂十八年(1420)改建完成并投入使用(皇城及宮殿是摧毀元代皇宮后新修的),此時的城池也大體呈長方形、唯獨西北不是直角兒。這會兒沒有內城之說,因為沒外城、哪兒來的內?后來京師多次遭蒙古瓦剌部侵襲,成化十二年(1476)就提出在外圍加筑外城的建議,但沒“通過審批”。

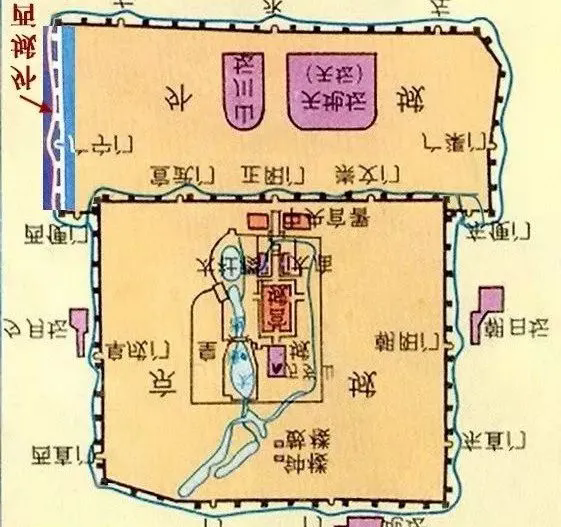

直到嘉靖二十九年(1550),蒙古俺答兵臨城下,即史稱“庚戌之變”,此后為加強京城防御,開始修筑前三門外關廂城(三座獨立于城門之外的小城),但因需要拆毀的店鋪民房甚多,民情洶懼,工程沒進行下去。四年后,嘉靖終于下定決心加修外城,原想四面環繞修筑外郭,建成"回"字型;設城門十一座、敵臺一百七十六座,西直門外和通惠河設水閘兩處,其他低洼地帶設水關八處。

但因工期浩大沒有四面同時開工,在嚴嵩的建議下先修南面(因為北面有廢棄的元代城墻還可利用),中間開永定門,東為左安門、西為右安門;東西兩側向北“拐彎兒”后朝東開廣渠門、朝西是廣寧門(即廣安門)。然而往北修了沒多遠就停工了,因為沒錢了,只好將內外城城墻連接,并開了兩個小門兒:東便門兒和西便門兒。后來相繼增筑甕城后就定型了,外城完整的計劃直到改朝換代都沒實現。至此才有內外城,并形成那句廣為人知的老話:內九外七皇城四,九門八點一口鐘。

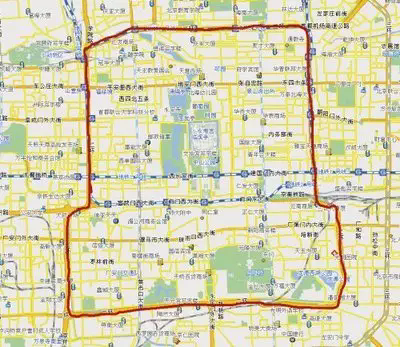

解放后城墻和城門陸續被拆,只剩下正陽門城樓、箭樓和德勝門箭樓(永定門城樓是前些年復建的)等。因為修地鐵需要從地面挖掘,城墻礙事(當然從民國就開始扒城墻,這次則是整體拆)。地鐵修完后就在地面上修路,實際二環打七十年代就開始修,只是1992年9月才全線建成通車?。而且最初的二環路是內城城圈兒,也基本是方正的;就是說南二環即今前三門大街,直到1990年外城城圈兒也辟為道路后才“揮師南下”到永定門一線。

所以不管是老城圈兒還是今二環,俯瞰全景都是“凸”字型,底部大的是外城,上部小的是內城。但這是按現代人上北下南的習慣看,實際我國古代的習慣是上南下北,那就得把地圖反過來,這會兒您會發現像是一個人戴個帽子,特別是左下方還缺角兒,神似人的嘴和下巴,因此老北京城又有“帽子城”的說法。至于為什么缺角兒,那說法就多了。

有的說當年共工怒撞不周山,導致天塌西北(西北來的風都叫不周風)、地陷東南,所以西北就不該有角兒,即便有也立不住,因為撐不住天。還有人說當時西北角真的屢建屢塌。也有人說是設計失誤,皇宮沒在城市對角線上,工匠為了逃避責任編此謊言,讓西北缺角也就測不出對角線了。說法還挺多,但官方解讀是此地修城時確實屢建屢塌,是因為挨著積水潭,受水脈影響地基打不牢,就只能繞過去了。

來源: 凌洲業話

科普中國公眾號

科普中國公眾號

科普中國微博

科普中國微博

幫助

幫助

中國城市規劃學會

中國城市規劃學會