深夜輾轉反側的你并非孤例——世界衛生組織統計顯示,全球約27%的人長期受失眠困擾。失眠不僅是“睡不著”的簡單問題,更是生理、心理與環境失衡的警示信號。本文從醫學研究及臨床實踐出發,拆解失眠的三大核心誘因,并提供經科學驗證的“自救工具箱”,幫助你在4-6周內重建睡眠節律。文末附關鍵研究數據,助你跳出焦慮循環,掌握睡眠主動權。

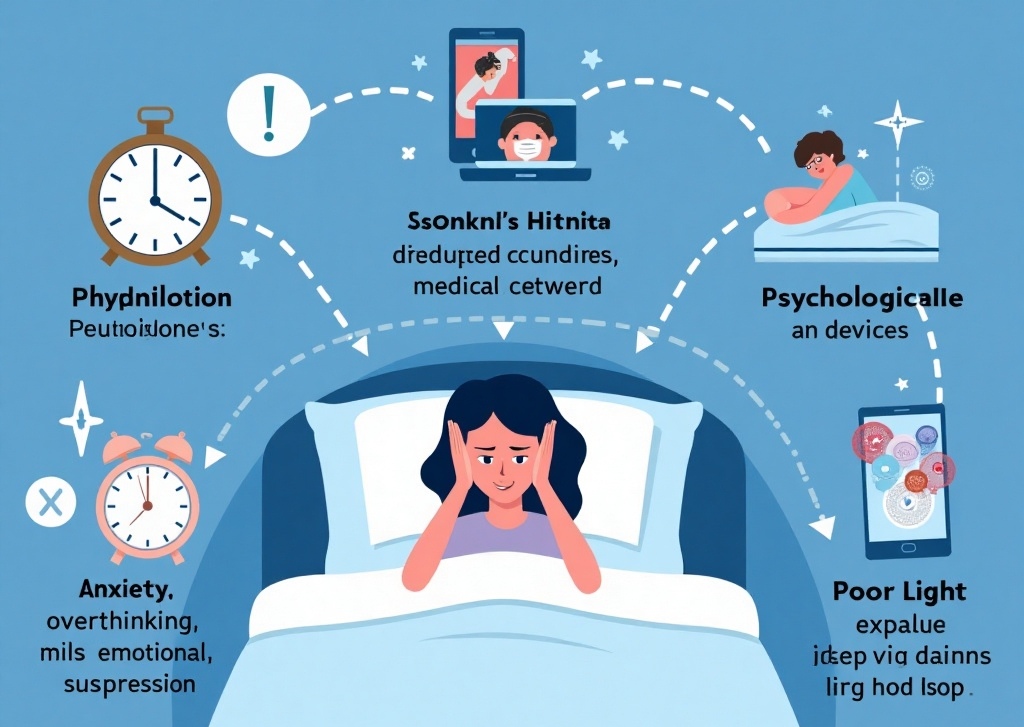

一、失眠的“幕后推手”:常見原因解析

1. 生理因素:

晝夜節律紊亂:頻繁熬夜、跨時區旅行會打亂生物鐘,導致褪黑素分泌異常。

疾病干擾:甲狀腺功能亢進、慢性疼痛、睡眠呼吸暫停綜合征等疾病可直接引發失眠。

2. 心理壓力:

2. 心理壓力:

焦慮與反芻思維:大腦持續處于“威脅掃描”模式,交感神經過度激活(如心跳加速、肌肉緊張),抑制睡眠啟動。

情緒壓抑:長期未解決的心理沖突可能通過夢境頻繁“閃回”,導致睡眠片段化。

3. 環境與行為習慣:

3. 環境與行為習慣:

藍光暴露:睡前使用電子設備會抑制褪黑素分泌,使入睡延遲30分鐘以上。

錯誤代償行為:白天補覺超過1小時、賴床“等睡意”,會削弱睡眠驅動力。

二、科學改善:四步重啟睡眠系統

二、科學改善:四步重啟睡眠系統

第一步:切斷“失眠焦慮”循環

認知重塑:接受“偶爾失眠無害”的事實,避免因恐懼失眠而進一步加重癥狀。

行為干預:固定起床時間(如7:00),即使失眠也不賴床,逐步建立生物鐘錨點。

第二步:優化睡眠環境

第二步:優化睡眠環境

感官降級:臥室溫度控制在18-22℃(最佳睡眠溫度),使用遮光窗簾減少光干擾。

床鋪功能化:僅在床上進行睡眠和性行為,避免工作、進食,建立“床=睡眠”的條件反射。

第三步:調節生理節律

第三步:調節生理節律

晨間強光療法:起床后30分鐘內暴露于戶外自然光10-15分鐘,可快速重置生物鐘。

飲食調控:午后避免咖啡因,晚餐減少高GI食物(如精制碳水),防止血糖波動干擾睡眠。

第四步:針對性放松訓練

第四步:針對性放松訓練

漸進式肌肉放松:從腳趾到頭皮逐部位收縮-放松肌肉,降低軀體化緊張。

4-7-8呼吸法:吸氣4秒→屏息7秒→呼氣8秒,激活副交感神經(人體“剎車系統”),5分鐘內可降低心率10-15次/分鐘。

三、特殊情況處理

三、特殊情況處理

藥物依賴者:在醫生指導下逐步減量,聯合認知行為療法(CBT-I)降低復發率。

更年期失眠:低劑量短期激素替代治療(HRT)可改善潮熱導致的夜間覺醒,需嚴格評估適應癥。

失眠的本質是身心失衡的信號,通過科學調整生活方式(80%改善空間)結合必要醫療干預(20%輔助),多數慢性失眠可在4-6周內顯著緩解。

失眠的本質是身心失衡的信號,通過科學調整生活方式(80%改善空間)結合必要醫療干預(20%輔助),多數慢性失眠可在4-6周內顯著緩解。

記住:追求“完美睡眠”本身就會制造焦慮,真正的修復始于與身體的和解。

來源: 綜合了多個專業的核心信息(圖片Ai合成)

科普中國公眾號

科普中國公眾號

科普中國微博

科普中國微博

幫助

幫助

科普醫衛康

科普醫衛康