想象一下,你是一位農民伯伯,每天扛著化肥袋子在田里揮汗如雨。但無論怎么施肥,總有一半肥料“不翼而飛”——要么被雨水沖進河里“喂魚”,要么變成溫室氣體“上天”,甚至讓土壤越來越“挑食”。這不僅是你的煩惱,更是全球農業的痛點。

不過,中國農業大學的科學家們最近搞了個大新聞!他們研發出一種“會思考”的肥料——綠色智能肥料。它能像“營養管家”一樣,精準捕捉莊稼的需求,讓肥料利用率飆升,還能讓土壤“返老還童”。這項研究登上了國際期刊《農業科學與工程前沿》,讓我們看看它到底有多神奇!

傳統化肥的“副作用”:喂飽莊稼,累壞地球

自從1908年德國人發明“哈伯法”合成氨技術,化肥就成了現代農業的“命根子”。數據顯示,過去60年全球化肥用量暴增6倍,中國更是包攬了全球三分之一的產量和消費量。但問題來了:這些化肥其實是個“敗家子”!

吃一半吐一半:氮肥利用率僅25%-30%,磷肥更慘,只有18%-20%。相當于每撒10斤化肥,7斤都在“摸魚”。

地球的“三高”危機:逃逸的氮變成一氧化二氮(溫室效應是二氧化碳的298倍),磷鉀則化身“河道殺手”,引發藍藻暴發、魚蝦窒息。

資源黑洞:中國每年80%的磷礦、60%的硫磺都喂給了化肥廠,還消耗全國2%的煤炭和3%的天然氣。

科學家痛心疾首:“這哪是種地?簡直是燒錢又毀地!”

綠色智能肥料的“智慧密碼”:讓肥料學會“讀心術”

與傳統化肥的“狂轟濫炸”不同,綠色智能肥料走的是“精準醫療”路線。它的核心技能包括:

1.聽懂植物的“悄悄話”

莊稼根系會分泌特殊信號分子,就像發送“餓了”“渴了”的微信。智能肥料內置“分子翻譯器”,遇到這些信號立即釋放養分。比如檢測到缺磷信號,肥料里的磷就會“破殼而出”,直送根系。

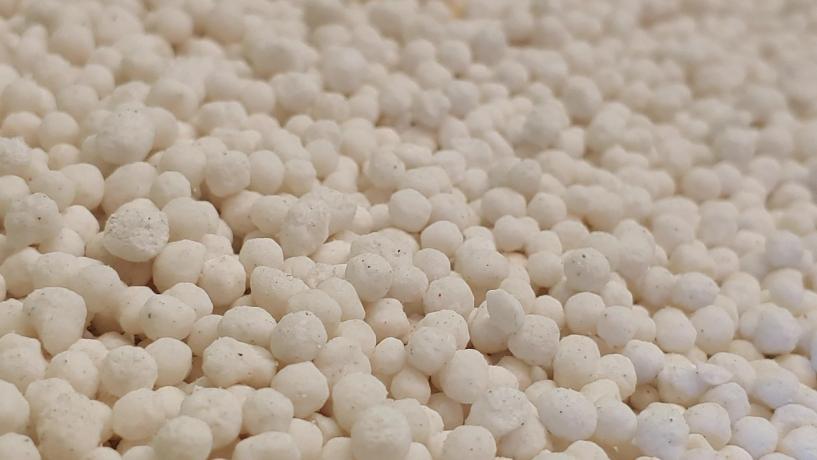

(圖片來源:Pixabay.com)

2.變身環境“變色龍”

天旱時,肥料外層吸水材料自動“蓄水”,等土壤濕潤再釋放養分;

高溫天,溫敏材料啟動“速溶模式”,滿足莊稼暴增的食欲;

遇到酸性土壤,pH響應涂層讓磷元素避開鈣鎂“攔路虎”,提高吸收率。

3.玩轉“營養混搭”

把快效氮和緩釋磷鉀打包成“營養套餐”,前期促苗壯,后期保產量。就像給莊稼安排了“私人營養師”,不同生長階段自動切換食譜。

(圖片來源:Pixabay.com)

實戰案例:給澳洲堅果裝上“智能胃”

在云南的陡坡果園里,科學家們給嬌貴的澳洲堅果定制了專屬智能肥:

雙磷組合拳:前期用水溶磷促生根,后期靠檸檬酸溶磷匹配果樹特有的“叢生根”分泌能力;

氮肥“黃金比”:銨態氮促發側根,硝態氮拉長主根,讓根系像章魚觸手般鋪開;

廢物變寶藏:用磷礦廢渣和工業廢酸做原料,既省錢又環保。

結果令人震驚:化肥用量減少35%,產量反增20%!果農直呼:“以前施肥像賭博,現在簡直是開外掛!”

(圖片來源:Pixabay.com)

未來農田:從“人海戰術”到“數字農業”

綠色智能肥料只是開始,科學家們還在憋大招:

AI配方師:通過機器學習分析千萬組田間數據,為每塊地定制“肥料身份證”;

跨界聯名款:把益生菌、納米材料、甚至植物激素塞進肥料,讓它們既能喂飽莊稼,又能改良土壤;

全產業鏈革命:從礦山到田間,讓化肥廠和農場“組CP”,礦石廢渣變肥料,工業廢氣轉氨肥,徹底告別資源浪費。

正如論文通訊作者張福鎖院士所說:“未來的肥料不是簡單的營養包,而是連接植物、土壤和環境的智能生態引擎。”

給地球一個“綠色承諾”

從“刀耕火種”到“智能施肥”,人類農業走了上萬年。當我們用衛星遙感監測養分、用基因編輯優化根系、用大數據預測收成時,或許該感謝那些在實驗室里“種”肥料的科學家。他們讓我們相信:喂飽全球97億張嘴巴,未必要以犧牲環境為代價。

下一次當你咬下一顆清甜的堅果,說不定里面就藏著某個肥料顆粒的智慧呢!

來源: Engineering前沿

科普中國公眾號

科普中國公眾號

科普中國微博

科普中國微博

幫助

幫助

Engineering前沿

Engineering前沿