在科技飛速發展的當下,環境科學與新興技術的融合日益緊密。人工智能作為其中的佼佼者,正逐步成為推動環境科學領域革新的重要力量。

3月10日,由中國環境科學學會聯合中國環境科學學會生態環境人工智能專業委員會共同主辦的“美麗中國科普大講堂”線上開講。本期講堂以“關于環境人工智能的思考、探索與展望”為主題,特邀清華大學碳中和講席教授、環境學院副院長、生態環境人工智能研究中心主任徐明擔任主講嘉賓,介紹人工智能在環境科學領域的發展和應用。

人工智能的演進:從“弱”到“強”

“要深化人工智能等數字技術應用,構建美麗中國數字化治理體系,建設綠色智慧的數字生態文明。”徐明表示,人工智能加環境,實際上也是國家的重大需求。

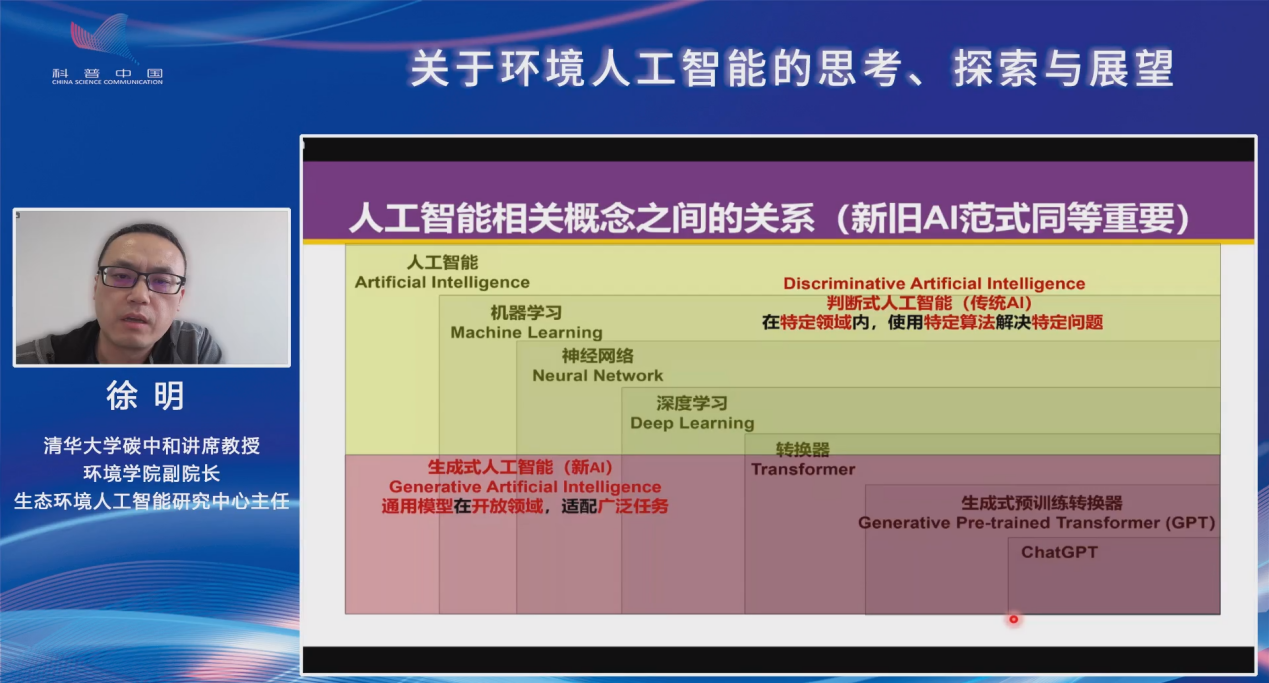

談起人工智能,徐明表示可以分為兩類:判斷式人工智能和生成式人工智能,又叫傳統人工智能(弱人工智能)和新人工智能(強人工智能),它們同等重要。其中,傳統的判斷式人工智能是在特定領域內,使用特定算法解決特定問題,主要解決的是分類和回歸等問題,涉及到機器學習、神經網絡、深度學習等方法。傳統人工智能在環境領域的應用已經很廣泛,主要有四大方面。一是預測,如空氣質量的預測、污水水質指標的預測等。二是影響因素的識別,如污染物毒性和氧化壓力的關系等。三是異常識別,如污染事件、官網漏損等。四是新材料的發現,如二氧化碳吸附材料、生物塑料等。

而生成式“強人工智能”,以Chat GPT、DeepSeek為代表,是通用模型,適配廣泛任務。“生成式人工智能也有‘新’‘舊’之分,比較‘新’的就是大模型,它參數多、體積大。”徐明表示,生成式人工智能理論框架也是存在了很長時間,并不是完全新的,只不過現在有了大量的數據、算力以及大模型的框架去訓練,產生了一個新的效果。“生成式人工智能在生物科學、科研分析、科學探索、基礎研究等領域也都有了廣泛的應用。而且生成式人工智能讓通用人工智能成為可能”徐明說。

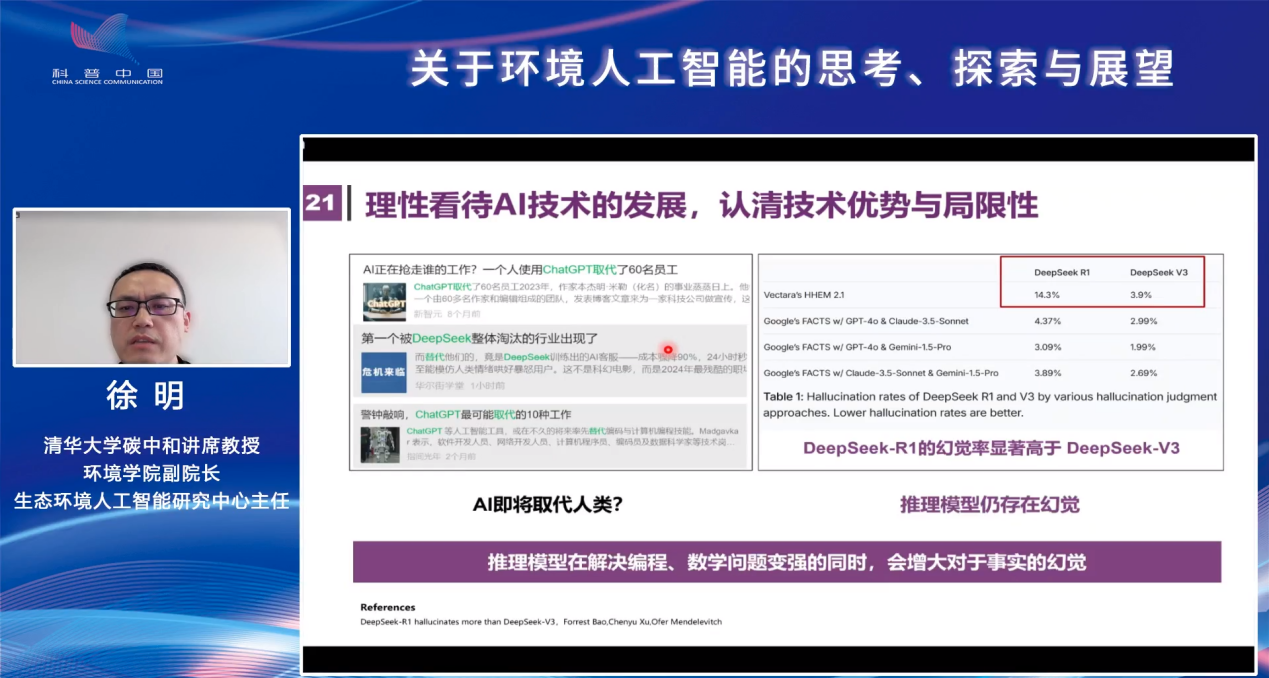

不過,說到人工智能的發展,徐明認為,雖然生成式人工智能發展迅速,但在行業應用中仍處于早期階段。以DeepSeek為例,得益于不斷迭代、先進訓練技術、工程創新和開源策略等原因,它性能十分卓越,但也存在幻覺率較高等問題。

智能驅動生態:AI在環境領域的實踐與探索

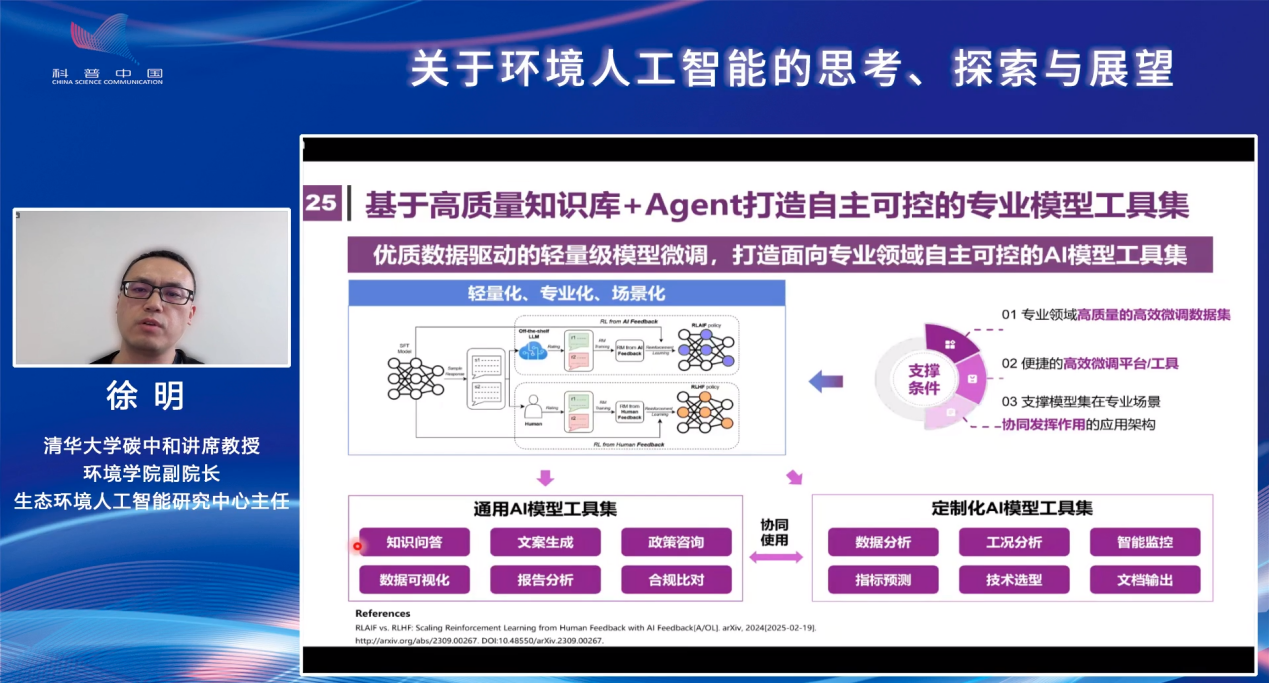

當前大模型能力顯著提升,行業應如何將其應用到具體場景中?徐明建議,要理性看待人工智能技術,認清其優勢和局限性。行業在接入大語言模型時,應結合自身需求,開發具有行業實際意義的應用場景。同時,要重視專業知識庫的建設,以此為基礎開發智能體系統,打造自主可控的專業領域模型工具集,從而推動人工智能應用的發展。

基于此,清華大學針對生態環境與可持續發展領域,打造了大語言模型系列專業應用——天工AI。“如果說Chat GPT是接受了通識教育的本科生,那么天工AI就是環境生態與可持續發展專業的研究生。”徐明介紹,天工AI基于基礎模型,結合RAG(檢索增強生成)、生態環境與可持續發展領域專業知識、應用基礎模型,構建了環境領域的“智能體系統”。

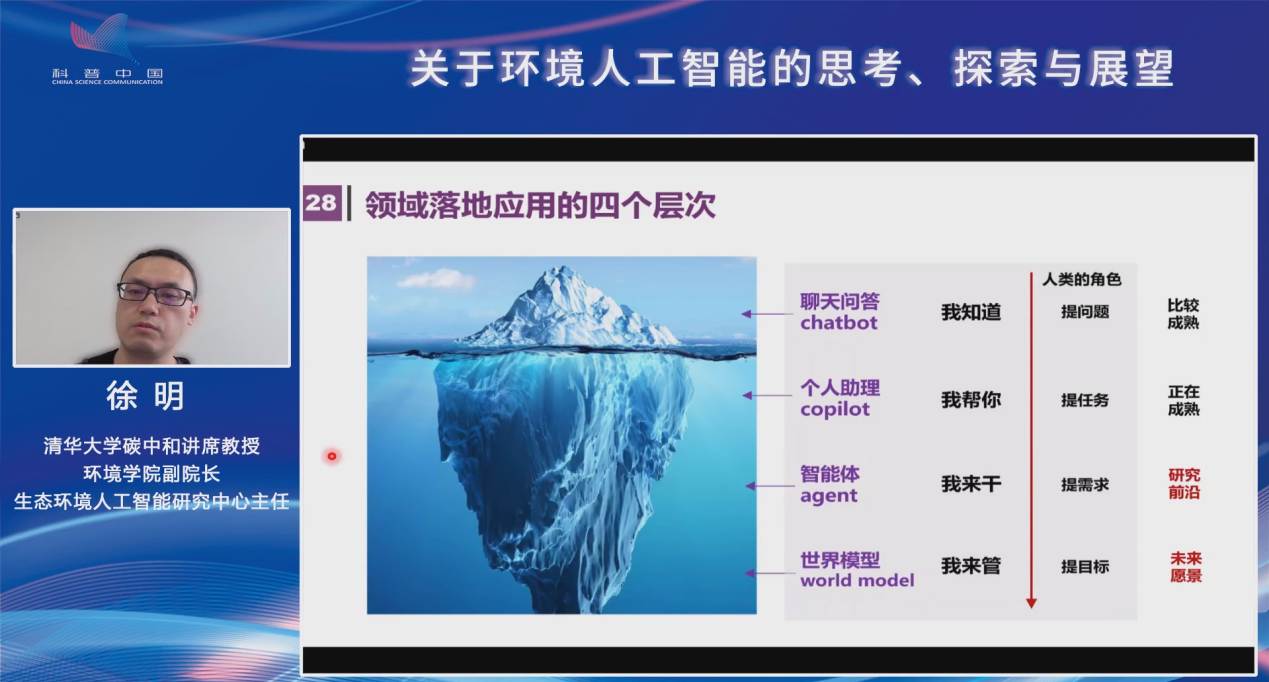

徐明表示,天工AI在領域落地的應用分為四個層次,分別是“我知道”即聊天問答;“我幫你”即個人助理;“我來干”即智能體;以及“我來管”即世界模型,對應的人的角色就是提問題、提任務、提需求、提目標。

目前,天工AI已在ESG報告合規性審查、水廠運營輔助等場景落地應用。例如,針對企業ESG報告初稿,該系統可在15分鐘內生成合規性分析報告,效率較人工提升數十倍。此外,天工AI正嘗試重構教學模式,通過知識點圖譜為學生定制個性化學習路徑。徐明表示,未來希望通過匯聚環境領域科研人員和行業專家力量,建設出環境領域大模型工具社區。

科普中國直播服務團隊對本次講座進行了全程直播。更多詳細信息,可點擊下方鏈接觀看回放。

點擊回看科普中國直播|解密環境人工智能(http://h5.live.gmw.cn/cloud/h5/1741313087495174)

來源: 光明網

科普中國公眾號

科普中國公眾號

科普中國微博

科普中國微博

幫助

幫助

光明網-科普中國直播服務

光明網-科普中國直播服務