鮮奶遇上茶:“爆款”背后的秘密

宋懷雨

北京大學 化學與分子工程學院

“走,我請你喝奶茶!”

在21世紀的街頭巷尾,你可能常常聽到這樣的話。作為最受歡迎的飲料之一,奶茶在風味上把“調和”的概念發揮到了極致。輕啜一縷奶茶入口,香甜而柔順的牛奶交織著濃郁的茶香撲面而來,醇厚的奶味佐以令人上癮的咖啡因和茶多酚,在舌尖碰撞升華,讓人把所有對熱量和脂肪的恐懼拋諸腦后。倘若進一步在奶茶中加入Q彈的珍珠、軟糯的芋圓,抑或是在表面覆上一層如云朵般厚實而綿密的奶蓋,飲用時的口感和體驗又將發生翻天覆地的變化。

從化學的角度看,奶茶是由牛奶、茶水與糖等一系列原料按一定比例復配形成的混合體系,其中包含了乳糖、蛋白質、蛋白質等上千種不同的化學物質,是包含了乳糖和蔗糖等在水中溶解性良好的分子以溶液的形式存在體系中;而牛奶中的乳清蛋白和酪蛋白作為一類天然的表面活性劑,具有其一端親水、一端親油的特性,在水中親油端彼此靠近,形成內部疏水、表面親水的膠束,并將一部分不溶于水的脂肪加溶于其中,形成了一個典型的膠體分散系。不過,可別小看了這些看起來平平無奇的表面活性劑,每一杯奶茶的制作和加工,乃至以它最穩定的姿態躺在你的手心里,成為一杯“穩穩的幸福”,都離不開表面活性劑的功勞。讓我們從表面活性劑的角度出發,一探奶茶背后的奧秘。

一、植脂末:奶香之源

奶茶中的醇厚奶香,往往讓人對制作時使用的鮮奶浮想聯翩,商家往往也打出新鮮牛乳的招牌,號稱使用來自優質產地的精選奶源,讓消費者體驗一口就能喝得到的甜美芬芳。然而一份來自消費者權益保護委員會的報告卻顯示,奶茶中的“奶香”可能并不來自牛奶。經過對市場上現制現售的40款奶茶樣品的逐一分析,其中有足足29款奶茶的牛奶含量低于標準線,而其中4款甚至不含任何牛奶,稱為“奶味茶飲料”也不為過。少加甚至不加牛奶的奶茶,其中的奶香味究竟從何而來呢?

沒有牛奶的奶茶卻充滿奶香,這一反直覺的現象來自于奶茶中添加的植脂末,也就是俗話中的“奶精”。奶精的使用可以追溯到上個世紀50年代,美國Presto Foods的員工摩斯和波恩利用在蛋糕、甜點中廣泛應用的“植物奶油”(氫化植物油)為主要原料,通過加入蔗糖酯等表面活性劑作為乳化劑,與一定比例的水調配、乳化、均質后,就得到了外觀和味道都與牛奶相似的“水包油”型乳液。經過機器設備的噴霧干燥,乳液就變成了像膠囊一樣包裹著油脂的白色粉末[1]。一旦加入水中,這些小小的粉末便會迅速分散開來,恢復到干燥前的乳液形態,散發著牛奶的香氣。比起不便于運輸和儲存的鮮牛奶,植脂末憑借其成本低廉、易于儲運、奶味香濃、簡單易用的優點迅速贏得了商家的青睞。由于植脂末是粉末狀的固體,比起含有大量水的鮮奶,在調配奶茶時更不容易沖稀,少量添加即可獲得香濃的奶味,

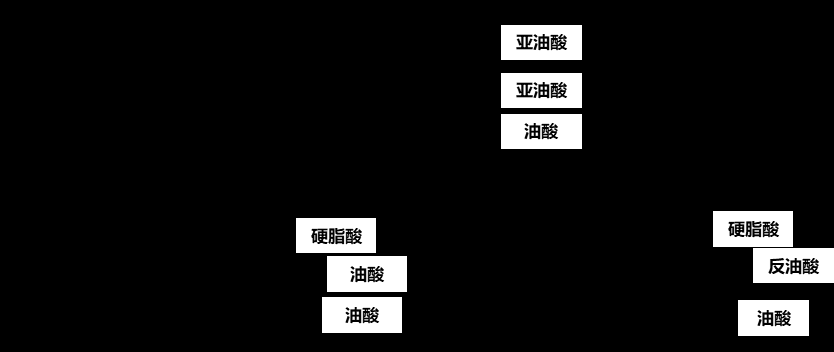

“奶精”帶來的奶味廉價易得,為什么不大力推廣,在所有奶茶中替代牛奶成為主角呢?問題在于植脂末中的氫化植物油。大多數的植物油脂由于其中雙鍵的存在,屬于不飽和脂肪,氫化的過程則是將其中碳-碳雙鍵加氫成為飽和烴鏈的過程。在理想情況下,來自植物的不飽和脂肪算總能發生完全氫化反應,生成對人體無害的飽和脂肪酸;然而在實際氫化過程中,常有一部分不飽和脂肪無法完全氫化,發生副反應生成對人體有害的反式脂肪酸(如圖1)。在人體中,反式脂肪酸會降低血液中高密度脂蛋白的含量,從而提高脂質在血管中的沉積幾率,大大增加罹患心血管疾病的風險。因而奶茶雖好喝,但也切記不可貪杯,避免反式脂肪給身體帶來沉重的負擔。

圖1 植物油脂的部分氫化過程及副產物反式脂肪(右)

二、膠束形態:香濃奧秘

喝過奶茶的你可能還記得奶茶濃稠而絲滑的口感,為什么牛奶經過茶水的沖稀后,調配出的奶茶仍然能維持原先的粘度和口感呢?這要從牛奶香濃的秘訣說起。牛奶中含有大量的蛋白質,其中絕大多數由乳清蛋白和酪蛋白組成,而這兩種蛋白恰好是天然的表面活性劑,在水溶液里高于一定濃度時可以自發聚集形成內部疏水、表面親水的膠束。與小小的、1納米都不到的水分子比起來,尺寸高達數十乃至數百納米的膠束稱得上是一座龐然大物;而不計其數的膠束懸浮在水溶液中,阻擋著水分子的去路,讓水分子原本流暢的運動多了不少阻礙。于是我們會發現,盡管其中90%的成分都是水,但是牛奶的粘稠度要比水要高上不少,這種由表面活性劑膠束所帶來的粘稠正是牛奶口感的來源[2]。

目光回到奶茶,相信你已不難猜到,奶茶的香濃口感也正是來自其中的這些表面活性劑膠束。然而與牛奶有所不同的一點是,奶茶中除了乳清蛋白和酪蛋白之外,還有來自植脂末的蔗糖酯以及人為添加的羧甲基纖維素鈉等食品用表面活性劑。這些表面活性劑的存在一方面作為乳化劑增溶油脂,使奶茶膠體保持穩定,另一方面也作為增稠劑提升奶茶的粘度,調節奶茶的口感。

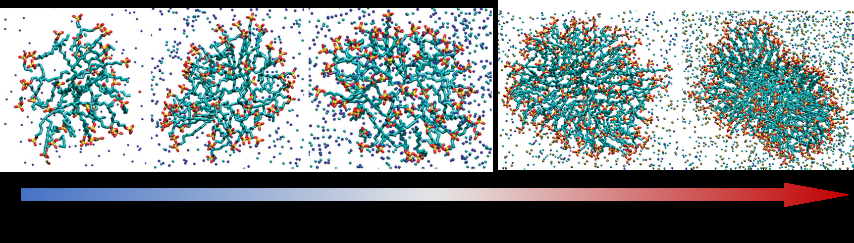

除了表面活性劑的存在,在奶茶中加入少量食鹽也可以大大提升奶茶的粘度。這又是什么原理呢?答案同樣藏在這些小小的膠束中:無論是牛奶中的乳清蛋白、酪蛋白還是人工添加的羧甲基纖維素鈉,都是離子型表面活性劑;在奶茶中加入食鹽后,食鹽迅速溶解并電離形成游離的鈉離子和氯離子。其中帶正電的鈉離子遇到奶茶中的攜帶負電荷的陰離子型表面活性劑后,根據同性相斥、異性相吸的原理,便會吸附在表面活性劑附近,從而降低了表面活性劑分子間由于相同電荷引發的排斥作用,使得單個膠束中可以容納的表面活性劑分子數量(即膠束的聚集數)大大增加,形貌也開始逐漸由球形轉為柱形(如圖2),從而提高溶液粘度,使奶茶變稠。在食品級表面活性劑尚未問世的年代,北方的游牧民族便是憑借加鹽這一樸素而實用的方法創造了至今仍然廣受贊譽的咸奶茶家族。

圖2 陰離子表面活性劑(SDS)膠束隨鹽濃度增加的聚集數和形態變化[3]

三、氣泡:奶蓋之魂

在奶茶的大家族里,你可能很難拒絕一款被稱作“瑪奇朵”的暢銷佳品。其特點是在奶茶的頂端,覆上厚厚一層蓬松的奶蓋。飲用時只需傾斜杯身,讓奶蓋同奶茶一同流入口中,輕盈的奶蓋悄然融化,流淌出甜膩的奶香,如同駕著奶油的云朵在天空中遨游。奶蓋是瑪奇朵的靈魂,如何將奶蓋做得綿軟細密,離不開一個關鍵角色的參與——空氣。

在奶蓋潔白無瑕的外表下,其實密布著許多人們肉眼難以察覺的微小氣泡。在制作奶蓋時,經驗豐富的廚師會將奶油、鮮奶與糖、黃油等佐料按一定比例配好,隨后利用機器的快速攪拌,在粘稠的奶油中混入大量的空氣,形成無數細小的氣泡。隨著攪拌的持續進行,大的氣泡被分成小氣泡,而小氣泡被打散形成更小的氣泡,而奶油也隨著空氣的加入,結構變得蓬松,體積也隨之膨脹,變成像棉花糖一般柔軟的質地。最終,當摻入的氣泡尺寸達到人肉眼難以察覺的50-100 μm,體積占到總體積的50%以上[4]后,一份輕盈可口的奶蓋便大功告成了。

看到這里你也許會好奇,如此多而密集的氣泡,為什么不會輕易破裂,使奶蓋恢復到奶油的狀態呢?誠然,在大多數液體中,氣泡的存在會導致氣-液界面面積的增大,使體系的表面能增加;而根據能量最低原則,任何體系總會趨向于能量更低的狀態,氣泡的產生不利于體系的整體穩定,這也是為什么我們在生活中看到的泡泡總是在“啵”的一聲中化為虛無。然而,在奶蓋中,因為奶油與鮮奶中油脂和表面活性劑的存在,使得情況略有不同:油脂與水互不相溶,而密度又比水小,于是油脂分子總是逃到水與空氣相接的表面上(比如肉湯表面上漂浮的油花),將水-空氣界面替換成了油脂-空氣界面。由于油脂較低的表面自由能,油-氣界面的表面能增加比起水要低得多,從而使氣泡也穩定得多,奶蓋中的諸多氣泡也正是借助這一原理,得以安然渡過漫長的制作過程,直至喝下那一刻的美妙。

四、結語

在植脂末中乳化油脂構筑奶香、水溶液中形成膠束增稠提升口感、奶蓋中穩定化氣泡形成蓬松結構,表面活性劑在奶茶的方方面面都起到了舉足輕重的作用;失去了表面活性劑的幫助,手中那杯香甜的飲料也將不復存在。放眼世界,從一顆小小的肥皂泡到世界萬物的生命起源,表面活性劑更是在我們生活中的各個方面扮演著默默無聞而無可替代的角色。倘若我們深入探索科學現象背后的科學原理,掌握之并嘗試利用現有的技術手段加以運用,人們的生活即有可能因此發生翻天覆地的變化。見微知著,一杯小小的奶茶蘊含著深刻的物理化學原理,不知下一次喝奶茶時,香濃的奶茶入口,你心目中對奶茶的理解是否會變得有所不同?

參考文獻

[1] 柳新榮. 奶茶粉末油脂乳化液性能分析[J]. 食品與生物技術學報,2022, 41(3), 96-102.

[2] Shurtleff & Aoyagi. “Brief history of Presto Food Products and Mocha Mix”. Tofutti & Other Soy Ice Creams: The Non-Dairy Frozen Dessert Industry and Market 1985, Vol. 1, pp. 108–131.

[3] Sammalkorpi M.*, Karttunen M. et al. “Ionic Surfactant Aggregates in Saline Solutions: Sodium Dodecyl Sulfate (SDS) in the Presence of Excess Sodium Chloride (NaCl) or Calcium Chloride (CaCl2)”, J. Phys. Chem. B 2009, 113(17), 5863–5870.

[4] 孫欣瑤. 熱處理對濃縮乳清蛋白起泡性的影響及其在咖啡奶蓋中的應用[J]. 中國乳品工業, 2023, 51(3), 35-40.

來源: 科普中國高校行之“人與自然和諧共生”

內容資源由項目單位提供

科普中國公眾號

科普中國公眾號

科普中國微博

科普中國微博

幫助

幫助

科普中國北大行之“人與自然和諧共生”

科普中國北大行之“人與自然和諧共生”