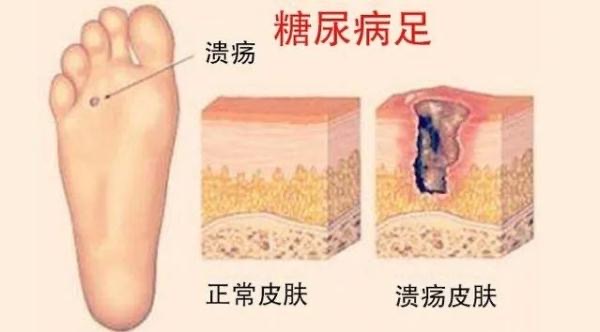

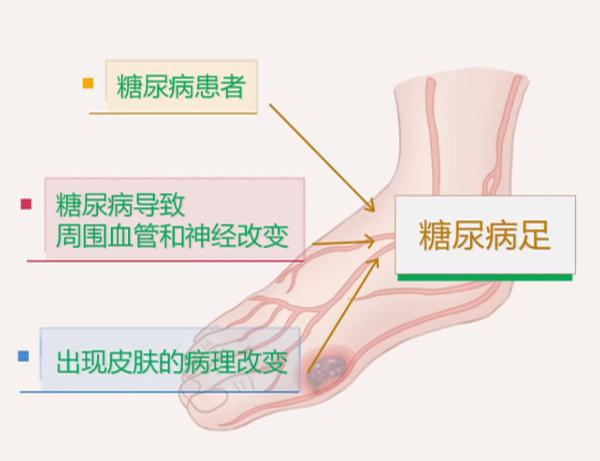

糖尿病足是糖尿病患者特有的臨床表現,是糖尿病嚴重的血管并發癥之一,也是糖尿病病人致殘致死的重要原因。

若合并下肢動脈硬化,可引起肢體缺血、出現間歇性跛行及休息痛、夜間痛、嚴重時足背動脈搏動減弱或消失,導致組織缺血性壞死。若再合并神經病變,下肢感覺減退或消失,局部抵抗力減弱,微小的創傷,如不合腳的鞋擠壓、局部出現胼胝、雞眼處理不當、皮膚輕微外傷即可造成感染。由于痛覺減弱或消失,不能及時發現病變,從而使傷口迅速擴大,造成足部感染,足底潰瘍,足趾足跟壞疽。一旦足部的皮膚損傷,傷口難以愈合,感染迅速擴展,可引起化膿性皮膚感染甚至骨髓炎,嚴重者會威脅生命。由此可見,糖尿病患者足部保養的重要性。

一糖尿病足的危險因素

糖尿病外周神經病變是糖尿病足潰瘍的主要危險因素,導致病人對疼痛、溫度、振動、壓力、觸覺等感覺不敏感或消失,足的某一部分過分受壓受傷而不被感知。患者有燒灼樣疼痛、針刺樣疼痛、冷熱交替感,常在夜間加重。可發生小腿廢用性萎縮、少汗、足背靜脈擴張,可導致動-靜脈分流,產生溫腳感,即溫暖而無感知的足,這是極其“高危”的足。感覺消失是足潰瘍的主要“報警癥狀”,50%以上的糖尿病患者有明顯的神經病變和“高危”足。

糖尿病血管病變是影響預后的主要因素,患者下肢皮膚顏色變暗變黑、溫度降低、足背動脈波動減弱或消失、踝部血壓降低,動脈硬化血栓形成,導致血管狹窄,阻塞。血流受阻或因血粘度增高等因素,使微循環障礙,導致足部血液供應受阻。血液循環減低,肢端營養不良,造成潰瘍、壞疽和組織壞死。

下肢周圍血管病變,廣泛且進展速度快,呈多部位多節段發病。慢性嚴重缺血可表現為持續性、缺血性、靜止性疼痛。應當注意有些患者有廣泛的缺血但沒癥狀,因為有周圍神經病變使感覺消失。發生血管硬化的年齡更小且更常見。

糖尿病神經病變和血管病變,均使得足部抗感染的能力減弱,容易受到細菌,真菌的侵犯,發生感染后不易痊合,常發生骨髓炎。另外足外傷,燙傷,凍傷等誘發繼發感染,也可形成壞疽。

二良好的血糖控制是預防糖尿病足的關鍵

堅持正確用藥并定期監測血糖,根據血糖值及時調整用藥量和藥物種類,保持穩定的情緒和良好的睡眠。只要主觀上重視起來,把血糖控制在理想范圍內,就能為有效預防糖尿病足的發生打下良好的基礎。

三糖尿病患者足部護養知識

(一)穿鞋:

1.穿軟皮、棉或萊卡面料的平底鞋,樣式要寬松,讓腳趾能舒服地伸展開。一般布鞋優于皮鞋,而皮鞋又優于塑料鞋。

2.不穿“小鞋”。尤其女病人,不要趕時髦穿尖頭高跟鞋,久之會使骨骼變形、出現足繭。

3.穿鞋前檢查鞋內有無異物、粗糙接縫。鞋內襯最好是整塊皮或棉布。

4.穿新鞋時,第一天不超過半小時,檢查足部有沒有被擠壓或摩擦。

5.對足部有畸形者,應訂做專門的矯形鞋糾正足的負重點,防止腳被磨傷。

6.不要赤足行走,不要穿夾趾涼鞋。外出時不要穿涼鞋。

(二)穿襪:

1.不要吊帶襪、松緊口襪子、有洞或修補不平的襪子。

2.襪子應選全棉或羊毛的,松軟合腳、透氣性好、吸水性強。過小或襪口過緊會壓迫足背動脈,影響足部血液循環。

3.每天換洗襪子。汗多者可在鞋里及襪子中放少許滑石粉。

(三)洗腳

1.每天晚上用溫水泡腳10~15分鐘,既能保持足部衛生,又能促進血液循環。

2.洗腳前讓家人幫忙試水溫,30℃~40℃即可,切忌用熱水、燙水。

3.洗腳后用淺色軟毛巾仔細擦干(趾間亦一一擦干),以及時發現皮膚破損、出血、滲出。

4.用護手霜、甘油或醫院配制的尿素酯,每天洗腳后均勻地涂抹在腳背、腳底、腳后跟,但不要抹在趾縫間,保持趾縫干燥。

5.不要洗桑拿浴、泡熱水澡。

四足部保暖

1.不用熱水瓶或熱水袋直接焐腳,如果非用熱水袋,可用毛巾包好熱水袋。盡量不用電熱毯。

2.烤火時不要離火源太近。伴有神經病變的糖尿病人往往不能及時感知溫度變化而易燒傷。

3.如果夜間感到足冷,應穿襪子。

4.預防足外傷及凍傷。經常檢查腳端是否有危險因素,如是否有裂傷,蚊蟲叮咬傷、水泡、紅腫、變色、感覺是否有溫度改變,一旦發現,一定要妥善處理。

五足部養護

1.趾甲應勤剪,但應注意避免太靠近皮膚而造成損傷,引起感染;趾甲邊緣與腳趾的肉蹼相平;剪趾甲后將邊緣磨成光滑的弧形,不留尖銳角。

2.不到公共浴室修腳,避免交叉感染。

3.若出現雞眼、骨刺、甲溝炎、囊腫或腳癬等應向醫護人員咨詢,避免自行使用藥膏治療。

4.足部的厚繭,切不可自己修剪,不要涂擦腐蝕性強的膏、藥,以免造成皮膚潰瘍。

5.足部出現的水皰、血皰,切忌自行處理,應找醫護人員妥善處理,以免釀成皮膚潰瘍或壞疽。

6.防止皮膚干燥引起的皸裂,尤其是足跟周圍,可用濕敷及浴后涂油膏來預防。

7.不貼有損皮膚的膠布。

8.預防感染,有足癬和繼發感染者,應用千分之零點二高錳酸鉀水溶液洗腳,每日三次,并請皮膚科醫師及早診治。

六足部檢查

1.醫院檢查:糖尿病足部潰瘍和截肢的預防開始于糖尿病確診時,且應始終堅持。患者每年應去醫院檢查1次,如有并發癥,則應每季度檢查1次。糖尿病病人應確保每次在醫院就診時均檢查足。足底有潰瘍的患者復診應勤一些,可以1~3周復查一次;足部感覺缺失的患者可以每3個月復診一次。

2.自我檢查:由于糖尿病患者普遍存在下肢神經病變,痛覺不明顯,所以,患者的自我監測主要依靠用眼看,只有在腳后跟與臀部的距離小于15厘米,前額與腳趾的距離小于65厘米時,才能很好地觀察到足部的情況。

3.如果糖尿病患者視力不好,應請家人幫忙。

4.每日檢查:患者脫去鞋襪,檢查整個足(包括趾間的皮膚)。應觀察患者的腳趾、腳縫間和腳底有無破損,足有無畸形、創傷、胼胝或大皰,檢查趾甲有無撕裂,檢查鞋內是否有異物,注意足局部的受壓區域。

5.自我檢查“四部曲”:糖尿病患者是不是糖尿病足患者,除了到醫院進行檢查之外,也可以進行自我檢查。

1)用棉花捻成尖端狀,輕輕劃過腳背及腳部皮膚,看自己是否可以感覺到,如果沒有感覺則表示輕觸覺消失或減退;

2)用冷涼的金屬體觸碰腳部皮膚,檢查腳部皮膚是否感覺到冷涼,用37~37.5攝氏度的溫水浸泡雙腳,是否感覺到溫熱,如果沒有感覺,表示雙腳已有明顯的溫度感覺減退;

3)用大頭針(或縫衣針)鈍的一端觸碰腳部皮膚,看是否有感覺,如感覺差表示觸覺減退;

4)用手指輕觸腳背靠近腳踝處皮膚,尋找有無腳背動脈搏動及搏動的強弱,可與正常人腳背部動脈搏動情況進行比較。如摸不到或脈搏很細弱,表示腳背動脈供血不足,這種情況常提示在腳背動脈上端有大動脈血管狹窄或梗阻。

七運動及按摩

1.足部皮膚已有損傷時不要運動。若已經有皮膚潰瘍、流膿、發炎、壞疽等開放性病變,應臥床休息。

2.飯后快走或慢跑半小時,以加速血液循環,改善足部血液供應,促進雙足皮膚營養。

3.局部按摩不要用力揉搓,以免損傷皮膚。

4.避免做爬山、跑步等劇烈的運動。

5.盡量避免長時間站立:因為足是下肢的末梢,供血供氧較其他組織少,尤其是當患者血糖控制不良時,會使足部微循環發生障礙,供血供氧明顯減少,造成糖尿病足發生的隱患。特別是在寒冷的冬季,下肢毛細血管收縮較為明顯,皮膚血運會受到一定的影響,所以,患者要選擇合適的棉鞋及舒適保暖的褲裝。

6.運動“八法”

1)干洗腿:用雙手先緊抱一側的大腿根,稍用力從大腿自上而下按摩一直到腳踝,后再從腳踝往回按摩至大腿根部。用同樣方法按摩另一條腿,重復10—20次。以促進血脈流暢。

2)甩腿:一手扶墻或者樹,先向前甩動小腿,腳尖向上向前抬起,然后向后甩動,腳面繃直,腿也伸直,兩腿輪換甩動,每次甩80—100次,以提高肌肉力量,促進血液循環。

3)揉腿肚:以兩手掌緊挾小腿肚旋轉揉動,每側20—30次,兩腿交換6次,以疏通血脈增加腿部肌肉的力量。

4)扭膝:兩腳平行靠攏,屈膝微向下蹲,雙手放在膝蓋上,順時針揉動數十次,然后再換另一方向揉動,可治療下肢無力,膝關節痛及疏通血脈。

5)扳腳趾:端坐,兩腿伸直、低頭,身體向前彎,以兩手扳腳趾20—30次,可鍛煉腰腿,增強腳力,防止腳部無力。

6)搓腳:將兩手掌搓熱,然后用兩手掌搓腳心各100次,可防止足部酸痛、乏力、麻木,促進腳部血液循環。

7)蹬腿:入睡前平躺在床上,雙手緊抱后腦勺,由緩到急地進行蹬腿運動,每次3分鐘,然后換另一條腿,反復8次。可使腿部血液流暢。

8)揉紙球:在一個空的大盆內放入兩張廢報紙(其他紙也可),單足踩入盆內,用單足將報紙揉成一個紙球,然后換紙,再用另一只腳重復揉搓。此方法不僅適用于糖尿病患者,也非常適合老年人足部感覺、運動均較差者,可提高足部各個關節運動的靈活性及感覺功能,促進腳部的血液循環。

八小傷口處理

1.皮膚有小破損時,不要用粘性膠帶包扎,以防拆除時拉破皮膚,造成破口增大、出血或新的損傷。

2.小心處理傷口:糖尿病人足部,即使是小傷口,愈合時間也相當長,必須極其細心照料小傷口。如果伴有神經損害時,您可能感覺不到引起傷口的刺激和發生傷口的疼痛。任何受傷的皮膚都非常容易發生感染,造成嚴重的后果。

3.對于小傷口:

* 您應先用消毒劑(如酒精)徹底的清潔受傷處,然后用無菌紗布覆蓋。

* 避免使用碘酒等強烈刺激的消毒劑。

* 不要使用紫藥水等深色消毒劑,藥品的顏色會遮蓋傷口感染的征兆。

* 請勿使用硬膏,雞眼膏或有腐蝕性酸性藥物,以免發生皮膚潰瘍。

* 若傷口在2~3天仍沒愈合,應盡早就醫。切勿在沒有醫護人員指導下自行處理。

九其他注意事項

1.因吸煙可使肢體血管痙攣,加重組織缺血,必須戒煙。

2.一旦得病要早治,不要因忽視而貽誤病情,最后不得不截肢。

圖片來源網絡,如有侵權請聯系刪除

來源: 福建醫大附屬第二醫院內分泌科

科普中國公眾號

科普中國公眾號

科普中國微博

科普中國微博

幫助

幫助