整理 | 周舒義、平生

阿司匹林可以阻止某些癌癥轉(zhuǎn)移

3月6日發(fā)表于Nature的一項研究顯示,阿司匹林能通過解除免疫抑制來阻止癌癥轉(zhuǎn)移。這一發(fā)現(xiàn)可能有助于開發(fā)更有效的抗轉(zhuǎn)移療法。

癌癥轉(zhuǎn)移是指癌細胞從原發(fā)灶擴散到遠端器官,是全球90%癌癥相關(guān)死亡的罪魁禍首。轉(zhuǎn)移的癌細胞脫離了原發(fā)灶中的免疫抑制微環(huán)境,理論上,負責(zé)免疫的T細胞應(yīng)該可以更輕松地識別和清除掉這些“落單”癌細胞。然而實際情況并非如此,許多癌癥類型仍會伴有極高的轉(zhuǎn)移風(fēng)險。

新研究發(fā)現(xiàn),T細胞的“失職”竟然與看似不相干的血小板有關(guān)。血小板分泌的血栓素TXA2不僅參與凝血過程,還能與T細胞表面受體結(jié)合,抑制其免疫效果,阻礙免疫系統(tǒng)攻擊、消除轉(zhuǎn)移中的癌細胞。

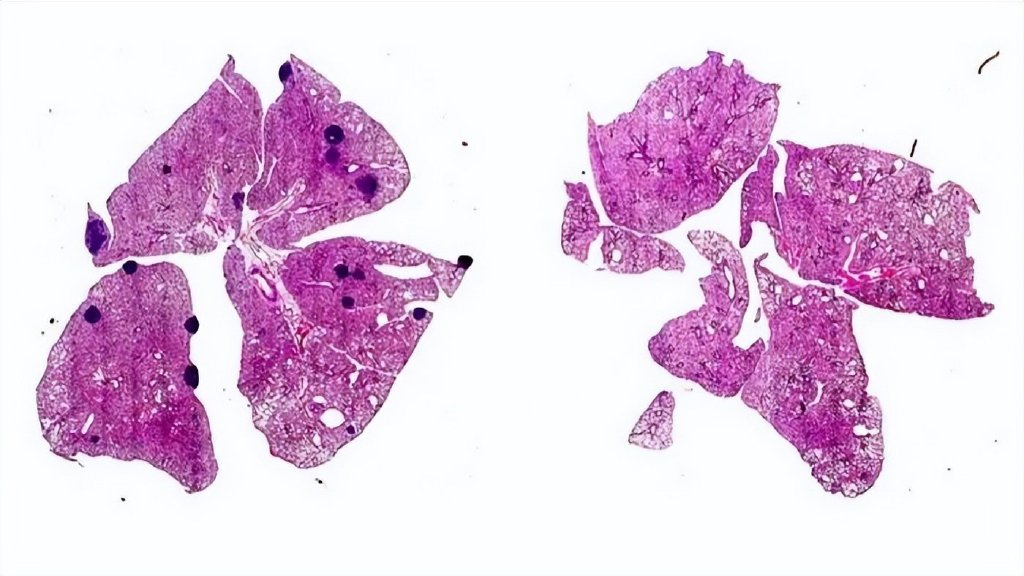

患有乳腺癌的小鼠,肺部會出現(xiàn)癌細胞轉(zhuǎn)移灶(左圖深色斑點),T細胞未受抑制的小鼠則不會出現(xiàn)這種情況(右圖)| Jie Yang

另一方面,阿司匹林本身是一種環(huán)氧化酶(COX)抑制劑,能夠抑制COX-1和COX-2酶的活性,而COX-1是血小板生產(chǎn)TXA2必不可少的分子。因此,研究人員推測阿司匹林可以從源頭解決T細胞功能抑制的問題。后續(xù)的動物實驗表明,與對照組相比,攝入了阿司匹林的小鼠血清中的TXB2(TXA2的代謝產(chǎn)物)的水平顯著下降,同時肺部的癌細胞轉(zhuǎn)移灶數(shù)量更少。

研究人員認為,這些發(fā)現(xiàn)表明阿司匹林或可作為一種成本低廉的輔助療法,成為其他免疫療法的有力補充。不過英國雷丁大學(xué)癌癥生物學(xué)家Harvey Roweth提醒說,這項研究僅在小鼠模型中進行,而人類患者的病況往往更為復(fù)雜多變,具體效果有待進一步評估,患者應(yīng)向正規(guī)醫(yī)療機構(gòu)尋求治療。“我們不能說癌癥患者應(yīng)該服用阿司匹林——至少現(xiàn)在還不能。”

研究顯示放假前動手術(shù)效果較差

一項新研究證實了一個由來已久的擔(dān)憂:對近43萬名患者進行的分析發(fā)現(xiàn),放假前一天接受手術(shù)效果較差,患者后續(xù)的并發(fā)癥、再入院率和死亡率更高。相關(guān)論文3月4日發(fā)表于JAMA Network Open。

圖片來源:CC0 Public Domain

研究人員分析了2007年至2019年期間加拿大安大略省429691名成年患者的數(shù)據(jù),他們接受了25種常見外科手術(shù)的其中一種。患者被分為兩組:周末前一天(周五或節(jié)假日前)接受手術(shù),以及周末后一天(周一或節(jié)假日后)接受手術(shù)。研究評估了術(shù)后短期(30天)、中期(90天)和長期(一年)結(jié)果,評估項目包括死亡率、再入院率、并發(fā)癥、住院時間和手術(shù)持續(xù)時間。

結(jié)果發(fā)現(xiàn),患者在周末前接受手術(shù),住院時間更長,30天內(nèi)出現(xiàn)死亡、并發(fā)癥和再入院的幾率高出5%。術(shù)后30天的死亡率高出9%,并且隨時間推移呈上升趨勢:90天后死亡率高出10%,一年后死亡率高出12%。

研究人員表示,放假前做手術(shù)效果較差,可能與醫(yī)院在放假前人員配備不足、圍手術(shù)期護理流程差異有關(guān)。與周一做手術(shù)的外科醫(yī)生相比,周五做手術(shù)的外科醫(yī)生更年輕(中位年齡47歲,前者48歲),資歷更淺(中位執(zhí)業(yè)年限14年,前者17年)。此外,盡管研究人員小心翼翼地避免提及——但醫(yī)生也是人,也有可能在放假前暢想休假計劃,而對工作心不在焉。

美國一公司培育出類猛犸象長毛鼠,稱“有望在2028年復(fù)活猛犸象”

當(dāng)?shù)貢r間3月4日,美國初創(chuàng)生物公司Colossal Biosciences宣布,他們已經(jīng)在實驗室培育出具有“猛犸象特征”——擁有濃密長毛的小鼠,朝著“復(fù)活”滅絕猛犸象的目的邁進了一步。相關(guān)論文3月4日以預(yù)印本形式發(fā)布在bioRxiv,未經(jīng)同行評審。

Colossal Biosciences由著名科學(xué)家喬治·丘奇(George Church)等人創(chuàng)立,是第一家將CRISPR基因編輯技術(shù)應(yīng)用于物種恢復(fù)、極度瀕危物種保護及關(guān)鍵生態(tài)系統(tǒng)重建的公司。自2021年公布“復(fù)活滅絕物種”計劃以來,該公司持續(xù)受到科學(xué)界關(guān)注。

“長毛鼠” | Colossal Biosciences

據(jù)該公司展示的資料顯示,經(jīng)過基因改造的小鼠長出了厚厚的毛發(fā),它們總共有8處基因被改造,其中7處跟毛發(fā)生長有關(guān),另外1處和體脂率增加有關(guān)。目前,研究團隊創(chuàng)造的這些長毛鼠只有幾個月大,他們還沒有太多時間來研究這些基因改造是否以及如何影響小鼠的長期健康,包括生育能力和癌癥風(fēng)險。研究團隊計劃進一步測試這些長毛鼠是否比其他小鼠更善于應(yīng)對寒冷,并研究它們的毛發(fā)發(fā)育。

Colossal Biosciences公司表示,培育“長毛鼠”的實驗旨在驗證技術(shù)可行性,下一步計劃轉(zhuǎn)向猛犸象近親——亞洲象的胚胎進行基因編輯。但考慮到亞洲象屬于瀕危物種,后續(xù)研究可能面臨大量監(jiān)管障礙。紐約州立大學(xué)布法羅分校生物學(xué)家林奇評價此技術(shù)“非常酷”。不過,蒙大拿大學(xué)專家普雷斯頓質(zhì)疑道:“改變亞洲象毛發(fā)或使其具備耐寒性不等于復(fù)活猛犸象,這只是對現(xiàn)存物種的基因修飾。”

精液質(zhì)量越好,男性壽命越長

一項同類最大規(guī)模研究基于對近8萬名男性長達50年的跟蹤調(diào)查,發(fā)現(xiàn)精液質(zhì)量越好,男性壽命越長。與精液質(zhì)量最差的男性相比,那些精液質(zhì)量最好的男性預(yù)期壽命多出兩到三年。相關(guān)論文3月5日發(fā)表于《人類生殖》(Human Reproduction)。

新研究納入了丹麥78284名男性的數(shù)據(jù),他們在1965年至2015年間因夫妻不孕而接受了精液質(zhì)量評估,精液質(zhì)量從無精到非常好不等。評估項目包括精液量、精子濃度、有活力且形狀正常的精子比例。隨訪期間,研究人員利用丹麥國家登記冊的死亡數(shù)據(jù),追蹤參與者的壽命情況。研究還考慮了受教育程度作為社會經(jīng)濟地位指標(biāo),以及參與者提供精液樣本之前十年內(nèi)的醫(yī)療情況。

分析表明,精液質(zhì)量越高,預(yù)期壽命越長,醫(yī)療情況和教育水平無法解釋這種關(guān)聯(lián)。精子總活力數(shù)(能夠移動或“游動”的精子個數(shù))超過1.2億/mL的男性預(yù)期壽命為88.3年,總活力數(shù)低于500萬/mL的男性預(yù)期壽命為77.6年,兩者相差長達2.7年。研究人員認為,精液質(zhì)量可能是其他潛在因素的指標(biāo),關(guān)聯(lián)整體健康狀況。因此對男性進行精液質(zhì)量評估,或可防患于未然,提早發(fā)現(xiàn)其他長期健康風(fēng)險。作者表示,未來將進一步研究精液質(zhì)量是否與癌癥或心臟病等特定原因?qū)е碌脑缢烙嘘P(guān),并嘗試找出相關(guān)的生物標(biāo)志物,以確定哪些男性群體可能面臨健康風(fēng)險。

宇宙“流浪者”從何而來

一項新研究提出了形成流浪行星質(zhì)量天體(PMOs)的全新機制:這些質(zhì)量介于恒星與行星之間的神秘天體,既非傳統(tǒng)恒星形成過程的產(chǎn)物,也非被驅(qū)逐的巨行星,而是通過年輕恒星的星周盤發(fā)生潮汐相互作用直接形成。

PMOs是宇宙中的“流浪者”,質(zhì)量接近巨行星,卻不被任何恒星束縛。過去20多年,科學(xué)家認為PMOs可能是分子云坍縮形成的極低質(zhì)量恒星或是從母恒星系統(tǒng)中被拋射出來的巨行星。但是,這兩種理論均無法解釋PMOs的豐度之多、多體系統(tǒng)之繁,以及其與恒星運動特征之間的一致性。

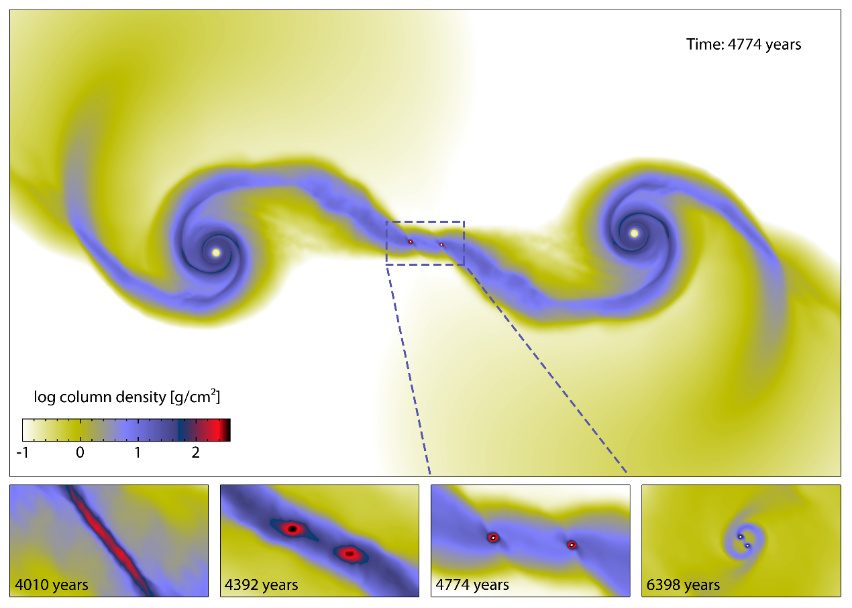

研究人員通過高精度流體動力學(xué)模擬發(fā)現(xiàn),當(dāng)兩顆年輕恒星的星周盤以特定角度和速度近距離相遇時,潮汐力拉伸并形成細長的“潮汐橋”。這些橋狀結(jié)構(gòu)在引力作用下進一步收縮為致密的線狀分子云,最終斷裂并坍縮成獨立的天體,形成PMOs。

相遇星周盤之間形成“潮汐橋”并坍縮形成PMO雙星的三維流體力學(xué)模擬示例

模擬顯示,這一過程在密集星團中的產(chǎn)生效率極高。當(dāng)星周盤以每秒2公里至3公里的速度、300AU至400AU的距離擦肩而過時,“潮汐橋”的線密度超過穩(wěn)定性的臨界值,可同時產(chǎn)生多個PMOs,甚至形成緊密的雙星或三星系統(tǒng)。在致密的Trapezium星團中,恒星相遇頻繁,且恒星速度彌散恰好在每秒2公里至3公里之間,進而形成了PMOs的“搖籃”,孕育了目前觀測到的最大PMOs群體。但是,在恒星運動速度彌散很小的IC 348星團中PMOs較為稀有。同時,這些形成的PMOs周圍保留了延展的氣體盤。這與觀測結(jié)果高度吻合,進一步驗證該理論的可靠性。

這一機制能夠解釋PMOs的豐度和性質(zhì),暗示它們可能代表一類全新的天體,為探索宇宙中流浪行星的形成機制提供了新思路。PMOs或許構(gòu)成了宇宙中既非恒星也非行星的一類天體,有望幫助科學(xué)家研究恒星形成和行星形成的邊界。相關(guān)論文2月27日發(fā)表于《科學(xué)進展》(Science Advances)。

光首次轉(zhuǎn)化為“超固體”

研究人員利用激光首次制造出一種可以像流體一樣流動的奇特固體。對它展開研究將有助于科學(xué)家更好地理解物質(zhì)的奇異量子態(tài)。相關(guān)論文3月5日發(fā)表于Science。

超固體同時具有零黏度和類似原子有序排列的晶體結(jié)構(gòu)。這些奇特的材料在量子領(lǐng)域之外沒有對應(yīng)的物質(zhì)。它們以前只能在將原子冷卻到極低溫度的實驗中產(chǎn)生,在這種情況下,原本可以忽略不計的量子效應(yīng)會占據(jù)主導(dǎo)地位。

但在這項實驗中,研究人員用半導(dǎo)體砷化鋁鎵和激光取代了超冷原子。他們將激光照射到一小塊帶有狹窄的脊?fàn)顖D案的半導(dǎo)體上。光與材料之間的復(fù)雜相互作用最終形成了一種名為極化子的混合粒子。脊?fàn)顖D案限制了這些“準粒子”的移動以及它們的能量,從而使極化子形成了超固體。

意大利國家研究委員會(CNR)的Daniele Sanvitto表示,研究團隊必須非常精確地量化這種被捕獲并轉(zhuǎn)化的光的多種特性,以證明它既是一種固體,又是一種無黏性的流體。他說,這是一個挑戰(zhàn),因為科學(xué)家以前從未創(chuàng)造過由光制成的超固體,并通過實驗對其進行評估。

法國索邦大學(xué)的Alberto Bramati表示,這項新實驗有助于物理學(xué)家增進對量子物質(zhì)通過相變改變狀態(tài)的整體理解。他說,研究小組清楚地證明了他們制造了一種超固體,但還需要做更多的測量來了解它的性質(zhì)。(中國科學(xué)報)

注:本文封面圖片來自版權(quán)圖庫,轉(zhuǎn)載使用可能引發(fā)版權(quán)糾紛。

特 別 提 示

1. 進入『返樸』微信公眾號底部菜單“精品專欄“,可查閱不同主題系列科普文章。

2. 『返樸』提供按月檢索文章功能。關(guān)注公眾號,回復(fù)四位數(shù)組成的年份+月份,如“1903”,可獲取2019年3月的文章索引,以此類推。

來源: 返樸

內(nèi)容資源由項目單位提供

科普中國公眾號

科普中國公眾號

科普中國微博

科普中國微博

幫助

幫助

返樸

返樸