摘要

《巴黎氣候協定》實施以來,全球履約機制依賴于每五年一次的碳盤點,而2019年《IPCC指南》首次明確將基于自上而下同化反演碳源匯收支納入可監測、可核查、可支撐的核算方法框架,以解決全球多尺度碳收支核算的透明性和標準化問題。然而CO2生命周期長達百年,背景濃度高使人為排放引起的局地濃度增強難以被精準測量。為克服這一困難,研究人員提出利用與CO2同源排放且生命周期短的NO2作為人為源CO2排放反演的示蹤性氣體,這一替代方案近年來得到迅速發展與廣泛應用。本綜述系統梳理了基于NO2衛星遙感反演CO2排放研究進展,分析其研發背景、技術優勢和不確定性,展望未來發展路徑。這一系統性綜述為深化基于NO2反演人為源CO2排放的方法奠定科學基礎,并為該領域的持續創新提供理論支持與研究指引。

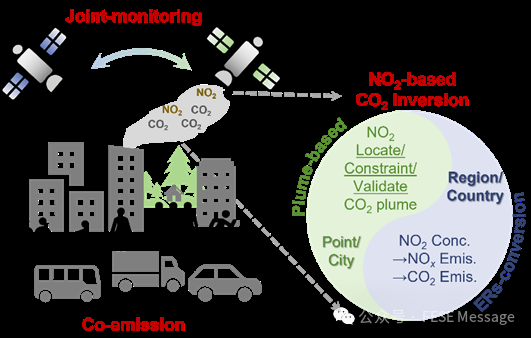

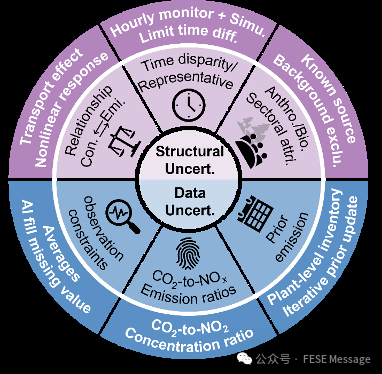

圖1 摘要圖

1 引言

2019年《IPCC指南》明確將自上而下同化反演碳源匯納入可監測、可核查、可支撐的核算方法框架,以提升全球多尺度碳收支的透明度和標準化。在全球溫升壓力下,有效落實氣候行動方案、精準核算與校驗減排效果并及時調整策略,均依賴于每五年一次的全球碳盤點,而碳排放反演的準確性和時效性是關鍵的科學基礎。盡管研究人員在基于碳衛星的CO2排放反演方面取得了顯著進展,但CO2的固有特性——生命周期長、自然源通量波動大等,使得通過碳衛星精確識別和捕捉人為源(化石燃料燃燒為主)引起的局地CO2濃度增強信號面臨巨大挑戰,成為碳衛星反演CO2排放的主要瓶頸之一。在此背景下,將與CO2共排放、壽命短、信號易于捕捉的示蹤性氣體(如NO2)融入碳排放反演系統,成為一種新興的反演思路,受到廣泛關注并迅速發展。

然而,目前對于這一新興反演系統的發展背景、研究現狀、技術優勢和現有局限等方面,尚缺乏系統的梳理與經驗總結。本綜述系統地梳理了基于氮衛星反演CO2排放的研究進展,深入分析其背景、技術優勢和現存不確定性,并展望未來的發展路徑。

2 基于碳衛星遙感反演CO2排放

2.1 CO2觀測衛星

過去二十余年,碳衛星技術快速發展,為基于碳觀測反演CO2排放提供了堅實的數據支撐。2002年,歐洲航天局發射搭載SCIAMACHY的環境衛星,實現多種大氣成分同步觀測。2009年和2018年,日本先后發射GOSAT及GOSAT-2,通過先進傳感器減少云和氣溶膠對CO2反演的干擾,提升CO2觀測精度。美國航空航天局于2014年和2019年分別發射OCO-2和OCO-3衛星,提高了對城市CO2排放羽流的捕捉能力。我國碳衛星(TanSat)自2016年發射后,通過光譜校準與算法優化,達到與國際先進水平相當的觀測精度,為全球CO2觀測提供支持。

2.2 基于數據/模型的碳排放反演方法

基于碳衛星的CO2排放反演主要分為數據驅動方法和模型驅動方法。數據驅動方法通過處理衛星XCO2柱濃度數據與局地風場信息,在假定排放處于穩態條件下,通過煙羽形狀和強度擬合(如高斯煙羽模型、散度計算等)定位排放源并估算排放量,廣泛應用于大型點源(如電廠)和孤立城市的排放估算。模型驅動方法則主要基于歐拉模型(如WRF-Chem)和拉格朗日模型(如X-STILT),針對城市或區域尺度的CO2排放進行反演。這類方法通過模擬大氣中CO2的傳輸過程,建立排放與濃度之間的關聯關系,結合衛星觀測數據實現CO2排放的反演估算。

2.3 點源或城市尺度排放反演應用

基于碳衛星的CO2排放反演主要聚焦于點源與城市尺度的量化表征。點源排放(如火電廠)因其地理位置明確、排放量穩定且背景干擾較小,適合采用數據驅動方法,通過衛星CO2柱濃度(XCO2)圖像與局地風場信息實現高效分析與定量估算。相比之下,城市尺度排放涉及多樣化的來源(如交通、生活及工業),呈現顯著的時空變異性和復雜性。模型驅動方法通過模擬大氣中CO2的傳輸過程,整合多種排放源信息,構建區域內CO2濃度與排放的動態響應關系,并結合衛星觀測數據實現城市級排放反演。

2.4 大尺度碳排放反演面臨的挑戰

盡管碳衛星在點源和城市尺度CO2排放量化方面具有較強潛力,其在區域和全球尺度應用仍面臨挑戰:(1)衛星觀測局限:掃描帶寬窄、重訪周期長,以及云層和氣溶膠干擾,限制了大范圍CO2濃度信號的準確觀測。現有極軌衛星僅獲取過境時刻數據,難以反映全天濃度變化,影響排放反演的動態準確性;(2)反演方法不足:數據驅動方法假設大氣條件穩定、地形平坦,在復雜環境中適用性有限;模型驅動方法計算成本高,且模擬本身存在不確定性,難以準確表征實際大氣的濃度-排放關系;(3)CO2特性限制:人為排放引起的CO2濃度波動遠低于背景場濃度和自然碳匯信號,常落入衛星觀測誤差范圍。在新冠疫情期間,盡管人為排放顯著下降,衛星觀測仍未能捕捉到大范圍的CO2濃度變化,反映出碳衛星在CO2觀測上的局限性。

3 基于NO2衛星的CO2排放反演

3.1 NO2衛星及NOx排放反演

近年來,NO2衛星遙感觀測技術迅速發展,從1995年GOME實現全球NO2觀測到EMI(高分5號衛星)和TROPOMI等高分辨率衛星的發射,觀測空間分辨率提升至公里級。地球同步軌道衛星(如TEMPO)可提供小時級觀測能力,極大增強了基于NO2反演NOx排放的時空分辨率和精度。

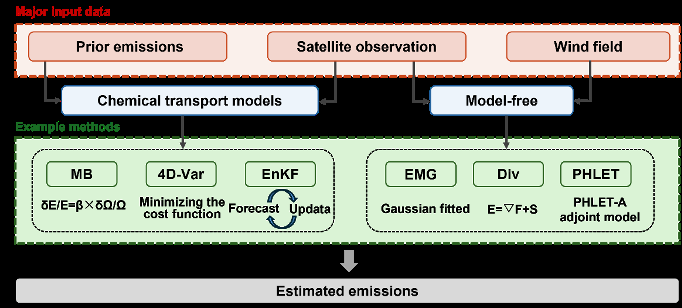

NOx排放反演方法主要包括質量平衡(MB)法、四維變分(4D-Var)法和集合卡爾曼濾波(EnKF)法。MB法通過化學傳輸模型建立NO2柱濃度與NOx排放的非線性關系,適用于區域日尺度估算,但在高分辨率下受大氣傳輸和非線性化學限制。4D-Var和EnKF方法通過數據同化優化觀測與模型間的誤差,精度高但計算復雜。為提高效率,簡化模型如指數修正高斯(EMG)和散度(Div)法被提出。這些方法結合風場和NO2柱濃度空間分布,可在月或年尺度實現高空間分辨率NOx排放反演。

圖2 NOx排放反演方法

3.2 CO2和NOx在化石燃料燃燒中的同源性

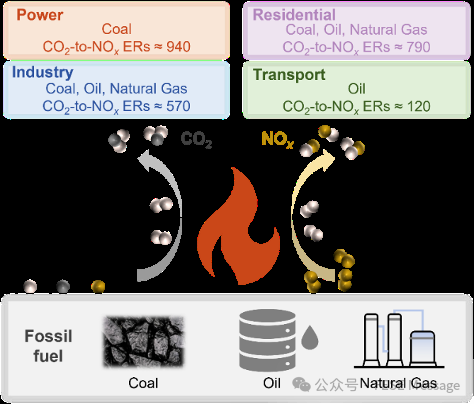

化石燃料燃燒過程中,CO2和NOx呈現同源性。CO2主要來源于化石燃料燃燒,而NOx則由燃料中氮的氧化及高溫條件下大氣N2的氧化分解產生。這一共排放特性為溫室氣體與空氣污染物的協同觀測與治理提供了新視角,為應對氣候變化和改善空氣質量雙重挑戰提供了重要契機。CO2與NOx的排放比(ERs)因行業特性差異顯著,受燃料類型、氧化效率、燃燒條件和后處理技術等多重因素影響。例如,火電行業因煤炭的高消耗量和煙氣脫硝技術的廣泛應用,其ERs相對較高;而交通運輸行業主要依賴石油燃料,ERs則明顯較低。由于實地測量CO2和NOx排放因子復雜且成本高,全面覆蓋難以實現。近年來,衛星遙感技術的快速發展,為基于CO2與NO2濃度觀測約束排放比提供了新可能,為區域和行業層面的排放研究提供了重要支持。

圖3 CO2和NOx在化石燃料燃燒過程中的共排放特性

3.3 基于NO2觀測反演CO2排放

(1)基于NO2觀測反演CO2排放的優勢

化石燃料CO2與NOx的共排放特性為基于NO2反演CO2排放提供前提條件。相比CO2,NO2濃度信號更易識別,且其短生命周期(數小時)使其對排放源變化更敏感。此外,NO2主要源于人為排放,受生物源影響較小。研究表明,衛星觀測NO2羽流可覆蓋約92%的CO2排放。

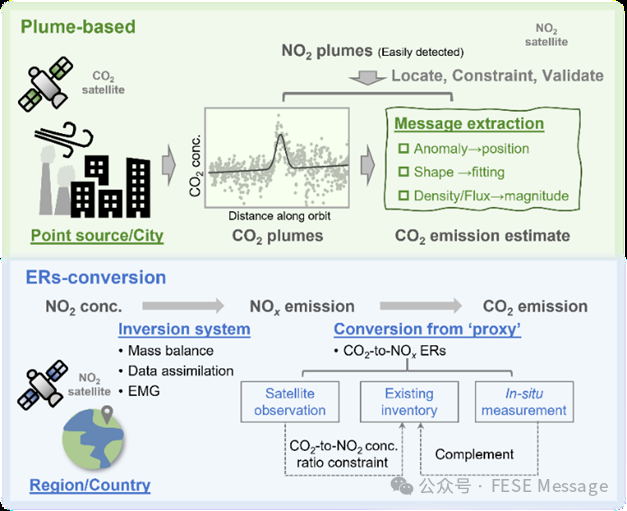

(2)基于NO2觀測反演CO2排放的兩類方法

目前,基于衛星NO2數據反演CO2排放的方法包括羽流法和排放因子比值轉化法。羽流法主要用于點源或城市尺度的排放反演,利用NO2觀測數據定位、約束或驗證CO2羽流。通過NO2柱濃度觀測,可以定位排放源并為CO2羽流提供形狀約束。由于NO2信號易于檢測,此方法可避免直接對CO2羽流進行大范圍掃描,克服了CO2信噪比低及掃描帶寬較窄的問題,從而提高計算的準確性和效率。此外,NO2觀測還可用于驗證局地排放源引起的CO2濃度增強。

排放因子比值轉化法是基于ERs的反演方法,先通過NO2觀測約束NOx排放量,再利用CO2/NOx排放比將其轉化為CO2排放量,適用于區域或國家尺度的排放估算。建立NO2濃度與NOx排放量之間關系的方法已相對成熟,但CO2/NOx排放比的獲取較為困難,常依賴現有排放清單中的不同部門排放比值信息。

圖4 基于NO2觀測反演CO2排放的兩種主要方法

3.4 從點源到國家尺度的應用

基于氮衛星的CO2排放反演技術已在點源、城市及國家尺度得到廣泛應用,展現出較大應用潛力。在點源尺度,通常采用羽流法結合高分辨率衛星觀測數據,精確估算電廠和工業設施的CO2排放。通過利用NO2觀測約束CO22羽流形狀,有效提升排放估算的精度與效率。在城市尺度,先利用NO2觀測數據反演城市范圍內的NOx排放,再結合ERs完成CO2排放的量化。這一方法適用于交通、工業等多種排放源的復雜場景,為城市排放特征的精準評估提供支持。在國家尺度,排放因子比值轉化法較為常用,通過結合衛星觀測與排放清單,在反演NOx排放的基礎上推算CO2排放。這些研究充分證明了NO2在CO2排放反演中的實用性,為多尺度排放觀測和評估提供了重要的科學支撐與技術保障。

4 不確定性來源

4.1 結構不確定性

盡管基于NO2觀測的CO2排放反演技術取得了顯著進展,但仍存在結構性和數據層面的多重不確定性。結構性不確定性主要包括:(1)方法假設的局限性。例如,羽流法通常假定CO2與NO2羽流形狀和覆蓋范圍一致,但這一假設在實際中難以完全滿足;質量平衡法則易受水平輸送引起的“拖尾效應”干擾;(2)觀測時間代表性不足。衛星觀測時間通常為特定時刻,但濃度與排放的晝夜變化不同步性削弱了觀測的時間代表性。此外,多顆衛星的觀測時間不一致也導致數據整合困難;(3)歸因挑戰。區分生物源與人為排放并歸因至具體部門仍存在技術難題。羽流法易受局地背景濃度波動影響,而排放因子比值轉化法對人為部門歸因依賴先驗清單。未來借助更精細排放清單和先進的衛星技術,排放源識別與歸因的精度有望進一步提升。

圖5 基于NO2觀測反演CO2排放方法的不確定性來源

及潛在應對方法

4.2 數據不確定性

數據層面不確定性主要來源于:(1)觀測約束:遙感數據在從光譜信號到濃度值的轉換中受云量、氣溶膠、地表反照率等影響,且時空覆蓋不足以支持高分辨率排放反演。現有研究多用均值或滑動平均值減少隨機誤差;(2)CO2/NOx排放比:作為排放因子比值轉化法中的關鍵參數,其準確性受限于清單因子或經驗外推,無法全面反映污染控制、能源結構變化帶來的波動。部分研究通過CO2與NO2同步觀測優化排放比值,未來多種大氣成分協同觀測衛星有望顯著提升排放比值約束能力;(3)排放清單:自下而上排放清單因活動水平和排放因子數據局限性存在偏差,特別在空間分配時易影響排放歸因和后驗估算。現有研究可通過迭代更新清單、建立設備級排放清單和多源數據融合逐步優化先驗清單,降低先驗不確定性對反演精度的影響。

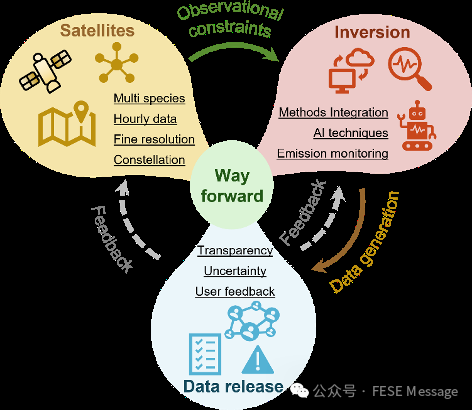

5 未來研究展望

5.1 下一代衛星發展

未來衛星系統應具備以下能力:同步觀測CO2和NO2濃度、逐小時觀測、高信噪比和高空間分辨率,以及更廣的覆蓋范圍。多種大氣成分同步觀測可有效解決時空不一致問題,提升排放比值的約束與驗證能力;逐小時觀測(如靜止軌道衛星)可捕捉晝夜變化特征,彌補當前采樣時效的局限性;高信噪比和高分辨率有助于精確識別局地排放源引起的濃度增強;更廣的覆蓋范圍支持對大尺度羽流的精準刻畫。部分即將發射的衛星已具備上述特性,例如計劃于2026年發射的CO2M衛星,其分辨率達4 km×4 km,覆蓋寬度250公里。此外,多衛星星座為實現寬廣覆蓋、近實時高分辨率觀測提供了新的可能性,有望在CO2排放反演領域發揮重要作用。

5.2 反演技術方法發展

當前反演方法在時間、空間分辨率及部門歸因等方面存在數據精度的權衡和取舍。未來研究應整合多種方法的優勢,提升全維度反演精度。針對衛星數據量快速增長和實時反演需求,數據科學和人工智能技術提供了強大的支持。例如,利用數據融合技術將多源衛星觀測、排放清單和模型模擬相結合,不僅能夠優化基于NO2的CO2排放反演,還可提升數據的準確性和完整性。此外,機器學習和深度學習算法的引入,有助于更高效地處理大規模數據并改進反演模型。

5.3 維護與共享數據

反演排放數據的發布需附加詳細說明,包括不確定性估計、數據適用范圍、使用示例以及持續更新計劃,類似IPCC報告或衛星用戶手冊的形式,以幫助用戶準確解讀數據并避免誤用。數據管理與共享需堅持透明性、科學性和實用性原則,明確數據的適用范圍和局限性。目前,反演數據的管理框架尚不完善,可借鑒排放清單領域的成熟經驗,逐步構建科學高效的數據共享體系。這一體系的建立將促進研究協作、提升數據利用效率,并支持決策制定與政策評估。

圖6 未來研究展望

來源: Engineering前沿

科普中國公眾號

科普中國公眾號

科普中國微博

科普中國微博

幫助

幫助

Engineering前沿

Engineering前沿