體檢報告上,最讓人摸不著頭腦的幾個詞之一,可能就是“息肉”。

胃息肉、腸息肉、膽囊息肉……光是看到名字,就讓人心里犯嘀咕:“這玩意兒嚴重嗎?”“需要切掉嗎?”“會不會變成癌?”

今天,我們就來聊聊各種息肉,還有那些一定要小心的息肉,尤其有一種腸息肉,幾乎100%會癌變。

圖庫版權圖片,轉載使用可能引發版權糾紛

息肉到底是什么?

簡單來說,息肉就是長在黏膜表面的小疙瘩,就像皮膚上的小痣一樣,但它長在身體的內部,比如胃、腸道、膽囊、子宮、鼻腔等部位。

從醫學上看,息肉不是一種特定的疾病,而是組織異常增生的結果。它可能是炎癥引起的,也可能是基因突變導致的。

大多數息肉都是良性的,不需要立即處理。不過由于息肉是向外生長的,因此有可能堵塞管腔造成癥狀,并且部分息肉存在變為惡性的可能,因此我們需要辨別哪些息肉可以繼續觀察,哪些息肉需要及時處理。

不同部位的息肉需要注意的地方也不一樣,這里我們就分別講一講不同部位息肉的特點及注意事項。

腸道息肉

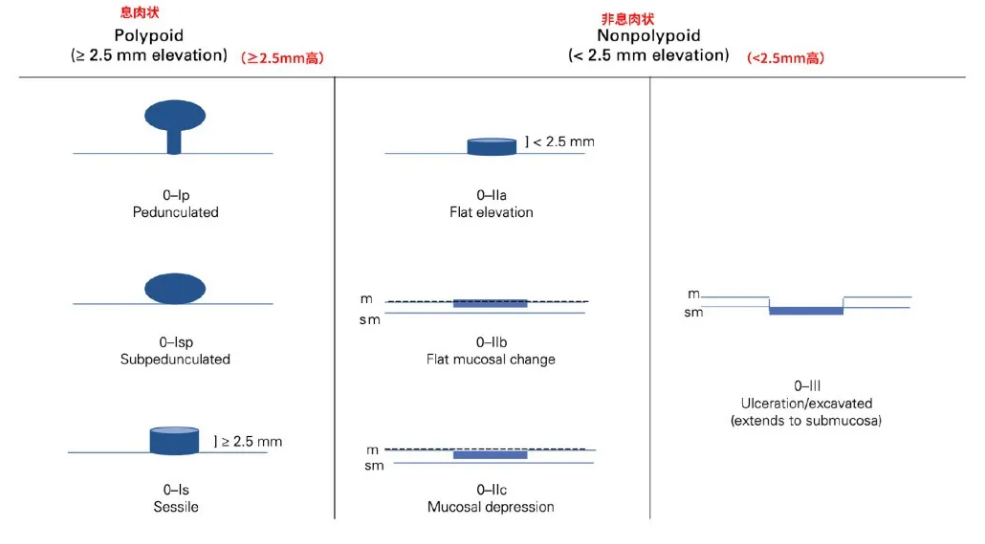

小腸息肉相對罕見,息肉主要發生在大腸(結直腸),最常用的分類方式是巴黎分類,從形態上將大腸息肉分為了6類,對應了不同的惡性風險:

· 0-Ip(有蒂型):惡性風險較低。

· 0-Is(廣基型):惡性風險較高。

· 0-IIa(淺隆起型):惡性風險較低。

· 0-IIb(平坦型):惡性風險較低。

· 0-IIc(淺凹陷型):惡性風險較高,6~10mm的病變風險超過40%,大于20mm的病變風險約為90%。

· 0-III(潰瘍性或凹陷性型):幾乎所有此類病變都包含高級別癌癥。

來自參考文獻[3]:M=粘膜層;SM=粘膜下層

如果同時發現有多于100顆息肉,這種情況被稱為息肉病,此時要注意幾種非常危險的情況,可以進行遺傳性診斷來排查:

· 家族性腺瘤性息肉病(FAP):由5q號染色體上的APC基因突變引起,100%會發展為結腸癌,未經治療的患者多在35~40歲發展為癌癥。

· MUTYH相關息肉病(MAP):由MUTYH基因的雙等位基因突變引起,未經治療的患者到70歲時患結直腸癌的累積風險估計為80%。

· Peutz-Jeghers綜合征:由19p染色體上STK11基因突變所致,全消化道,包括小腸也會出現息肉,會明顯增加結直腸癌、乳腺癌、胰腺癌等癌癥的風險。

· 家族性幼年性息肉病:由SMAD4、BMPR1A等基因突變引起,即在消化道發現多個幼年性息肉,極大增加了患結腸癌的風險。

如果結腸鏡檢查時發現息肉,建議進行結直腸癌風險評估,中低風險人群推薦在50至75歲之間接受結直腸癌篩查;高風險人群建議從40歲或比家族最年輕患者的發病年齡提前10年開始篩查。

胃息肉

我們通常是在做胃鏡檢查時發現有胃息肉,通過評估息肉的形態、大小和位置,可以將息肉分為三大類:

良性息肉

良性息肉是指那些不太可能發展為癌癥的息肉。比如,胃底腺息肉是最常見的一種,通常與長期使用胃藥(如質子泵抑制劑)有關,停藥后大多可以消退;還包括炎性纖維息肉和異位胰腺。它們通常不會引發嚴重的健康問題,只需要按照醫生的建議定期隨訪。

中性息肉

中性息肉的癌變風險較高,需要特別注意。增生性息肉是比較常見的一種,通常和幽門螺旋桿菌感染或者慢性胃炎相關,根除幽門螺桿菌后部分可以自動消除;還包括腺瘤和神經內分泌腫瘤(1型和2型)。應切除>5mm的增生性息肉、所有腺瘤和>1cm的神經內分泌腫瘤(1型和2型),并根據消化科、胃腸外科醫生的建議進行隨訪。

惡性息肉

最后,惡性息肉的癌變風險非常高,需要緊急處理。神經內分泌腫瘤(G-NET)類型3 通常為單個大息肉,轉移的風險很高,需要通過手術切除并進行進一步的治療。早期胃癌(EGC)是指癌癥僅局限在胃的內壁,雖然轉移的風險較低,但如果不及時治療,可能會發展成更嚴重的胃癌,因此早期發現和治療至關重要。

胃息肉。圖庫版權圖片,轉載使用可能引發版權糾紛

鼻息肉

鼻息肉通常認為是由于過敏性鼻炎、哮喘等T細胞2型免疫反應(嗜酸性炎癥)為主的慢性炎癥導致的,但是現在研究發現,在亞洲,尤其是在中國、韓國等地,鼻息肉往往表現為中性粒細胞型炎癥。

這是兩類不同的鼻息肉,前者惡變的風險低,主要造成鼻塞、嗅覺減弱或消失等癥狀,可以采取藥物治療、手術治療等方式進行改善,以及要積極控制本身存在的慢性病;后者存在較低的惡變風險,特別是年齡>50歲、伴有吸煙史、屬于中性粒細胞型慢性炎癥的鼻息肉患者,應該到耳鼻喉科、五官科采取早期篩查、加強炎癥管理和戒煙等措施。

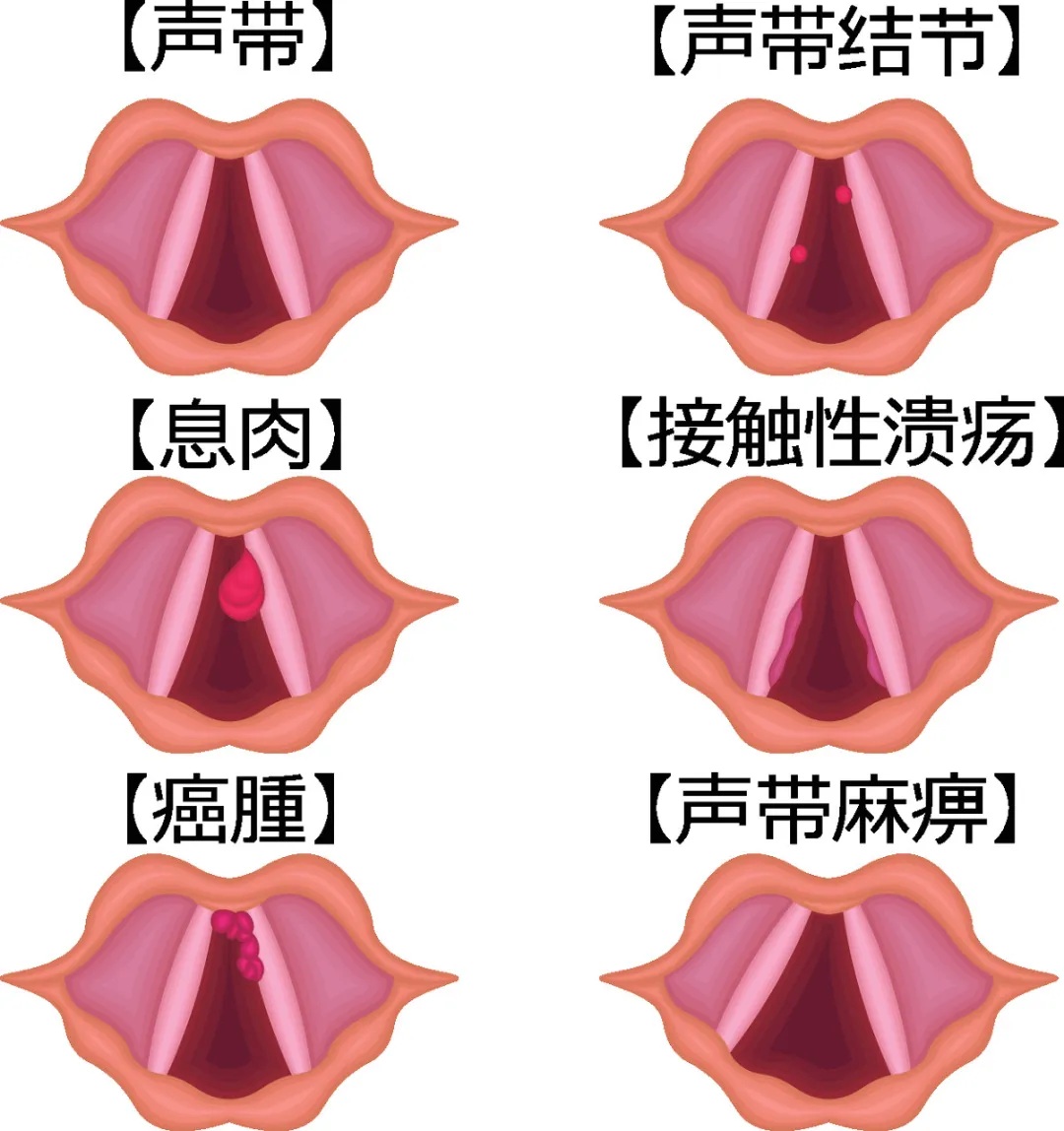

聲帶息肉

現在聲帶息肉一般被認為是良性病變,不具備惡變傾向,主要是因為說話音調不正確、說話太多、大喊大叫或尖叫等損傷聲帶造成的,可能會造成聲音嘶啞、嗓音疲勞。罕見情況下,較大的息肉可能導致呼吸道阻塞等癥狀,因此如果發現聲帶息肉,可以采取藥物治療、語音治療、激光治療、手術治療等方式。

雖然聲帶息肉本身不會惡變,但是它的危險因素,比如吸煙、胃食管反流、慢性聲帶損傷,可能會同時引起其他具有惡變風險的病理改變,因此定期隨訪仍然是必要的,以排除其他可能的病變,如聲帶白斑或不典型增生。

圖庫版權圖片,轉載使用可能引發版權糾紛

子宮息肉

子宮內膜息肉是一種常見的婦科疾病,約有25%的女性會患此病,絕大多數是良性病變,極少數有惡變風險。

對于無癥狀、無惡變高危因素、息肉直徑<1cm的絕經前子宮內膜息肉患者,可3~6個月后超聲復檢1次,若病情穩定,則可每年隨診1次,部分息肉可能在隨訪過程中自然消退;如果是子宮內膜息肉導致了月經改變、不孕、流產以及惡性病變不排除等情況,則建議及時行手術治療。

膽囊息肉

膽囊息肉通常是良性的,也沒有癥狀,因為體檢時偶然發現,每年復查超聲觀察變化即可。不過出現以下三種情況,應該到肝膽外科或者普外科就診:

(1)考慮惡變:息肉直徑大于1cm,單發,寬基底,富血供,進行性增大,腫瘤標志物升高等情況;

(2)有明顯癥狀:右上腹脹痛、腹瀉、惡心、嘔吐等癥狀;

(3)合并其他膽囊疾病:合并膽囊結石、膽囊炎等其他需要膽囊切除的疾病。

息肉并不意味著一定會癌變,大多數息肉是良性的,只有少數在特定條件下可能會發展為癌癥。發現息肉后不用驚慌,關鍵是判斷風險,采取合適的應對策略。對于高風險息肉,要盡早切除;而低風險息肉,可以在醫生的建議下定期觀察,避免不必要的手術。

參考文獻

[1]https://www.cancer.org.au/polyps

[2]AwadieH,KleinA,TateD,etal.Theprevalenceofsmall-bowelpolypsonvideocapsuleendoscopyinpatientswithsporadicduodenalorampullaryadenomas.GastrointestEndosc.2021;93(3):630-636.

[3]JohnsonGGRJ,HelewaR,MoffattDC,etal.Colorectalpolypclassificationandmanagementofcomplexpolypsforsurgeonendoscopists.CanJSurg.2023;66(5):E491-E498.

[4]ShussmanN,WexnerSD.Colorectalpolypsandpolyposissyndromes.GastroenterolRep(Oxf).2014;2(1):1-15.

[5]這種能查出癌癥的體檢項目,40歲以上的人都要做!不然發現就是中晚期.https://mp.weixin.qq.com/s/OqeJPbNhgciBG4wh5InPzA

[6]CostaD,RamaiD,TringaliA.Novelclassificationofgastricpolyps:Thegood,thebadandtheugly.WorldJGastroenterol.2024;30(31):3640-3653.

[7]EloyP,MusatGC.WhatWeKnowaboutNasalPolyposis:TheClinician’sPointofView.Sinusitis.2024;8(2):37-50.

[8]EschenbacherWH,BorishL.Nasalpolyposisandfutureriskofsinonasalmalignancy.JAllergyClinImmunol.2019;144(4):933-934.

[9]KimHJ,AhnHS,KangT,etal.Nasalpolypsandfutureriskofheadandneckcancer:Anationwidepopulation-basedcohortstudy.JAllergyClinImmunol.2019;144(4):1004-1010.e4.

[10]VasconcelosD,GomesAOC,AraújoCMT.VocalFoldPolyps:LiteratureReview.IntArchOtorhinolaryngol.2019;23(1):116-124.

[11]BerceanuC,CerneaN,C?pit?nescuRG,etal.Endometrialpolyps.RomJMorpholEmbryol.2022;63(2):323-334.

[12]中國優生科學協會生殖道疾病診治分會中國醫師協會微無創醫學專業委員會婦科腫瘤學組. 子宮內膜息肉診治中國專家共識(2022年版).中國實用婦科與產科雜志,2022,38(8):809-813.

[13]LiuH,LuY,ShenK,etal.Advancesinthemanagementofgallbladderpolyps:establishmentofpredictivemodelsandtheriseofgallbladder-preservingpolypectomyprocedures.BMCGastroenterol.2024;24(1):7.

策劃制作

作者丨蔣永源 第三軍醫大學內科碩士

審核丨孫軼飛 河北醫科大學醫學教育史研究室主任

蘭義兵 浙江大學醫學院附屬婦產科醫院副主任醫師

來源: 科普中國新媒體

內容資源由項目單位提供

科普中國公眾號

科普中國公眾號

科普中國微博

科普中國微博

幫助

幫助

科普中國新媒體

科普中國新媒體