嫦娥六號月背樣品又有新發現!

28日,由國家航天局組織,中國地質科學院地質研究所離子探針中心牽頭組成的聯合研究團隊,發布嫦娥六號月球背面樣品最新研究成果。

研究顯示,月球背面和正面樣品中玄武巖的成分相似,本次研究樣品中玄武巖的主體形成年齡為28.23億年,源區特征驗證了月球巖漿洋模型,且表明形成南極-艾特肯盆地的撞擊作用可能對月球早期月幔進行了改造。該成果為人類研究月球起源與演化等重大科學問題提供了關鍵科學依據。

相關論文28日在國際學術期刊《科學》上發表。

月背樣品驗證“巖漿洋”模型

月球巖漿洋假說最早提出于1970年,是月球起源與演化的一個重要假說。該假說提出,月球形成之初,曾呈現為全月范圍的巖漿海洋。隨著巖漿洋冷卻結晶,較輕的礦物上浮形成月殼,較重的礦物下沉形成月幔,殘余熔體形成月殼和月幔間的克里普物質層。

以往對月球正面樣品的研究支持這一假說,而后期基于月球隕石、遙感觀測等的研究發現,月球背面和正面的演化不完全一致,月球巖漿洋假說受到質疑。

嫦娥六號從月球背面南極-艾特肯盆地帶回的首份月背樣品,終于打破僵局。

包含嫦娥六號樣品的樹脂靶。

圖片來源:新華社(新華社記者 溫競華 攝)

本次研究中,聯合團隊通過分析嫦娥六號月球背面樣品,發現月球背面也存在克里普物質層,且月球背面和正面樣品中玄武巖的成分相似,表明月球形成初期應存在全月尺度的巖漿洋。

此外,研究還發現月球背面和正面樣品玄武巖中鉛同位素的演化路徑不同,表明月球的不同區域在巖漿洋結晶后演化過程存在差異。月球表面盆地尺度的撞擊事件,尤其是南極-艾特肯盆地的撞擊,可能改造了月幔的物理化學性質。

據介紹,該研究成果是嫦娥六號月球樣品先期研究系列重大成果之一,是國家航天局開展有組織月球樣品科學研究的首次實踐。

小知識:

嫦娥六號“挖土”全紀錄

2024年5月3日,嫦娥六號探測器在中國文昌航天發射場成功發射。隨著順利進入地月轉移軌道,嫦娥六號正式開啟“月背征途”和“挖寶之旅”。

6月2日,嫦娥六號著陸器和上升器組合體在鵲橋二號中繼星支持下,成功著陸在月球背面南極-艾特肯盆地預選著陸區。

6月2日至3日,嫦娥六號順利完成在月球背面南極-艾特肯盆地的智能快速采樣,并將珍貴的月球背面樣品封裝存放在上升器攜帶的貯存裝置中,完成了這份宇宙快遞的“打包裝箱”。

6月4日7時38分,嫦娥六號上升器攜帶月球樣品自月球背面起飛,隨后成功進入預定環月軌道。

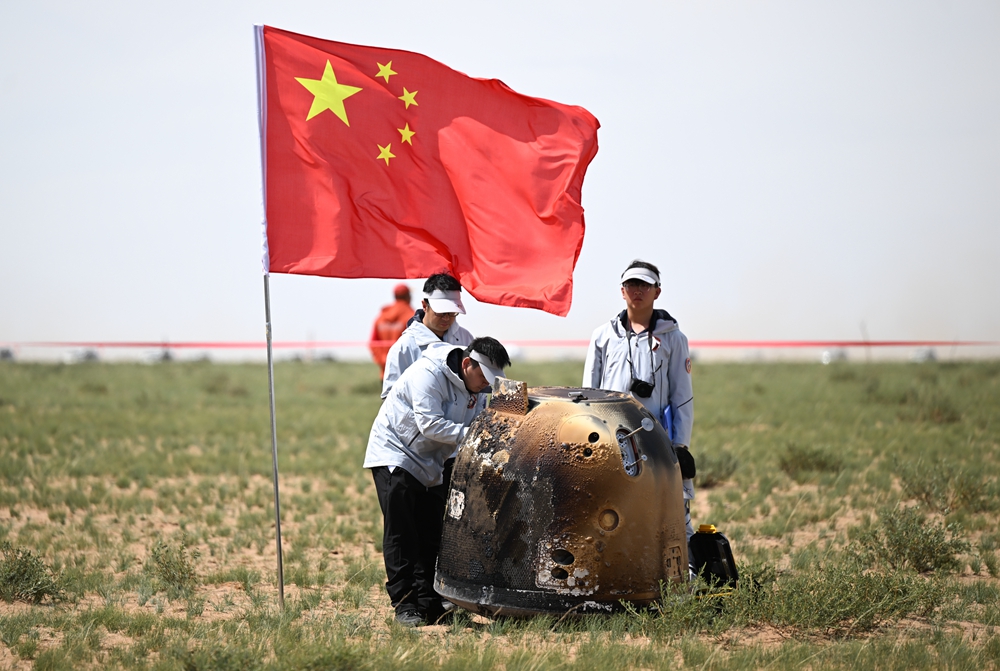

6月25日14時7分,嫦娥六號返回器攜帶來自月背的月球樣品安全著陸在內蒙古四子王旗預定區域,探月工程嫦娥六號任務取得圓滿成功。

圖片來源:新華社(貝赫 攝)

6月28日,探月工程嫦娥六號任務月球樣品交接儀式在北京舉行,國家航天局向中國科學院移交了嫦娥六號樣品容器,交接了樣品證書。這標志著嫦娥六號任務由工程實施階段正式轉入科學研究新階段。

月球古老神秘,人類求索不停。中國載人月球探測任務正在穩步推進,我們也期待更多探月科學成果的出現!

綜合來源:新華社、國家航天局、央視新聞等

來源: 科普中國

內容資源由項目單位提供

科普中國公眾號

科普中國公眾號

科普中國微博

科普中國微博

幫助

幫助

科普中國

科普中國