大自然中的魚都生活在哪里?小溪、河流、湖泊、水塘,還有海洋……很多有水的地方,都有魚的身影。

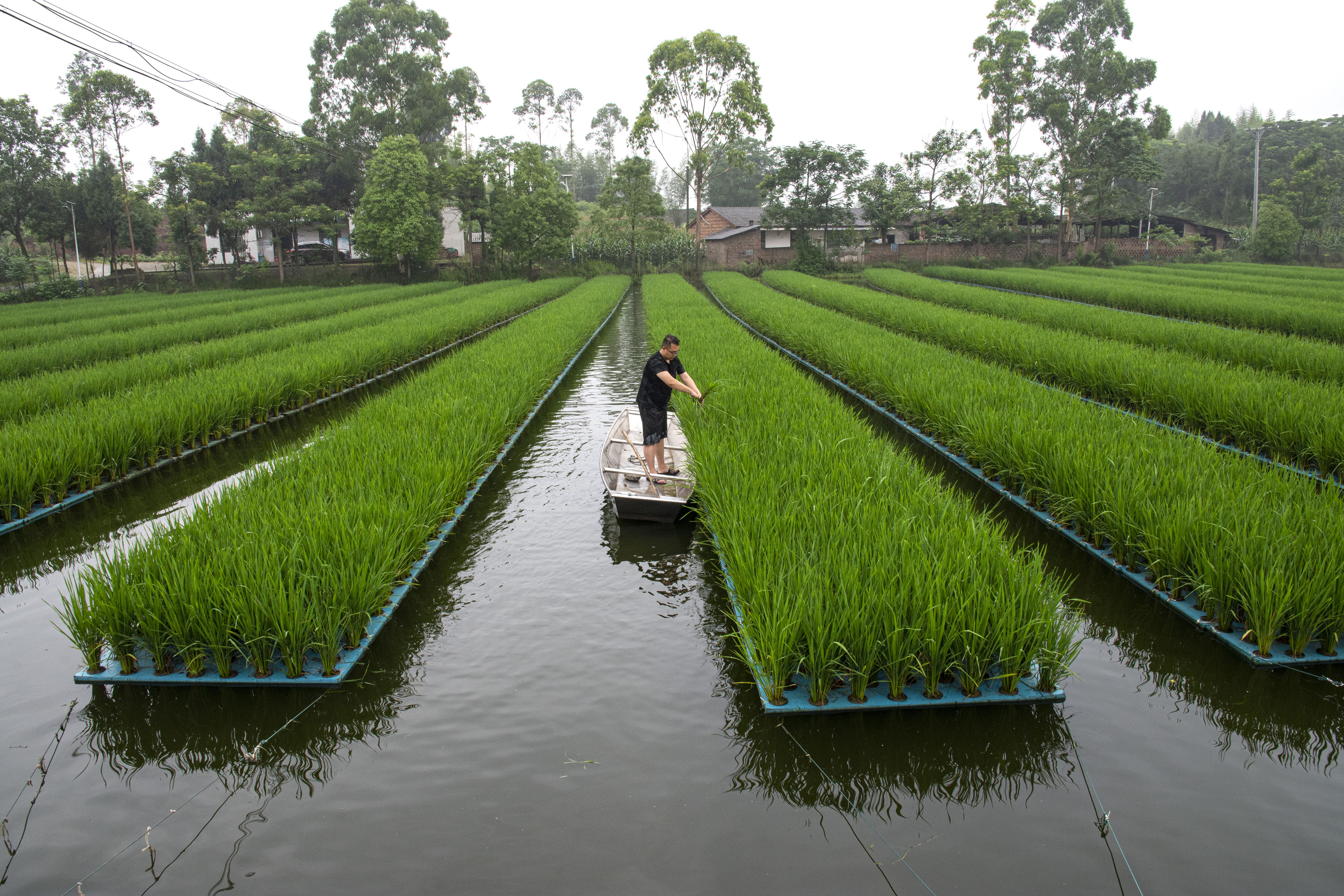

稻田里也有很多水,魚能不能在稻田里生活呢?

當然可以啦。早在2000多年前,勤勞而智慧的中國農民,就開始在稻田中養魚了。

首先,生活在稻田里的魚不用為了吃的而發愁。稻田里不僅有浮萍、水草等水生植物,還有許許多多的浮游生物,以及一些會對水稻造成危害的蟲子。對于魚來說,這些都是天然的食物,以它們為食,就可以少吃或者不吃人工飼料。而對于水稻來說,魚就像敬業的保鏢,可以幫忙對付害蟲和搶奪營養的水草。

另外,魚排出的糞便可以為水稻提供養分。它們在稻田里游來游去,還會攪動泥水和土壤,讓水稻的根系更容易獲得氧氣。當然,稻田里的魚也會得到“回報”,茁壯生長的水稻會為它們提供“綠色遮陽傘”,不讓陽光暴曬它們。在這樣舒適的自然環境中長大的魚,身體會更加強健,肉質也會更加鮮美。

生活在稻田里的魚雖然很舒服,但是,可不是所有的魚都能在稻田里安家。那么,什么樣的魚適合生活在稻田里呢?首先,得適合在淺水環境中生存,因為一般的稻田水深只有20厘米左右;其次,得是草食性或雜食性的魚類,因為稻田能提供給魚的食物,只有一些水生植物,浮游生物和蟲子。這樣的魚,種類并不多。目前,養殖在稻田里的魚,主要是禾花魚(烏鯉)和鯽魚。

在稻田里養魚看起來好處多多,那么,是不是所有稻田都適合養魚呢?不是的。適合養魚的稻田至少要具備兩個條件:一是有充足的水源,可以保證稻田不斷水、不干涸:二是田中的水要有流動性,不能一直靜止不動。

在我國,浙江青田是稻田養魚最成功的地方之一。9世紀,那里就出現了稻田養魚。起初,農民用溪水來灌溉稻田,一些魚便隨著溪水游進了稻田,在這里安家落戶。水稻和魚自然生長,便形成了天然的稻魚共生系統。

青田縣的很多農民,最熟悉的就是稻田養魚技術。每年3月,他們會把處在繁殖期的雄魚和雌魚養在大桶里,再浸入柔軟的松樹枝,讓雌魚在松樹枝上產卵。

一個多月后,大桶里出現了很多1到2厘米長的小魚苗,而這會兒恰好是水稻插秧的時候。插完秧,農民們便給魚苗“搬家”,讓它們住進稻田里。

等水稻成熟后,農民們會把田里的水放干,這時就能看到很多魚在泥地上扭動身子。他們會先收割水稻,再把魚抓起來,每畝田能收獲30到40千克的魚。除了拿魚來招待賓客,他們還會把鮮魚做成魚干。這些美味的魚干可是搶手貨,經常有外地人慕名來買。

“魚利稻,稻利魚。”稻田養魚是一種典型的互利共生的農業生態系統。

來源: 重慶市產學研合作促進會

科普中國公眾號

科普中國公眾號

科普中國微博

科普中國微博

幫助

幫助

重慶市產學研合作促進會

重慶市產學研合作促進會