我們知道,生物多樣性監(jiān)測是生物多樣性保護(hù)的基礎(chǔ)。許多傳統(tǒng)方法,如實(shí)地觀察、陷阱監(jiān)測(如相機(jī)捕捉和坑道陷阱)等,雖然在一些特定環(huán)境下仍然有效,但它們通常需要大量的時(shí)間和資源,且難以覆蓋廣泛的地區(qū)或進(jìn)行頻繁的監(jiān)測。隨著物種保護(hù)工作的推進(jìn),科學(xué)家們亟需開發(fā)一種更快速、高效、可擴(kuò)展的監(jiān)測工具,以便實(shí)時(shí)評(píng)估物種的分布和種群動(dòng)態(tài),及時(shí)發(fā)現(xiàn)物種衰退的跡象,并為保護(hù)決策提供科學(xué)依據(jù)。eDNA技術(shù)作為一種這樣的工具,將在陸生脊椎動(dòng)物監(jiān)測中發(fā)揮越來越重要的作用。

“海洋與濕地”(OceanWetlands)小編注意到,2025年1月20日,來自澳大利亞科廷大學(xué)的Joshua P. Newton等研究人員在《環(huán)境DNA》期刊上發(fā)表了一項(xiàng)關(guān)于環(huán)境DNA(eDNA)在陸生脊椎動(dòng)物監(jiān)測中的應(yīng)用研究。這項(xiàng)研究綜述了eDNA在陸地生態(tài)系統(tǒng)中的應(yīng)用趨勢,探討了采樣方法的最佳實(shí)踐,并總結(jié)了陸生脊椎動(dòng)物監(jiān)測過程中面臨的主要挑戰(zhàn)。

隨著全球范圍內(nèi)陸生脊椎動(dòng)物種群的急劇下降和滅絕,如何有效保護(hù)這些物種成為全球生物多樣性保護(hù)面臨的重大挑戰(zhàn)。為應(yīng)對(duì)這一問題,傳統(tǒng)的物種監(jiān)測方法需要得到改進(jìn)和補(bǔ)充。傳統(tǒng)的監(jiān)測方法,如直接觀察和使用陷阱設(shè)備(如相機(jī)捕捉和坑道陷阱),在一些環(huán)境下仍然發(fā)揮著重要作用,但其數(shù)據(jù)獲取周期長、工作強(qiáng)度大且受限于環(huán)境條件,難以滿足快速、持續(xù)監(jiān)測的需求。因此,開發(fā)新的監(jiān)測技術(shù)顯得尤為迫切。

eDNA技術(shù),作為一種新興的生物監(jiān)測手段,近年來在水生物種監(jiān)測中取得了顯著進(jìn)展。**eDNA是從環(huán)境中提取的DNA,不需要直接接觸或觀察目標(biāo)物種即可獲得其遺傳信息。**這一技術(shù)不僅為水生物種的監(jiān)測提供了新方法,也逐漸應(yīng)用于陸生脊椎動(dòng)物的監(jiān)測中。環(huán)境DNA技術(shù)的優(yōu)勢在于其高效性和無創(chuàng)性,能夠在不干擾生態(tài)系統(tǒng)的前提下,快速獲得物種分布和種群動(dòng)態(tài)信息。利用實(shí)時(shí)定量PCR(qPCR)和液滴數(shù)字PCR(ddPCR)等技術(shù),研究人員能夠檢測到隱秘物種、稀有物種及受威脅物種的存在,并通過高通量DNA測序技術(shù)和DNA條形碼技術(shù)進(jìn)行大規(guī)模的物種鑒定和多樣性評(píng)估。

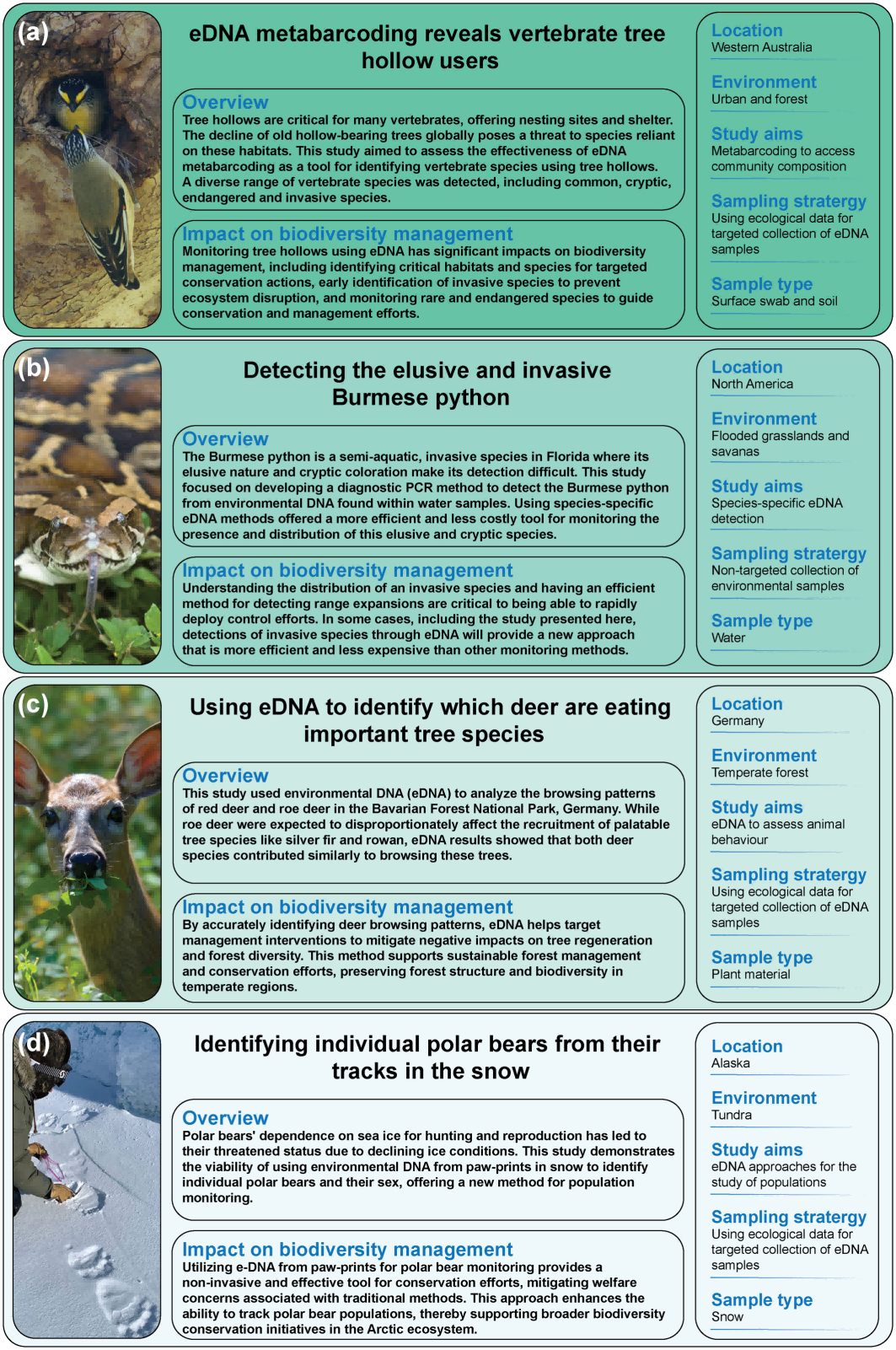

這張圖片通過四個(gè)案例展示了環(huán)境DNA(eDNA)技術(shù)在陸生脊椎動(dòng)物監(jiān)測和生物多樣性影響評(píng)估中的應(yīng)用潛力:(a)通過土壤eDNA監(jiān)測哺乳動(dòng)物,(b)通過水體eDNA監(jiān)測兩棲動(dòng)物,(c)通過空氣eDNA監(jiān)測鳥類,(d)通過特定環(huán)境介質(zhì)監(jiān)測爬行動(dòng)物。這些案例表明,eDNA技術(shù)是一種高效、非侵入性的監(jiān)測工具,能夠用于評(píng)估陸生脊椎動(dòng)物的生物多樣性和環(huán)境影響。圖片分別來源于Newton et al. (2022)、Piaggio et al. (2014)、van Beeck Calkoen et al. (2019)和Von Duyke et al. (2023),(CC BY-SA 4.0)但是,將eDNA技術(shù)應(yīng)用于陸生脊椎動(dòng)物的監(jiān)測依然面臨諸多挑戰(zhàn)。這些挑戰(zhàn)主要源于陸地生態(tài)系統(tǒng)中eDNA的生態(tài)特性。與水生環(huán)境不同,陸地環(huán)境中的eDNA更容易受到降解、污染及物理環(huán)境變化的影響,從而影響其在采樣過程中的穩(wěn)定性和可靠性。因此,如何開發(fā)出適用于陸地生態(tài)系統(tǒng)的eDNA采樣方法,成為目前研究的重點(diǎn)。

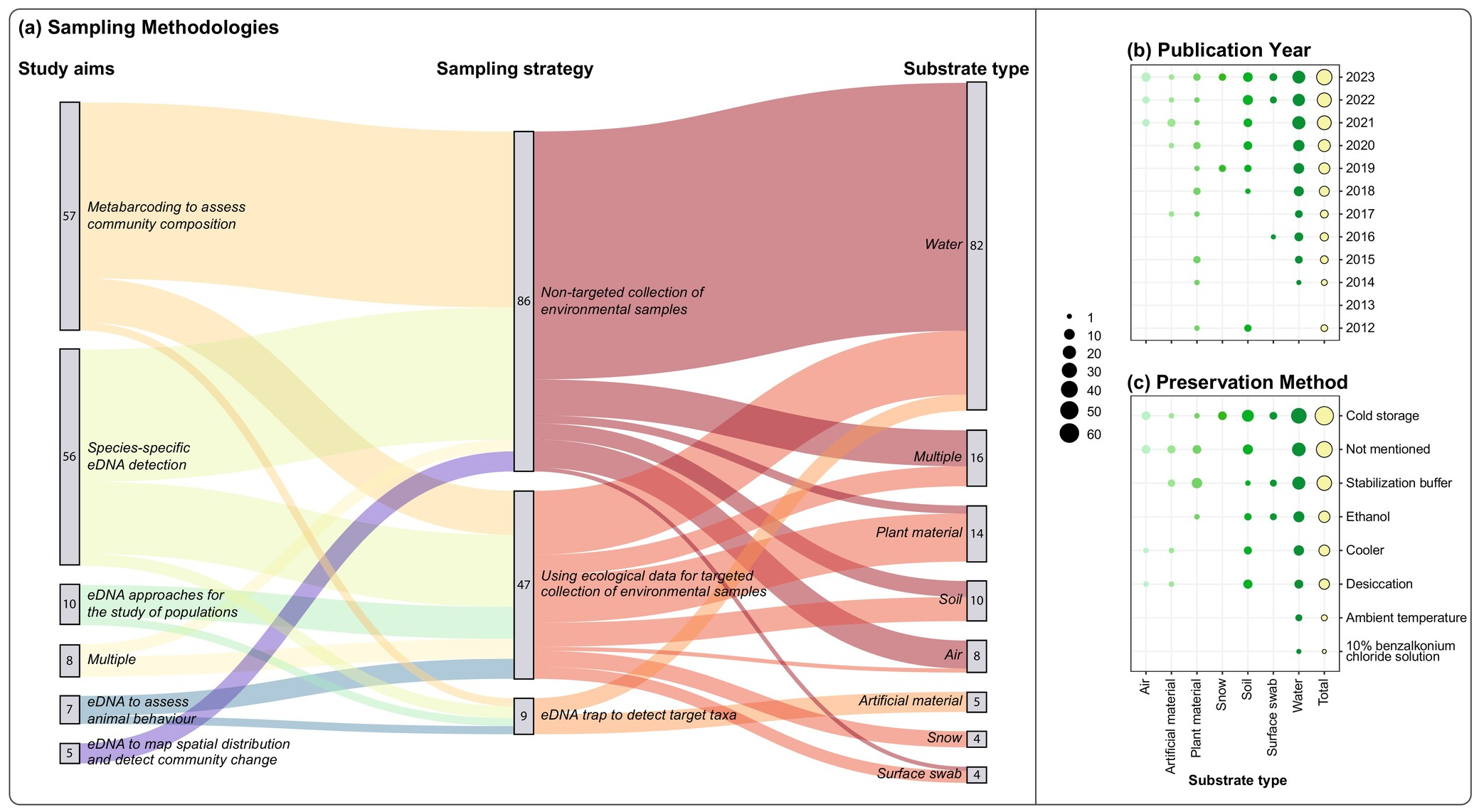

通過對(duì)2012至2023年間143篇相關(guān)研究文獻(xiàn)的回顧,研究人員發(fā)現(xiàn),隨著eDNA技術(shù)的不斷發(fā)展,陸生脊椎動(dòng)物的監(jiān)測研究數(shù)量逐年增加。尤其是近年來,隨著技術(shù)的進(jìn)步和應(yīng)用領(lǐng)域的擴(kuò)展,越來越多的研究聚焦于溫帶森林等特定生態(tài)系統(tǒng)中的陸生哺乳動(dòng)物。同時(shí),研究人員發(fā)現(xiàn),eDNA技術(shù)在監(jiān)測陸生脊椎動(dòng)物時(shí),已逐漸從傳統(tǒng)的物種檢測擴(kuò)展到動(dòng)物行為學(xué)和種群遺傳學(xué)等新興領(lǐng)域。

不過,盡管eDNA技術(shù)的應(yīng)用前景廣闊,陸生脊椎動(dòng)物監(jiān)測中的采樣方法仍然缺乏統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)。根據(jù)現(xiàn)有研究,eDNA采樣的策略和方法存在較大差異。研究人員總結(jié)了三種主要的采樣策略,包括空氣采樣、土壤采樣和水源采樣;同時(shí),針對(duì)不同的生態(tài)環(huán)境和物種需求,采用的采樣基質(zhì)也不盡相同,如植物殘?bào)w、泥土和沙土等。在樣本的保存方面,研究中提到的保存方法包括冷凍、冷藏和化學(xué)固定等多種技術(shù),以確保DNA樣本的穩(wěn)定性。

上面這張圖片通過沖積圖和氣泡圖,概括展示了2012~2023年間陸生脊椎動(dòng)物(不含兩棲動(dòng)物)eDNA研究的綜合分析,揭示了研究目標(biāo)、采樣策略、基質(zhì)類型、年份趨勢以及保存方法等關(guān)鍵信息,反映了該領(lǐng)域的研究特點(diǎn)和技術(shù)應(yīng)用。全面展示了2012至2023年間陸生脊椎動(dòng)物(不包括兩棲動(dòng)物)eDNA研究的綜合分析:(a):沖積圖(alluvial plot)匯總了研究目標(biāo)、采樣策略和基質(zhì)類型,清晰地展示了不同因素之間的關(guān)聯(lián)。(b):氣泡圖顯示了各年份研究中不同基質(zhì)類型的使用比例,揭示了研究趨勢的時(shí)間變化。(c):氣泡圖展示了不同保存方法在研究中的應(yīng)用比例,突出了常用的保存技術(shù)。圖源:Newton J P, Allentoft M E, Bateman P W, et al. (2025)

研究人員指出,盡管目前已有一些采樣方法,但由于陸地生態(tài)系統(tǒng)的多樣性和eDNA降解速度的復(fù)雜性,尚未形成“一刀切”的標(biāo)準(zhǔn)采樣方法。為了推動(dòng)eDNA技術(shù)在陸地生態(tài)系統(tǒng)中的應(yīng)用,未來的研究需要更加深入地探討不同環(huán)境條件和目標(biāo)物種對(duì)eDNA檢測的影響。特別是在選擇采樣地點(diǎn)、采樣時(shí)間、采樣頻率以及樣本保存等方面,研究人員需根據(jù)物種的生態(tài)需求進(jìn)行靈活調(diào)整。

在這項(xiàng)研究中,研究團(tuán)隊(duì)通過文獻(xiàn)回顧的方法,系統(tǒng)性地總結(jié)了環(huán)境DNA(eDNA)技術(shù)在陸生脊椎動(dòng)物監(jiān)測中的應(yīng)用。研究的主要目標(biāo)是深入分析當(dāng)前陸生脊椎動(dòng)物eDNA研究中的采樣策略、使用的基質(zhì)類型、污染控制方法等多個(gè)方面。為確保研究的全面性,團(tuán)隊(duì)專門限制了研究對(duì)象的范圍,僅涉及“陸生有胎盤四足動(dòng)物”,即排除了兩棲類(如青蛙)物種,因其在幼蟲期和成體期的生態(tài)特征使其與陸生環(huán)境的聯(lián)系復(fù)雜,且其皮膚的高滲透性可能導(dǎo)致eDNA沉積速率與其他脊椎動(dòng)物不同,這需要進(jìn)一步單獨(dú)探討。

研究團(tuán)隊(duì)在2024年1月進(jìn)行了文獻(xiàn)檢索,搜索了2012年至2023年間,使用“環(huán)境DNA”或相關(guān)關(guān)鍵詞的同行評(píng)審論文。通過這一檢索方法,他們共發(fā)現(xiàn)了2682篇潛在相關(guān)文獻(xiàn),并根據(jù)研究內(nèi)容、目標(biāo)物種、研究方法等因素對(duì)這些文獻(xiàn)進(jìn)行了篩選。最終,留下了143篇專注于陸生脊椎動(dòng)物eDNA研究的論文。這些文獻(xiàn)涉及了全球各大洲和不同的生態(tài)環(huán)境,為本研究提供了豐富的樣本和數(shù)據(jù)來源。

為了對(duì)現(xiàn)有文獻(xiàn)進(jìn)行系統(tǒng)化分析,研究團(tuán)隊(duì)記錄了每篇論文的多個(gè)關(guān)鍵信息,包括研究的物種、研究所在的國家與生態(tài)區(qū)域、采樣策略、所采樣的基質(zhì)類型、減少污染的策略、使用的負(fù)對(duì)照方法、樣本保存方法等。所有這些數(shù)據(jù)都被整理到統(tǒng)一的數(shù)據(jù)庫中,并通過統(tǒng)計(jì)分析軟件R進(jìn)行數(shù)據(jù)可視化處理,以便更清晰地展示不同采樣方法和生態(tài)區(qū)域的研究趨勢。

研究團(tuán)隊(duì)特別關(guān)注了三類采樣策略:第一類是非針對(duì)性的環(huán)境基質(zhì)采樣,即通過收集環(huán)境樣本來檢測物種多樣性,常見的如從河流中收集水樣來監(jiān)測陸生哺乳動(dòng)物;第二類是使用專門設(shè)計(jì)的eDNA陷阱,這些陷阱用于捕獲特定物種的DNA,如“紙襯巢管”用于檢測樹棲哺乳動(dòng)物;第三類是基于生態(tài)數(shù)據(jù)的針對(duì)性采樣,這種方法通過了解動(dòng)物的行為或微生境,選擇性采集環(huán)境樣本,如在尋找爬行動(dòng)物時(shí)采集覆蓋物樣本,或在尋找吸蜜物種時(shí)采集花朵樣本。非針對(duì)性的環(huán)境基質(zhì)采樣是目前最為常用的采樣策略,占所有研究的60%。

研究人員還分析了不同基質(zhì)的使用情況。水是最常見的采樣基質(zhì),約66%的研究選擇了水樣作為采集對(duì)象,這一趨勢反映了水生環(huán)境對(duì)陸生物種的生物多樣性的重要性。此外,土壤和植物樣本也在一部分研究中得到應(yīng)用,而一些新興研究則探索了空氣和表面等新型基質(zhì)。盡管如此,水仍是最受歡迎的基質(zhì)類型,因?yàn)樗粌H在水生環(huán)境中應(yīng)用廣泛,也在許多陸生生態(tài)系統(tǒng)中起著關(guān)鍵作用。

為了確保采樣結(jié)果的準(zhǔn)確性,該研究團(tuán)隊(duì)還特別關(guān)注了采樣過程中的污染控制問題。研究發(fā)現(xiàn),**約74%的研究專門考慮了采樣設(shè)備的去污問題。**常見的去污方法包括使用漂白水、紫外線滅菌、火焰滅菌等,而使用一次性產(chǎn)品減少污染的策略也在多個(gè)研究中得到應(yīng)用。此外,盡管大多數(shù)研究都會(huì)在實(shí)驗(yàn)室階段使用負(fù)對(duì)照樣本,但只有43%的研究在田野采樣時(shí)使用了現(xiàn)場負(fù)對(duì)照樣本。負(fù)對(duì)照樣本能夠有效檢測采樣過程中的潛在污染源,保證采樣結(jié)果的可靠性。

巨板蜥(學(xué)名:Broadleysaurus major),又稱蘇丹盾甲蜴,屬于大盾甲蜥科,是一種生活在非洲的蜥蜴。它的分布范圍涵蓋了埃塞俄比亞、坦桑尼亞、多哥、馬拉維、南非等非洲地區(qū)。它們主要棲息于非洲的干旱地區(qū),體色通常為暗深的棕色或灰色,與其所處的環(huán)境相協(xié)調(diào),有助于偽裝和隱蔽。攝影:Linda?綠會(huì)融媒·“海洋與濕地”(OceanWetlands)工作組

eDNA技術(shù)在陸生脊椎動(dòng)物物種監(jiān)測和研究中展示了巨大的應(yīng)用潛力,但在實(shí)際應(yīng)用過程中,仍面臨著許多挑戰(zhàn)。尤其是對(duì)于物種缺失的解讀問題,仍然是eDNA研究中的一個(gè)長期難題。影響這一問題的因素包括采樣策略和目標(biāo)物種的選擇,比如樣本的數(shù)量與采樣地點(diǎn)、環(huán)境條件、生物量以及DNA脫落速率等,這些因素均可能對(duì)物種的檢測概率產(chǎn)生影響。因此,**盡管eDNA技術(shù)在物種監(jiān)測方面具有顯著優(yōu)勢,但數(shù)據(jù)解讀仍需謹(jǐn)慎。**這一挑戰(zhàn)并非eDNA獨(dú)有,所有監(jiān)測數(shù)據(jù)的解讀都應(yīng)保持警惕和審慎。

隨著技術(shù)不斷發(fā)展,許多技術(shù)性采樣問題有望得到解決或顯著減少。為此,科學(xué)家們正在設(shè)計(jì)便捷的采樣設(shè)備,比如Smith-Root eDNA采樣器,能夠優(yōu)化采樣速度并提高重復(fù)性,同時(shí)減少污染問題。除此之外,3D打印采樣器和自動(dòng)化采樣技術(shù)也在水域研究中取得了一定應(yīng)用,并正在陸地研究中進(jìn)行測試。**目前,研究人員正嘗試以空氣作為DNA載體,進(jìn)行eDNA的采集,這一創(chuàng)新為樣本采集的可及性和規(guī)模提供了新的可能。**結(jié)合移動(dòng)實(shí)驗(yàn)室、實(shí)時(shí)PCR熱循環(huán)儀以及基因測序技術(shù),這些新型工具為生物多樣性評(píng)估和入侵物種檢測提供了更加高效的手段。例如,Smith-Root eDNA采樣器與移動(dòng)DNA提取設(shè)備結(jié)合,可以在一個(gè)小時(shí)內(nèi)完成水域入侵物種的eDNA采樣與檢測,這種便攜式工具極大提高了入侵物種檢測的響應(yīng)速度。通過這種技術(shù),管理者能夠在物種入侵被發(fā)現(xiàn)后,迅速采取相應(yīng)的管理措施,及時(shí)應(yīng)對(duì)環(huán)境變化。但盡管這些技術(shù)能夠在現(xiàn)場有效識(shí)別物種,特別是在偏遠(yuǎn)地區(qū)或者急需數(shù)據(jù)的情況下,它們也存在一定的局限性。當(dāng)前,這些創(chuàng)新方法主要應(yīng)用于水樣或空氣樣本采集,而在其他基質(zhì)類型中,仍然面臨技術(shù)上的限制。例如,對(duì)于需要復(fù)雜組織裂解或提取技術(shù)才能分離遺傳物質(zhì)的情況,便攜式技術(shù)的應(yīng)用將受到限制。相比之下,水或空氣樣本由于不需要復(fù)雜的組織裂解,或者可以通過便攜設(shè)備如物理粉碎進(jìn)行處理,能夠更容易地適配便攜式實(shí)驗(yàn)室技術(shù)。

該研究團(tuán)隊(duì)指出,現(xiàn)有的研究表明,**在eDNA采樣策略、目標(biāo)基質(zhì)和樣本保存方法的選擇上,并沒有一種適用于所有情況的“萬能法則”。**這一現(xiàn)象反映了研究領(lǐng)域的多樣性、研究問題的復(fù)雜性以及技術(shù)進(jìn)步的迅速發(fā)展。雖然eDNA技術(shù)在陸生脊椎動(dòng)物物種監(jiān)測中的應(yīng)用潛力非常巨大,但科研人員始終強(qiáng)調(diào),技術(shù)的運(yùn)用應(yīng)當(dāng)服務(wù)于科學(xué)問題的解決,而非單純追求技術(shù)本身。真正的挑戰(zhàn)在于,如何在適當(dāng)?shù)臅r(shí)機(jī)和條件下運(yùn)用eDNA技術(shù),并與傳統(tǒng)的監(jiān)測手段,如目視觀察、捕捉及聲學(xué)調(diào)查等方法相結(jié)合,從而為物種監(jiān)測提供更加全面、準(zhǔn)確的方案。海濕·小百科

01****紙襯巢管

“紙襯巢管”(paper-lined nest tubes)是一種巧妙設(shè)計(jì)的生態(tài)監(jiān)測工具,它模擬了天然樹洞,為樹棲哺乳動(dòng)物提供了一個(gè)安全舒適的“家”。這種巢管內(nèi)部巧妙地鋪設(shè)了紙張,就像是為小動(dòng)物們準(zhǔn)備的“留言板”。當(dāng)松鼠、鼯鼠或其他樹棲動(dòng)物進(jìn)入巢管時(shí),它們會(huì)留下毛發(fā)、糞便,甚至爪印等“蛛絲馬跡”。這些痕跡都被紙張忠實(shí)地記錄下來。

所以,科學(xué)家們只需定期回收這些帶有痕跡的紙張,就可以通過DNA分析或其他方法,輕松識(shí)別出哪些物種曾到訪過巢管。通過長期監(jiān)測,科學(xué)家們不僅能掌握這些樹棲動(dòng)物的種類、數(shù)量和分布情況,還能深入了解它們的活動(dòng)規(guī)律和生態(tài)習(xí)性。這種方法既不會(huì)傷害野生動(dòng)物、又能收集到寶貴的信息,堪稱生態(tài)研究的“偵察兵”。

02采樣策略

采樣策略(Sampling Strategy)是指在環(huán)境DNA(eDNA)研究中,研究人員根據(jù)研究目標(biāo)和物種特性,設(shè)計(jì)和選擇的樣本收集方法。具體而言,采樣策略決定了如何、何時(shí)以及在何種條件下采集環(huán)境樣本,以最大限度地提高DNA的檢測靈敏度和準(zhǔn)確性。常見的采樣策略包括非針對(duì)性采樣、定向采樣和使用eDNA陷阱。非針對(duì)性采樣通常指隨機(jī)收集環(huán)境中的樣本,如水體、土壤或植物表面等,適用于廣泛的物種多樣性研究。定向采樣則是依據(jù)物種的生態(tài)行為、棲息地特征或季節(jié)性活動(dòng)來有針對(duì)性地選擇采樣點(diǎn),從而提高目標(biāo)物種的DNA檢測率。

此外,eDNA陷阱是一種專門設(shè)計(jì)的工具,通過模擬或誘導(dǎo)特定物種的棲息行為,如在樹洞中安放紙質(zhì)巢管來捕捉樹棲哺乳動(dòng)物的DNA。選擇合適的采樣策略,不僅能確保采集到足夠的DNA信息,還能有效減少污染和環(huán)境干擾,提高eDNA監(jiān)測的科學(xué)性和可重復(fù)性。03eDNA陷阱

eDNA陷阱,顧名思義,就是捕捉環(huán)境DNA的“陷阱”。它是一種專門設(shè)計(jì)用于收集水體或其他環(huán)境中生物體釋放的DNA片段(eDNA)的工具。這些DNA片段可能來自生物體的脫落細(xì)胞、排泄物或黏液等,漂浮在環(huán)境中,就像是生物留下的“足跡”。eDNA陷阱在提升檢測靈敏度、減少環(huán)境污染干擾、以及降低對(duì)物種棲息地的干擾方面具有重要優(yōu)勢,尤其適用于難以觀察和研究的動(dòng)物或棲息環(huán)境。

科學(xué)家們通過使用eDNA陷阱,能夠更高效、更靈敏地檢測特定物種的存在,甚至可以發(fā)現(xiàn)那些稀有或難以捕捉的生物。這種方法不僅是非侵入性的,對(duì)生物無害,而且成本效益高,在生物多樣性監(jiān)測、入侵物種檢測和瀕危物種保護(hù)等領(lǐng)域具有廣泛的應(yīng)用前景。

04****負(fù)對(duì)照

負(fù)對(duì)照(Negative Control)是科學(xué)實(shí)驗(yàn)中用于驗(yàn)證實(shí)驗(yàn)結(jié)果是否受到外部污染或其他不相關(guān)因素干擾的一種重要控制手段。在環(huán)境DNA(eDNA)研究中,負(fù)對(duì)照通常指在采樣過程中,不涉及目標(biāo)物種的樣本,用于檢測是否存在任何來自環(huán)境、設(shè)備或操作過程中的DNA污染。負(fù)對(duì)照的設(shè)置可以幫助研究人員確認(rèn)實(shí)驗(yàn)中觀察到的DNA信號(hào)是否真正來源于目標(biāo)物種,而不是外界污染的結(jié)果。

在eDNA采樣中,負(fù)對(duì)照可以分為兩類:場地負(fù)對(duì)照和設(shè)備負(fù)對(duì)照。場地負(fù)對(duì)照是在采樣地點(diǎn)使用與實(shí)際樣本相同的采樣設(shè)備和方法,但采樣時(shí)避免接觸目標(biāo)物種的DNA,通常會(huì)在已知目標(biāo)物種不在現(xiàn)場的區(qū)域收集樣本;設(shè)備負(fù)對(duì)照則是通過對(duì)采樣設(shè)備本身進(jìn)行清潔和檢測,確保設(shè)備在使用前沒有殘留的DNA。研究人員用這些負(fù)對(duì)照的設(shè)置,就能夠比較有效的確保采集的DNA數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和可靠性,有效排除外部污染對(duì)研究結(jié)果的影響。

例子1:在一項(xiàng)研究中,采用了負(fù)對(duì)照來檢測水樣中是否存在外部污染物。他們在研究佛羅里達(dá)州的入侵物種——緬甸蟒(Burmese python)的環(huán)境DNA時(shí),使用了負(fù)對(duì)照來確認(rèn)其采集的水樣中是否有來自其他物種的DNA污染。在這項(xiàng)研究中,場地負(fù)對(duì)照樣本是從不涉及目標(biāo)物種的水域采集的,目的是確保采樣過程沒有污染源。結(jié)果顯示,通過負(fù)對(duì)照分析,研究人員能夠確保所有檢測到的DNA信號(hào)都確實(shí)來自緬甸蟒,而非外部環(huán)境污染。

例子2:另外一個(gè)研究中,研究團(tuán)隊(duì)對(duì)采集水樣的設(shè)備進(jìn)行消毒處理,并在每次采樣前后都進(jìn)行了設(shè)備負(fù)對(duì)照。具體來說,他們在每次使用設(shè)備之前,先收集一個(gè)不含目標(biāo)物種DNA的空白水樣,用來檢測是否存在來自設(shè)備的污染。通過設(shè)備負(fù)對(duì)照,他們能夠排除設(shè)備本身可能存在的污染干擾,確保水樣中的eDNA確實(shí)來源于目標(biāo)物種。海濕聲明: 1.本文僅代表資訊,不代表平臺(tái)觀點(diǎn)。供參考。2. 因本平臺(tái)斜體字拷貝至外部平臺(tái)時(shí)常出現(xiàn)內(nèi)容丟失的情況,故本文中,物種拉丁學(xué)名未作斜體設(shè)置。信息源 | Newton J P, Allentoft M E, Bateman P W, et al. (2025)

編譯 | 王芊佳

編輯 | Maggie

排版 | 綠葉

參考資料略

來源: 海洋與濕地

科普中國公眾號(hào)

科普中國公眾號(hào)

科普中國微博

科普中國微博

幫助

幫助

中國綠發(fā)會(huì)

中國綠發(fā)會(huì)